时刻新闻

时刻新闻

新闻背景: “红三角”经济圈战略构想,由全国政协原副主席、香港知名实业家霍英东先生在2002年提出。“红三角”战略将同是革命老区、同属红砂岩地貌、同处欠发达地区、山水相连的湖南郴州、江西赣州、广东韶关三地组成大三角地区。

湖南郴州、江西赣州、广东韶关。这三位湘粤赣省际的“老邻居”最近频频相互走动“串门”。

7月14日,郴州市长瞿海带团“拜访”赣州,赣州市长冷新生接待了郴州一行,双方“聊了聊”矿产品精深加工、统筹城乡发展等话题;

6月9日,韶关市人大常委会常务副主任13人,来郴州北湖区“交流”乡镇人大工作;

4月24日,韶关市三个县的农机局长等7人到郴州市、宜章县“考察”部门工作;

4月,韶关市外经贸局长3人前往赣州市“取经”;

……

彼此“学习取经”,甚至彼此“刺探军情”,早已成为这三位“老邻居”的常态。他们有着相同的目标:做这片区域里的“中心城市”。但“中心”只有一个,谁更有潜力摘得桂冠?

潇湘晨报记者 丁婷婷 方兴 实习生 孔艳萍 郴州、赣州、韶关报道

三市之“争”

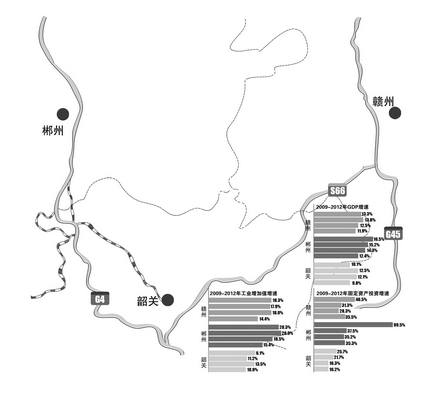

一块相当于一省面积的广大区域,却没有一个真正意义上的大城市。赣州具有规模上的优势,“郴州速度”领跑区域,韶关则以其“质量”为傲。谁能奋勇“争”先?

“嘿,等一下。那个,郴州市的财政统计数据,你能发给我们一份吗?”在韶关市财政局,一名工作人员追上来小声问记者。她想收集更多的“对手资料”。

这是一场历时数年,至今仍在进行的暗中较量。

2004年,江西省赣州市首先提出“赣粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市”的目标;2008年初,广东省给韶关市定位为“粤北区域中心城市”;2008年末,郴州市亦提出“湘粤赣省际区域中心城市”的目标。

三个地方的发展规划,都不约而同指向“湘粤赣边区”——这块土地近二十万平方公里,相当于一省规模;人口约四千万,相当于湖南省三分之二。

“这么大一片区域,改革开放三十年来都没能形成一个真正意义上的大城市,可谓典型的中部塌陷。”江西理工大学区域经济与社会发展研究中心教授滕清安感叹。

“郴州速度”惊呆了两个邻居

最惹人注目的是南岭以北的郴州市。“十一五”以来,这座曾长期在湖南省内排名倒数三、四位的城市焕发出巨大活力。2009年,该市GDP增幅高达16.2%,傲居湖南省第一位。自此,该市每年均保持高出全省平均水平1个百分点以上的高增长,成为湖南省内新的增长极,被外界冠以“湖南的深圳”。

长久以来的沉寂被打破,竞争随之而来。“郴州速度”惊扰了两位老邻居。

“后起之秀”令南岭以南的广东省韶关市咂舌。“近两年郴州市来势凶猛,我们一时之间恐怕是无法在速度上超越了。”韶关市发改委系统一位名望颇高的老干部望“郴”兴叹。

他回忆,就在十几年前,韶关市还是湘粤赣边区当之无愧的“大哥大”,每每去周边城市考察,对方总要恭恭敬敬叫上韶关市一声“老大哥”。最近四五年来,他无比感慨地发现“邻居们”都改口叫“大哥”了。“现在再去考察,人家恐怕就会‘兄弟’相称了。”

在“速度”上,韶关市有些失意,但让其重拾信心的,是“质量”二字。“十一五”期间,韶关市的人均收入在区域内遥遥领先。“民生建设绿色生态都是我们在未来制胜的筹码。虽然近五年赶超无望,但未来二十年可就不一定了。”韶关市委党校教授欧阳建国非常看好韶关市的未来。

而在高速发展的郴州市看来,近期最大的“竞争对手”乃是罗霄山脉那头的江西省赣州市。“赣州市面积大,人口多,这些年来的经济总量一直在郴州之上。”这是郴州人对赣州市的印象。作为中部面积第一的地级市,坐拥840万常住人口,赣州市在“规模”上拥有压倒性的优势。赣州市对郴州市的挑战有些不以为然,在他们看来,曾为中央苏区的赣州市在走一条与周边城市与众不同的“红色”发展道路。

“湘粤赣边区的竞争,归根结底就是湖南郴州、江西赣州、广东韶关三个核心城市的竞争。”这是湘粤赣边区民众和党政干部的主流观点。

“这三地有太多的同质性。”滕清安指出,“同样都是远离各省政治、经济中心的边区城市,经济相对落后;同样深处内陆山地,低丘多比例大;连环境、矿产的资源禀赋都相似。”

三市竞争的依据来源于这样一个理论:根据城市发展理论,两大城市群之间每300公里将崛起一座区域中心城市。“这片区域正处于几大城市群之间的‘断点’,具备一个大型城市崛起的可能性。”湘南学院经济与管理系主任黄静波表示。

“区域的发展就像一片树林,每棵树都为争抢阳光雨露而越长越高,方能长成一片好森林。因此,对区域内竞争应给予鼓励,带动整个区域的发展。”滕清安说。

此时,三地马拉松式竞争才刚刚开始。

三足鼎立,争夺区域“制高点”

让这场竞争白热化的是,三地先后提出建设“区域中心城市”的口号。

2004年4月,时任江西省委常委潘逸阳刚刚到赣州市兼任市委书记半年,在该市第二次党代会报告中正式提出要建设“赣粤闽湘四省通衢的区域性现代中心城市”。滕清安回忆,这是第一任省委常委兼任赣州市委书记,副省级的高配足以显示江西省对赣州的重视。

此时,郴州正在大兴项目建设,奋力建设“粤港澳后花园”;韶关正按照广东省的指示“建设粤北经济强市,争当全省山区发展排头兵”。两地还未有“区域中心城市”的雄心壮志。从这一点来说,赣州是三地中第一个以“区域中心城市”为目标的城市。

但不久,韶关和郴州亦加入到竞争“中心城市”队列中。

2007年末,刚到广东就任省委书记的汪洋在头一周就深入粤北山区调研,将粤北贫困地区称为“一块心病”。随后,被媒体称之为“围剿穷广东”的全盘计划开始,“五大措施”其中一条措施即通过重点发展地级市来提升各城市的辐射和带动能力。

2008年4月,汪洋视察韶关时要求韶关“下决心打造成为粤北区域中心城市”,自此,韶关区域定位由“排头兵”转变为“粤北区域中心城市”,肩负带动粤北片区发展的使命。

与此同时,湖南省的“大湘南”开发正在升温。当时的湖南省委领导两年内六下湘南,在2008年省“两会”上更向郴州明确表示,“有哪些需要省里支持的,我们都可以研究。”

同年12月21日,郴州市委在全市领导干部会议上正式提出“两城”定位:努力把郴州建设成为湖南最开放城市、湘粤赣省际区域中心城市。郴州首次将视线从粤港澳收回到所在内地片区。

2009年5月,省政府支持郴州发展的“先行先试34条”在万众瞩目下出台,郴州因此被外界称为“湖南的深圳”。

湘粤赣边区“三足鼎立”的格局至此形成。在政府层面,三市将彼此作为“参照系”,“贴身”关注着“老邻居”的各项发展,你来我往“刺探军情”,以做到“知己知彼,百战百胜”。

“每隔一段时间我们就会对三地各项发展进行一次系统比较,供决策层参考。”郴州市统计局人士表示,仅统计局一家,这样的报告材料已经有十几份。各种各样的“联席会议”在部门间搭建起三地的交流平台。

“一个城市一旦成为区域中心,就能抢占未来区域发展的制高点。”黄静波表示,这正是“竞争”的动力。滕清安也持相同观点:“若能成为‘龙头老大’,就能把各种资金、政策吸引过来,起到‘极化’作用,大小通吃。”

[NextPage]

三城“史”记

在声势磅礴打响“区域中心”攻坚战之前,郴州、赣州、韶关三市在省内都有过“落后挨打”的苦楚。井喷式的建设热潮背后,实际上是被压抑数年的发展欲望。

在郴州,最能感受到“大建设”的氛围。时至晚九点,各政府部门仍灯火通明,接受完记者采访,郴州市科技局几名干部返身走入办公大楼。“我们还要回去加班赶项目呢。”他们笑称,“‘白加黑、5加2、晴加雨’连轴转已是工作常态,悠闲看报的时代早已一去不返。”

“郴州现在的高速发展,实际上是压抑数年的发展欲望井喷。”郴州市发改委总经济师唐安杰这样认为。

上世纪90年代:各谋出路

三地前期的发展,郴州市注重对接粤港招商引资,赣州市注重民营经济壮大农业,韶关市则在农业与工业间艰难抉择。

郴州在撤地建市前,还是一个工业薄弱的小城市,人口仅仅二十来万,面临“被边缘化”的危机。

1995年,郴州撤地建市,同年,湖南省提出“一点(长株潭)一线(京广线)”战略,郴州第一次进入省级重点发展区域。但当时郴州市财政只有几个亿,国家尚没有重点项目,银行投入也微乎其微。

压力之下,郴州确定“呼应港澳,开放带动”为首选战略,党政一把手亲自站到招商引资最前沿,每年带队南下广东——这一战略,引领郴州发展十数年。

现在“党政招商团”已是每个地方引资的重要活动,在当时却引发了高度关注。“郴州当时提出郴粤对接,在省里是一个大震动,理念超前。”一位资深媒体人士评价,“现在来看,正是郴州当年的路子走得有魄力,才为以后发展奠定了基础。”到2000年,郴州90%以上的外来项目和资金集中在粤港地区。

另一方面,郴州依靠本身得天独厚的矿产资源,着手培育本地资源性产业,内外双管齐下。

这种发展思路取得了良好的经济效果。从1995年到2001年,郴州国内生产总值按可比价计算年均增长11.1%,高出全省1.5个百分点,高出全国3个百分点。全省的排名也由1995年的第十二位提升到2001年的第六位。

上世纪90年代初,赣州市是全国闻名的革命老区,也是全国闻名的贫困地区,从1987年起,国土资源部(原地矿部)就在此定点扶贫。

在郴州“外靠引资,内靠资源”坚定走“工业化”道路的同时,赣州正处在“在山上再造一个赣南”的后期。“这个山上,指的是脐橙。意思是柑橘产业的生产总值加起来相当于一个原有的赣州市,做长珠闽的后花园、菜篮子。”赣州市一名老干部说。

上世纪90年代,赣州大力发展民营经济和柑橘产业,“兴果富农”,时至今日,脐橙仍然是赣州市农业产业支柱。

上世纪90年代初期的韶关,是广东省的“工业重镇”。到了90年代中期,却颇有些不顺遂。刚刚经过分税制改革,原来赖以生存的中省厂矿猛然间被抽走大部分税收,就像给韶关拔去了脊椎骨。虽然1991年翁源县设立官渡开发区,1992年省里又给韶关批了粤北工业开发区,但开发缓慢。“

“当时为发展经济,经过多方努力,韶关争取到京珠高速过境,180多公里,修了5年,郴州修到家门口了,这边才动工。出省通道烂得可以,到南雄市的313国道十多年年年在修,没好过一天。”韶关市发改委老干部说,当时外商来考察,戏称“来的时候外伤(外商),走的时候内伤”。

21世纪初:以工业为主流

进入21世纪,三地经济开始起飞。三地跟全国大部分内陆地区一样,在走一条相似的道路:项目、招商、工业园。

21世纪初,三市迎来起飞的时机。这时候,全国各地都在大搞“工业园”建设,走工业发展的路子。

郴州继续实施上世纪90年代中期提出的“开放带动”首选战略,提出了建设“粤港澳后花园”的口号。郴州进入快速发展通道,成为湖南省发展最快的地级市之一。

这段时间郴州明显以“项目为王”。到2004年,郴州市达到了1997年以来的最高GDP增速(13%),增幅连续10年高于湖南省平均水平,工业增加值增幅为过去十年内最高(18.5%)。

急速发展不可避免带来问题。2004年,“嘉禾事件”震惊全国。2006年,郴州窝案案发,当地经济社会发展一度陷入窘境。“打基础、创环境”取代“项目建设”成为当地主题。同一年,湖南省通过“3+5”城市群规划,郴州被排除在外。

火上浇油的是,2006年,郴州遭遇500年不遇的“7·15”特大洪灾。略有停滞的情况一直维持到2009年新的建设高峰到来。

在郴州跌宕起伏时,赣州提出“对接长珠闽,建设大赣州”的总体战略,与郴州锁定粤港澳的方向不尽相同。

“1996年京九铁路开通前,赣州的政策思路是比较保守的,有点计划经济的意味,到铁路开通后的上世纪90年代中后期,才有了主攻工业的概念。”江西理工大学经济管理学院院长谢英亮表示。

“在内陆腹地思想观念、基础建设都还落后的情况下,内部必须有推动力,这就是当时提出的‘十大体系’建设。”在完整的理论指导下,外资不断涌入赣州。与郴州不同的是,很大一部分外资来源于港台地区。

“百人赴台,千人赴港,万人赴长珠闽”。高密度的招商,使得赣州市实际利用外资规模一直遥遥领先周边地区。

韶关市在周边城市的突飞猛进中倍感压力。2003年,时任省委书记张德江前往韶关考察,希望韶关“建设粤北经济强市,争当全省山区发展排头兵”。同年,韶关市发改委赴赣州、郴州两地“取经”。

“调研回来,我们发现韶关的招商引资对园区的开发不够。”当年带队的发改委老干部说,甚至有的企业只签个约,却一直不见投资入驻,“2004年国家整顿清理开发区,韶关境内所有省批、市批、县批园区一律砍掉,重新报批。”至此,园区发展走上正轨。

从2003年到2005年,韶关市GDP增速在三市中一直处于领先地位,直到2006年发生北江污染事件,导致韶冶集团一条生产线停产,使韶关有色金属产量狂降45.9%。直至现在,韶冶的搬迁问题,仍然是当地政府最头疼的“难题”之一。

最近五年:路径再度分化

近五年来,可以看出三市路径明显“分化”:郴州大力推进城建,赣州的政策优势显现,韶关则在走一条少有人走过的路。

从2009年起,郴州再次迎来新一轮建设高潮——以城建、交通、产业为主的“三大会战”,至2012年又提出“大干新三年”。

家住郴州,在韶关工作的欧阳建国回忆,2010年每次回郴州,印象最深的就是四处开挖修建新路,“堵得一塌糊涂”。最关注郴州发展的韶关市政府各部门几乎都提到了“郴州的城建”。

“在韶关,是不可能如此全面开工的,要顾及到市民出行的感受。”韶关市交通系统人士坦言。甚至在郴州市政府内部,建设初期对这种“强火力猛攻”也颇有微词。“但是,到今年,道路基本修好,才发现当时的决策是有魄力的,开车到哪都很通顺。”郴州市政府一名干部评价。抓住国家重点项目实施的机会,郴州“城市提质”效果明显。

同样的情绪反复也体现在郴州“禁摩”中。刚宣布禁摩的时候,怨声四起,不少人指责市政府“不通人情”,但现在,郴州客运站再也没有拉客的摩的,宽敞整洁不少,而赣州客运站四处摊点林立,摩的横行,让司机抱怨不已。

现在,郴州最羡慕的是赣州的政策支持力度。因国家给予的政策叠加优势,三市多年的平衡被一朝打破。

2007年,赣州的国家级出口加工区获批。2010年,赣州经济开发区又升为国家级经济技术开发区。赣州拥有两个“国字号”,面积达到219平方公里,而郴州的“国字号”仅3平方公里。“他们的工业园太大了,跟他们一比,我们都不好怎么说话了。”曾到赣州调研的郴州招商系统干部感叹。

目前,郴州正在奋起直追,欲将有色金属产业园如赣州一样上升为国家经济技术开发区,目前正在进行前期申报工作。

赣州政策优势还在不断加强。2012年,赣州市政府从上到下都在忙碌着,皆因为“中央苏区振兴计划”。去年6月,国务院下发《支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,打破了三市平衡。

“这个政策可都是真金白银!”三市政府人士都如此评价,最“值钱”的一条是:赣州市执行西部大开发政策。

“举个例子,法定企业所得税本为25%,如今赣州的鼓励类产业企业能享受15%的优惠政策,这对于赣州今后发展新材料等产业提供了极大优势。”赣州市政府人士解释。

一直试图超越赣州的郴州感觉到紧张了。“本来还有一争的可能,现在我们很被动。”黄静波说。目前,郴州寄希望于“罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚规划”。目前,该规划正在编制中,郴州、赣州均有部分县市进入范围。

韶关在三市竞争中看上去似乎被遗忘,实则,韶关在默默地走一条与两市截然不同的发展道路。

2008年,广东省“双转移”开始,韶关对接东莞产业转移,莞韶工业园正在不断壮大中。不久后的2010年,全国主体功能区规划出台,同年,广东省亦颁布省内主体功能区规划,成为韶关经济社会发展的一道明显分水岭。

根据规划,韶关有五个县是国家级限制开发区(生态功能区),剩下两个县是省级限制开发区(生态发展区),只有中心市区三个区为省级重点开发区。在韶关市发改委办公室里的地图上,全市范围都被绿色填满。这与郴州、赣州只有部分县市列入生态功能区的情况完全不同。

这意味着,工业项目进入韶关的环保门槛大大提高,大量高投资的项目不得不被亟待发展的韶关忍痛拒之门外。

这对韶关来说是一个全新的定位,韶关据此提出“绿色转型,振兴发展”的战略。“韶关既是广东的老工业基地,又是广东生态发展区,生态资源是我们可持续发展的后劲。”韶关市委书记郑振涛说。

三条迥异的路径,三市根据自身定位能否实现“异军突围”?这不仅仅是三市的发展路径抉择,也是全国范围内主流的三条发展道路样本。