时刻新闻

时刻新闻

铜官窑遗址谭家坡制瓷作坊遗迹陈列。图/肖克

“黑石号”出水的“湖南道草市石渚盂子有明樊家记”题记碗。

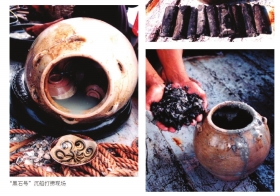

“黑石号”打捞现场,彩绘碗、樊家盂子等瓷器被装进了大瓮。

“黑石号”出水的长沙铜官窑所产青釉褐绿彩飞鸟纹碗。

“黑石号”打捞现场,大瓮里除了瓷器还塞进了八角茴香等物。

绿釉葫芦形水注。

青釉褐红彩胡人戏狮熏炉。

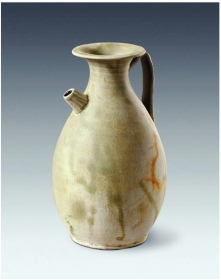

青釉壶。

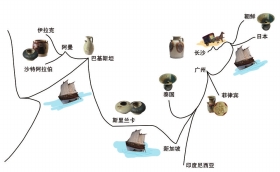

长沙铜官窑海上丝绸之路路线示意图。

长沙新华联铜官窑文化旅游度假区打造的“黑石号特技秀”,呈现包括大型船只沉没、精彩海盗打斗、爆炸特效在内的一系列酷炫特技表演。

“黑石号”沉船复原图。

勿里洞岛海域“黑石号”沉船地点示意图(红色箭头所标处)。

红网长沙6月16日讯(潇湘晨报记者 赵颖慧)长沙1191年前,长沙铜官窑烧制了两只再普通不过的碗。

一只绘有阿拉伯文及草叶纹的彩绘碗,外壁刻有“出生日期”:宝历二年(公元826)七月六日。另一只碗心写着“湖南道草市石渚盂子有明樊家记”14个字。

在漫长的千年时光里,它们没有在龙窑中炸裂,没有因搬运不当破碎,没有成为随葬品被掩埋,而是与5.75万余件长沙铜官窑瓷器一起登上了一艘异国的船,穿越茫茫大洋,却又“不幸”沉在了异国的海底。

转眼千年,1998年,这艘被后人命名为“黑石号”的沉船被打捞。今年5月14日,在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,国家主席习近平在演讲中说,在印度尼西亚发现的千年沉船“黑石号”见证了古代丝绸之路的历史。

在“黑石号”被打捞出的6.7万件文物中,八成以上来自长沙铜官窑。当年这个产品遍及世界20多个国家和地区的“世界瓷器工厂”,成为海上丝绸之路的重要支点和节点。这块位于湘水之滨的土地,成为“动荡”“中兴”交织的9世纪,唐帝国腹地的一颗明珠,它标识着中国,牵连起世界,成为“中国外销第一窑”。

今天,让我们穿越千年时光,回到826年7月6日那一天,回到长沙铜官窑的黄金时代……

66座龙窑同时开工,一次可烧制210万件器皿

826年7月6日,湘江东岸,石渚湖边,一片火红。

几十条龙窑,烟雾缭绕,柴火烧出的爆响,一声接着一声,升腾的烟尘,几乎笼罩了洞庭湖。

一个青釉褐绿彩绘碗,碗心用褐绿彩料绘阿拉伯文及草叶纹,正等待进窑烧制,它外壁还写上了一行小字:宝历二年七月六日。

它身边窑工和匠人来来往往,有说长沙话的,有说岳州话的,有说河南话的,还有个穿着白色长袍,裹着白色头巾的“怪人”,说话完全听不懂,穿的衣服也很奇怪。他拿起一支毛笔,蘸了蘸绿釉,在一个通体青绿色的背水壶上开始画起来,一撇、一竖、一撇……他写得很快,就像在纸上写字一样,而且那字颇具艺术感,更像是一幅画。

“怪人”旁边坐着一个樊姓匠人,看了“怪人”写的字说,“阿拉伯人自己亲手写‘真主,伟大’果然还是比我们写得好啊。”

樊姓匠人说完,在一个青釉盂子的碗心,写下“湖南道草市石渚盂子有明樊家记”14个字。

青釉褐绿彩绘碗、青釉盂子以及3万余件器皿,都被送进了一座几十米长的龙窑烧制,这不过是那时长沙铜官窑一座普通龙窑的生产力。

鼎盛时期,这个身居内陆,不久前还名不见经传的长沙铜官窑,“曾同时存在大大小小至少66座龙窑,”湖南省文物考古研究所副研究员张兴国说,“如果它们同时生产,一次可以烧制210多万件器皿。这生产力,在全国来说都是罕见的!”

“草市石渚”蜚声海内外,中国外销第一窑

巨大的生产力,意味着巨大的吞吐量和销量。那会是一个多么繁盛的景象?

在这个湘水东岸的土地上,聚集了至少28个不同姓氏的窑工,比今天此地的姓氏构成更为复杂。穿梭往来的人群中,不仅有湖南人、河南人,还可能有白袍阿拉伯人和穿胡服的粟特人,成为当年长沙最具国际范儿的地区之一。

三面临山的石渚湖,是天然良港,一面通于湘江,藏风止水。雨水季,船开到石渚湖,在湖边装货,再沿湘水,走向大海。唐朝诗人张籍在《估客乐》中写道,“孤帆夜发满湘渚”。“晚上湘水边还在发船,可见贸易多么繁盛。”

一个个刻有广告语的碗,用柔软黄纸分隔开,叠成一摞打包装船。郑家的碗上写着,“郑家小口天下有名”;卞家的碗说“卞家小口天下第一”,许家瓶上也写着,“许家绝上一升茶瓶好”。那只青釉盂子也不例外,写的是“湖南道草市石渚盂子有明樊家记”,“有明”当为“有名”,是樊家作坊自我标榜的广告语。

张兴国曾具体分析这十四个字,他说“‘草市石渚’告诉我们今天的长沙铜官窑在唐代是以‘草市石渚’之名为世人所知,早在826年石渚就已成为了集生产与销售为一体、产销两旺的陶瓷草市”。

除了广告,长沙铜官窑的瓷器上甚至会直接标上价钱,如“有钱水亦热,无钱火亦寒。五文”、“人生一世,草生一秋。计伍文。”“油瓶伍文”盘口壶。由此可见,“五文”是当时壶的普遍定价。“相当于一两斤米的价钱,”湖南省博物馆陶瓷组副主任方昭远说。

而同时期的越窑产品价格却高至千文,比如在浙江嵊县就出土有一件标有“元和拾肆年四月一日造此罂,价直一千文”的越窑盘口壶。

由此可见,长沙铜官窑是一个十分主动适应市场的窑口。到中晚唐,石渚已是蜚声海内外的陶瓷草市,并与越窑、邢定窑并驾齐驱成为瓷器外销的三驾马车,而且长沙铜官窑位处三驾马车的中心。

唐帝国腹地色彩斑斓的“点”,史上第一个彩瓷窑

长沙铜官窑何以在短时间内成长为蜚声海内外的陶瓷草市?

要知道,中唐之前,长沙铜官窑还只是一个跟在“岳州窑”身后亦步亦趋的小窑,处于边缘地带。长沙铜官窑与岳州窑直线距离不到40公里,“如果没有新的因素刺激,长沙铜官窑恐怕仍是岳州窑的组成部分。”湖南省博物馆党委书记、研究员李建毛说。

这个“新刺激”是什么?“安史之乱。”

这让人颇有点意外,一场战乱,乱了唐朝,却无意中成就了长沙铜官窑。

李建毛在《湖湘陶瓷·长沙窑卷》中写道,“安史之乱,中原陷于藩镇割据、军阀混战的长期动乱之中,社会经济遭到严重破坏,为逃避战火,中原人口大量南迁。”

当时的南北交通主要有三条线路,其中的中线即河南、湖北、湖南线,是湖南通往中原的交通要道,称为“零桂之线”。中唐后,河南居民大多由此入湘。

南迁的人群中,夹杂着大量的窑工。为什么大部分窑工们选择在实力稍弱的石渚落脚,而不是实力更强的岳州窑?李建毛分析,可能有两个原因,“一是石渚一代水路交通发达,瓷土丰富,有较好的自然条件;二是自古烧窑须规模经营,南下窑工如进入岳州窑,必然受岳州窑工的排斥,但他们又需借助岳州窑的渠道销售自己的产品,因此在靠近岳州窑的地区开窑无疑具有诸多便利。”

于是,石渚开始热闹起来,南方人北方人杂居。据张兴国考证,据不完全统计,在石渚窑遗存窑具和产品中发现窑工姓氏,有赵、张、周、庞、何、卞、郑、李、陈、戴、孔、黄、王、龙、冯、刘、廖、樊、罗、徐、田、杨、郭、高、许、元、杜、康等至少28个不同姓氏。“比这个地方现在的姓氏构成复杂,是典型的移民聚落。”他说。“其中最常见的是张姓,应该主要来自河南,河南是盛产唐三彩。”

长沙铜官窑开始出现岳州窑所不常见的东西,如瓷枕和玩具。风格开始突变,生产出红釉、绿釉、黄釉、黑釉、白釉等多种釉色瓷,并创造性运用褐绿彩、黑彩、黄彩、蓝彩等。在瓷器呈现“南青北白”的中唐,长沙铜官窑成为唐帝国腹地一个色彩斑斓的“点”,成为历史上第一个彩瓷窑,开创了彩瓷时代。

于是,这就容易理解,为什么那只青釉褐绿彩绘碗和青釉彩书题记的樊家盂子会出现在这里,并打上“长沙铜官窑”的印记。

执壶上的卧狮,与阿斯塔纳古墓狮纹锦图案相似

短短几十年,石渚窑工便把产品成功地从内陆推向了国际市场。

“这样的成就在唐代并不常见,甚至可以说是独一无二的,即便放在我们今天改革开放的世界格局之中来审视也是难能可贵的。”张兴国说。

他认为,这离不开粟特人的参与。在长沙铜官窑地区的窑工姓氏调查中,他发现“康、何等姓氏”“他们不排除为粟特后裔的可能性。”

粟特人以长于经商闻名于欧亚大陆,唐代早期,就有胡商和粟特后裔在洞庭湖沿岸和长沙一带活动,他们与中原尤其是洛阳保持着紧密联系。“洛阳一带为数众多、善于经商的粟特人中有一部分极可能在安史之乱期间为谋生存而与北方窑工一同南下并参与了石渚窑业,有粟特人或粟特后裔的参与,石渚窑业能很快并更好地把握外销市场的需求和偏好。”张兴国说。

而长沙铜官窑的匠人们也是敏感的,他们迅速顺应市场需求,瓷器中出现了许多粟特人的风格、阿拉伯文字和图案,甚至实现了订单式生产,按照客商的造型要求来生产,当时其他窑的外销是被动型的。

狮子是异地动物,但在长沙铜官窑瓷出土的一件执壶上,出现了用铁笔描绘的卧狮,与阿斯塔纳古墓出土的狮纹锦上的图案相似。

按照中国文化传统,鸟做装饰仅以虚构的凤鸟为主,其他鸟很不常见。李建毛发现,长沙铜官窑勃兴的花鸟纹,打破了对凤鸟的偏爱,绝大部分是现实中的禽鸟,有麻雀、燕子、信天翁、大雁等,神态各异。而花鸟画在西亚成熟很早,尼普夏陶器上十分常见。

与此同时,还有大量来自阿拉伯的商人齐聚广州做生意,“他们也可能来过铜官,因为在铜官发现了阿拉伯人的日常生活器皿,一个蓝色的波斯陶片,属于一种随身携带的生活器皿。”方昭远说。

樊家盂子可能在扬州坐上了“黑石号”

下完订单,生产出窑,彩绘碗、樊家盂子的“国际物流”怎么办?

走陆路?中晚唐,陆上丝绸之路已中断,而且对于笨重易碎的瓷器而言,陆路成本太高。

走水路?从长沙铜官窑瓷器出土的地点常在码头、河道、古井等地来看,瓷器主要依赖的的确是水路。

张兴国翻阅了《中国印度见闻录》等文献记录。他发现,九世纪的大唐帝国与阿拉伯的阿拔斯帝国之间已经有非常频繁的直接商贸往来,阿拉伯商船夏季乘西南季风从尸罗夫等港口扬帆出海,来年冬季又乘东北季风从广州满载返航。

“如果顺利的话,这一航线的单向航程耗时约130天,但是在那个靠天体和标识物导航、以季风和洋流为动力的‘风帆梯航’贸易时代,这样的海上航行无异于一场生死未卜的冒险。”

张兴国分析了青釉褐绿彩绘碗和樊家盂子所乘坐的“黑石号”可能的航行路线:“黑石号”进入广州之后可能的航行线路是先沿海北上至扬州,此时的扬州是连接长江和大运河的中心,是南北货物最大的集散地,阿拉伯商人在这里可以集中采购到长沙铜官窑、巩县窑、邢窑、越窑等陶瓷名品,以及扬州铜镜等其他物品。

如果“黑石号”是在扬州采购的瓷器,那么长沙铜官窑的青釉褐绿彩绘碗和樊家盂子也应该是在扬州登上的“黑石号”。那么,它们就得先从石渚湖坐船,顺湘江北上到达长江,再往东抵达扬州。

号称“天下通衢”的扬州,也是长沙铜官窑产品的集散地。在扬州出土的唐代瓷器中,长沙铜官窑瓷片占总数的25%-30%,排在各大窑口之首。李建毛说,1995年,在扬州汶河北路西侧的蓝天大厦工地,出土了一批器型较单一的长沙铜官窑器物残件500余件,主要有碗、盏、杯、托等,而不见其他窑口产品,据推测这里原来可能是长沙铜官窑瓷的“专卖店”。

铜官窑“专用船”闯入黑色礁岩,沉睡千年

“黑石号”从扬州出发后,又在广州买了一批大瓮。在广州,彩绘碗、樊家盂子等瓷器被装进了大瓮,大瓮里还塞进了八角茴香。当一切远航的物资准备妥当,待冬季东北季风一来,“黑石号”便开帆乘风离开中国,开始他们返回家乡的漫长漂流。

在这场旅程中,彩绘碗、樊家盂子等长沙铜官窑的“乘客”最多,达5.75万件,几乎成了长沙铜官窑的“专用船”。其他同伴还有巩义窑的青花瓷盘和白釉绿彩器,越窑的青釉熏炉,扬州的江心镜和金银器,广东的青瓷瓮。它们都坐在这艘总长约18米,最宽处6.5米的单桅缝合帆船上,驶往异国他乡。

这艘船也十分特别,造作时不用铁钉,而是利用榫卯接合及以植物纤维所制的绳索将钻孔的龙骨、船架、板材缝合,此种造船法盛行于印度洋沿岸的阿拉伯、波斯、印度等地。

然而,当船行到勿里洞岛海域时,不知道因为什么原因,它闯入了勿里洞岛和邦加岛之间的一片黑色大礁岩,并在此地沉没。

有专家猜测,它可能遭遇了海盗,或者是室利佛逝强大的海军。根据宋朝《诸藩志》的记载,室利佛逝的港口位于交通要道,往往采用强硬手段,强迫过往船只入港进行贸易。每当有外国船只经过时,室利佛逝就会派出强大的武装船只进行跟踪监视,一旦发现船只没有入港进行交易,就会对这些船只发起进攻,逼迫它们进港。“黑石号”可能在仓皇之中,慌忙逃命,闯入了暗礁丛生的勿里洞岛海域,最终撞上了黑礁石。因此,这艘商船有了“黑石号”这个名字。

“黑石号”的目的地究竟是哪里?张兴国认为,它应该是去往波斯湾一带,满载的货物也是准备卖给阿拉伯地区。尽管它们未曾能到达终点,甚至曾千年沉睡在异国的海底,却成为今天人们了解和研究中国瓷器,特别是长沙铜官窑最珍贵的文物。

千年之后,当淤泥洗净,青釉褐绿彩绘碗仍釉色如新,樊家盂子碗心的十四个字仍清晰可见时,人们沿着它,追溯到了它的家乡,追溯长沙铜官窑的辉煌和荣耀。

专家声音

长沙铜官窑作为一个唐代内陆地区的瓷窑,当时能够把产品销售到20多个国家和地区,是一件非常了不起的事情。

这充分证明湖南是海上丝绸之路的重要区段,长沙铜官窑是很重要的支点和节点。同时,铜官窑对外瓷器贸易不是简单的经济贸易,更重要的是文化交流,既有大量中国文化元素,也有西亚文化元素,体现了文化的包容和创新。

——湖南省博物馆党委书记、研究员李建毛