11月16日,首场芙蓉文学对话"语词的乡愁"鲍尔吉•原野龚曙光对谈暨渌江讲坛•建宸大课堂特别文学活动在湖南醴陵渌江书院举行。

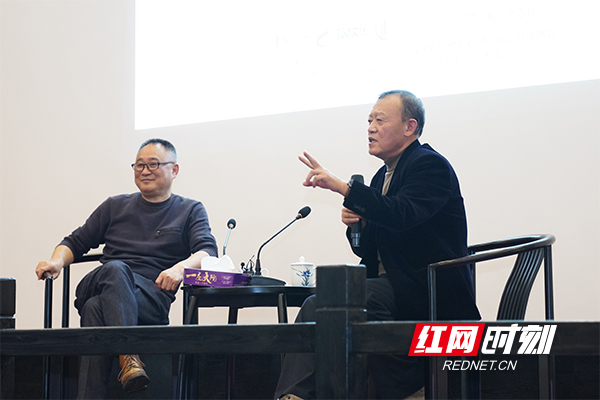

鲍尔吉•原野对话龚曙光。

红网时刻记者 蔡娟 袁思蕾 摄影 朱丽萍 通讯员 陈漫清 株洲醴陵报道

11月16日下午,湖南省醴陵市渌江书院五贤堂迎来首场“芙蓉文学对话”。这也是“渌江讲坛·建宸大课堂”推出的高端文学活动。

活动开场前半小时,现场不仅座无虚席,就连过道处也是难寻空隙,读者们热切地等待着“草原三剑客”之一、鲁迅文学奖得主鲍尔吉•原野和著名出版人、传媒人、作家、评论家龚曙光的现身,期待这场以“语词的乡愁”为主题的对谈分享。

下午三点,鲍尔吉•原野、龚曙光准时登场,台下观众立刻响起热烈的掌声。伴随着悠扬的小提琴演奏,朗读者分别朗诵《流水似的走马》《日子疯长》的经典片段,在曼妙的旋律中带领大家走进两位大咖的文学世界。

在长达两个半小时的对谈中,两位作家以文学为视角,分享各自对文学、人生和世界的深邃洞见,为读者和网友呈现了一场感悟乡愁、触及心灵的文学与思想盛宴。两人坦言,“生平第一次见面,这是一场没有排练的对话,但我们十分默契。”

【谈作品】

《流水似的走马》那样美好,《日子疯长》如此沉静

鲍尔吉•原野,出生在苍茫辽阔的内蒙古大草原,长期居住和工作在辽宁。龚曙光,从灵秀逶迤的澧阳平原走出,19岁后考上大学离开家乡、闯荡世界。

在他们的心中,除了生于斯、长于斯的故乡,还另有一个“故乡”,那便是文学。在异乡奔走、遥望故乡的日子里,“故乡”成为了他们心中极为重要的创作主题。

对谈刚刚开始,鲍尔吉•原野就率先“表白”:“我特别喜欢《日子疯长》,龚曙光先生笔下的故乡梦溪小镇,里面的韩麻子、青敏等许多人物,都非常吸引我。”

《日子疯长》是龚曙光的首部慢忆时光散文集。书中记录的是他整个童年、青春期,以及因水而生的梦溪小镇和那个渐行渐远的时代,这是他烙于骨血中的记忆与眷恋。

之所以喜欢《日子疯长》,鲍尔吉•原野说,同为写作者,吸引他的有作品的文学性,有蕴含其中深厚的湖湘文化底蕴,还有作品的语言,尤其喜欢语言背后的文脉和气韵,“不同于一些湖湘作家给我的激烈印象,龚曙光先生的《日子疯长》写得很沉静,像一幅描绘湖南乡村的长卷,让人沉浸其中。”

《流水似的走马》是鲍尔吉·原野所著的散文集,系第七届鲁迅文学奖获奖作品。对谈现场,龚曙光分享了书中他特别喜欢的片段,“晨雾还没有消散,在厚厚的、浓浓的雾霭之中,草原上的马,能够看到它的皮毛和胯,那样一种朦胧、逐渐展开的美,让我觉得这个世界天和地、人和牲畜、人和人、人和自然是那样的和谐、那样的美好。”

“事实上,蒙古族和汉族生活的差异很大。这种祖祖辈辈所形成的审美的无意识,构成了我们的一些审美反差。但这并不阻碍我们走进原野笔下的那些生活。我很喜欢原野的散文、他的语言,包括《流水似的走马》,因为它的再现能力很强。”龚曙光说。

【谈文学】

文学养了精神,“给自己的心灵还愿”

“原野老师成名很早,22岁就开始在文学刊物上发表作品,有诗歌、散文、小说等。原野老师不仅仅是少数民族作家中的佼佼者,而且荣膺鲁迅文学奖,这是我们国家非长篇小说类文学的最高奖项。”对谈现场,龚曙光表达了对鲍尔吉•原野的致敬。

在龚曙光看来,更为重要的是,鲍尔吉•原野多篇散文作品被选入大、中、小学语文课本以及语文试卷,成为了“准经典”。“一个作家最高的追求是进入经典,那么经典是什么呢?经典就是反复被人阅读、被人传扬。当代作家能够进入到教科书里面,应该是获得了准经典的意义,意味着他们的作品可能流传久远。”

鲍尔吉•原野,蒙古族,国内读者最多的散文作家之一,电影《烈火英雄》原著作者。出版有《流水似的走马》《掌心化雪》《草木山河》等多部散文集,凭借《流水似的走马》获得第七届鲁迅文学奖。

“退休之后,原野老师才算是专业作家。”在龚曙光看来,鲍尔吉•原野和他都着共同的经历,那就是都属于的“业余作者”,都不靠写作吃饭。

对谈中,鲍尔吉•原野与龚曙光共同表示,纵观世界文坛,“业余作者”中有很多伟大的作家,比如现代文学鼻祖卡夫卡、中国现代文学奠基人鲁迅,他们都是优秀的业余作者。

“专业作家和非专业作家,在文学成就上说谁比谁高、谁比谁强,这不一定。但是有一点还是有区别的,那就是非专业作家,他一定是非常喜欢写作才来干的,因为这和吃饭没有关系。”龚曙光说,像鲍尔吉•原野这样的非专业作家,一辈子坚守在文学领地里,他一定对文学情有独钟,甚至把自己的副业当了主业,“吃饭的行当养了他这个身体,而文学养了他的心灵,养了他的精神。”

龚曙光,国内文化产业界当之无愧的大咖,集出版人、传媒人、作家、评论家等多重身份标签于一体,现为湖南省人民政府参事,湖南省文联副主席,《芙蓉》杂志编辑委员会主任。曾创办《潇湘晨报》,缔造了“南潇湘、北京华”的报业传奇。2018年重新回归文学之路,先后推出散文集《日子疯长》《满世界》等。在《人民文学》《当代》《十月》等期刊发表文学作品逾100万字。

“与原野老师相比,我离文学更远。”龚曙光坦言,虽然大学时代学的是中文,毕业后从事过一段专业文学工作,在文学圈也小有名声,但后来完全从事经济工作,有二十多年与文学不怎么沾边。在别人看起来工作压力很大、精神也不可能很愉悦的状态下,他阔别20多年后重新回到了文学,一开始有很多人不相信,认为是不是他的秘书给他写的稿子。不过,这种质疑很快就消失了。“秘书肯定写不出来,因为他既没有文革时代的经历,也没有文革时代乡镇孩子的眼光,当然写不出来。更重要的是我的‘语词’,他没有。他可以模仿我的思想,但是很难模仿我的语词。”

对谈中,龚曙光说,经常有人问他一个问题:“文学很重要吗?”对此,他回答说,“如果我们完全跟文学隔离了,可能我们很难活下去,绝大多数都市人会患焦虑症。”

对龚曙光而言,文学还有着更为重要的个人意义。“文学某种意义上是给自己的心灵还愿。人生一路走来,我们的心灵欠了很多账,有些是欠了人家,有些是欠了自己,总要有一种方式去偿还。我们主要欠了谁?我个人认为,欠得最多的是这个休戚与共时代,而不是某个具体的人。如果具体到人,那我的心灵欠账最大的人,就是我自己。”

鲍尔吉•原野对话龚曙光,妙语连连。

《流水似的走马》由鲍尔吉•原野著写,湖南文艺出版社出版,荣获第七届鲁迅文学奖散文杂文奖。

《日子疯长》由龚曙光著写,人民文学出版社出版。

【谈创作】

文学是创造,好作家写的都是他的“心电图”

来到湖南的这些天,鲍尔吉•原野和身边的朋友们每天都在讨论湖南的作家们。“沈从文、周立波、古华、唐浩明、王跃文、水运宪等等,还有更年轻的一辈人,他们写得都好。作为一个作家,我也常常在想一个问题,怎么样才能够写得好?这是小学生想的问题,但是作家要用一辈子来思考。”

“你看龚曙光先生,你觉得他生活丰富。但事实上,他曾经生活的梦溪小镇并不是专门出产故事,也不是专门负责美丽的风景。”鲍尔吉•原野说“《日子疯长》是一种创造,这是一种才能或者是一种天赋。文学不是考虑钱的东西,你考虑的是活生生的东西,人和人还是不一样,还是有人可以从自己身上榨出各种各样的‘油’,这是我要向龚曙光先生致敬的理由。”

在鲍尔吉•原野看来,文学的本质是创造。“一个好作家,不在于你写得像不像,一个好画家,不在于你画得像不像,作品里都有他内心的创造。好作家写的东西都是他的‘心电图’,都是他的内心图景。”

龚曙光持有相同观点,文学不是描写真实,而是创造真实。“也许《流水似的走马》中的那些美好,是原野所造的一个幻影,但是它却让人能够切实地调节自己的身心,切身体验出那样一种美,去信赖这种美。不管人类是哪个民族,是什么生活,信仰什么宗教,都共同信仰一个东西,那就是美。”

【谈乡愁】

回得去的乡愁,源于生命的初始地,促使人们回望找寻

鲍尔吉•原野的笔下,草原辽阔,牛羊健美,人与自然之间保持着神圣的平衡关系;龚曙光的作品中,乡野之趣令人玩味,人情暖意温润人心,活泼又安宁的小镇乡村生活惹人频频回首。

对谈现场,两人都说,这些都是一种源于本能的乡愁记忆输出。

乡愁是什么?龚曙光认为,乡愁,因人而异,每个人都有出于自己生命历程的乡愁体会,“但我们大体知道乡愁指的是哪个语意方向。”

对于龚曙光而言,乡愁是一种不解的情思,也是一种愁怨的美丽,“这是对于生养我们的整个自然和社会生态的一种缱绻和纠结。”他说。

“乡愁不仅仅是家乡,不仅仅是某一个故事,而是我们生活的状态,包括习俗、文化,包括我们各种各样的人际关系。”龚曙光说,离开了故乡的人,由于和故乡有了一定时间和空间的隔离,因而对故乡有更多的挂念、怀想和愁怨,“我们离乡土越来越远,也意味着我们离童年越来越远,离襁褓越来越远。所以,我把一个人对于故乡的这种眷恋,理解为对孕育我们的精神‘子宫’的眷恋。”

龚曙光希望孕育自己精神的“子宫”,是安全的、美好的,永远是让人怀念的地方。这正如他笔下的故乡是那么美丽、宁静,生活在那里的人们是那么宽厚、良善。

沈从文让世人发现凤凰,鲁迅让乌镇名声更响。有人说,从此中国又多了一个名镇,叫梦溪。龚曙光说,当终于以自己的能力,而不是动用自己所掌握的资源,为家乡做了一点事情,“我真的很开心。这些年心中一直欠着老家的心理压力,也多多少少得到了消减。”

不同于龚曙光那来自湖湘村野的乡愁,鲍尔吉•原野的乡愁从草原而来。

所谓蒙古,是无数部落的集合。多种文化聚合成为以长生天为信仰的游牧文化中,其核心是尊重并匍匐于大自然的脚下卑微地生长。豪迈、细腻、坚韧与敬畏天地是蒙古人的集体文化特征。在《流水似的走马》中,我们看到了一个作家想靠近,想回去,想留住却又不得不走出、离开,乃至于放逐的草原故乡。他用独特的眼睛在爱抚也在深沉地思索着草原人的样子,并用笔触探入到他们的灵魂与内心深处。

“草原不像一个村庄,人家与人家相隔很远,故事似乎不会发生在这里。”鲍尔吉•原野说,自己经常要去草原上寻找故事,他对于乡愁的理解就在这找寻过程中变得深刻。

“村里面出来一个大学生,草原上就少了一个蒙古人。” 鲍尔吉•原野忆起一位老牧民说过的话,感触良多。

老牧民无法理解在草原出生的年轻人,为什么离开家乡就不再回去;鲍尔吉•原野感受着老牧民内心的疑惑,生发出纠结与矛盾的情绪,开始觉得自己对故乡、对美丽的草原有一种亏欠,这种亏欠感促使他思考、创作,“写出来以后就如释重负了。”

“我们热爱生命,才会有乡愁。人们希望生命更美好,因此才会对故乡的变化、民俗的流逝、故人的消逝感到伤怀和悲悯。”龚曙光说。

对谈中,鲍尔吉•原野发问龚曙光:“对于一个作家而言,什么时候写故乡最合适?”龚曙光答道,“任何时候写故乡都合适。”

龚曙光认为,小学生可以写我的故乡,初中生也写,高中时也写,故乡对于我们来讲,终身适合写。自己之所以会在50多岁的时候写故乡,除了偶然,还有他特别的考量。

龚曙光说,动笔写故乡是个“偶然”。“那天我用毛笔在写字,顺手写了‘凤凰的样子’,这五个字一写,就写下了第一篇。后来水运宪到我家聊天,看到我桌子上摆着稿子,说‘曙光你字写得蛮好’,我说‘我写着好玩’,他说“你这文章写得好”,我说‘我是写字’,然后他就拿到《湖南文学》去发表了。我也没有当回事,就这样我又回到了文学才有了后来的《日子疯长》和《满世界》。

写故乡,也是龚曙光的一个“试验”。他想试一下,把这些被我们认为在时代的边缘,或者过去的时代、过去的故乡的一些人事写出来,现在的80后、90后、00后,甚至10后,他们还读不读、感不感兴趣,“我想做这样一个试验”。

龚曙光坚信,自己不会是个坏作家。他认为,现在的很多成名作家,他们这三四十年过过来,是被当作人物供奉着,作为偶像被崇拜着,他远远在享受着社会发展的成果,而没有经历过社会发展的颠簸和苦难,“绝大多数成名作家都在岸上,而我在海里面。”相比之下,龚曙光觉得自己有个最大优势,就是他是跟改革开放走过来的,是跟每一笔生意滚过来的,是跟社会进步和社会落后铰合在一起的,“如果要写个有钱人,能比我写得好吗?”

鲍尔吉•原野为醴陵读者签名《流水似的走马》。

龚曙光为醴陵读者签名《日子疯长》。

【谈语词】

语言承载乡愁,好的文字是对生命经验的表达

“语言既是乡愁的一部分,同时,语言也是我们表达乡愁、承载乡愁的工具。”说回到对谈的主题——语词的乡愁,龚曙光见解独到,他认为,语言本身是一个民族文化的基本承载方式,“一个人很难逃避你的民族及其所属的文明,其中就包括语言。”

“原野的语言是典型的游牧民族语言,我的语言是典型的农耕民族语言。”龚曙光认为,游牧民族和农耕民族所处生活环境的不同,带给了人们生命体验的不同,这些不同表现在两个民族语言的表达方式和内容上,一个是“对天地的感悟和感恩”,一个是“对人际关系的感受”。

“任何一个作家的好文字,都是自身生命体验与民族文字反复纠缠的结果。”龚曙光说,自己常会几十遍地修改自己的文章,而且大多是修改语词的表达方式,“文章的修改过程,就是你的生命体验不断被洗涤、被丰富的过程。”

对此,鲍尔吉•原野也深有感触,他想起了沈从文,说起他的《边城》《湘西散记》。

“看沈从文的作品,你也许没有看到什么美丽的句子,但是你觉得美,那是因为你从字里行间感受到了语词带来的美感。这就是文学的魅力或者说魔力。”鲍尔吉•原野说,不是美丽的语言堆砌在一起,就能成就一篇美文。好文章应该如同一首乐曲,你听上去应是整个乐队在演奏,而不应该是听到小提琴、小号或者其他乐器在单独演奏,“因为那样就不和谐了。”

“一篇文章出现过多华丽的辞藻,就相当于到处是金牙闪烁。”现场,鲍尔吉•原野说起了记忆中一位口镶大金牙的老头的故事。这位为了显示自己有钱而显得十分古怪的老头,让鲍尔吉•原野想起了那些言过其实的文章,他说,好的文章总是凸显了那些沉静而真挚的文字的力量,而这些力量正来自于写作者的生命历程。

“表达的过程,实际上就是语言在调动你的生命状态,包括你的知识、体验、见解、情绪……”龚曙光认为,写作对于一个作者而言,最重要的就是找到生命的感觉,进而找到表达自己感觉的语言,最后将之完成,这样就没有遗憾了。

【谈醴陵】

弘扬中华文化,为中国文坛注入新的活力

千年书院,弦歌不辍。八百多年前,朱熹从福建崇安跋涉月余来到了湖南,只为与张栻一会,“朱张会讲”在渌江书院拉开序幕,湖湘大地迎来载入中国思想文化史的顶尖学术碰撞。

八百多年后,作为“芙蓉文学对话”的首场活动,北方作家鲍尔吉•原野不远千里,与南方作家龚曙光相聚渌江书院,开启“芙蓉文学对话”,为中国文坛注入新的活力。

“芙蓉文学对话”是《芙蓉》杂志今年全新打造的重要品牌活动之一。活动以“从作家人生中洞见文学,用文学点亮读书人心灵”为宗旨,每期邀请杂志重要作家,采取嘉宾对谈的方式,聊当下文学、文化热点话题。在人生和文学的共鸣中、观点和思想的碰撞下解读时代、体悟生命、洞察人性。

在对谈互动环节,鲍尔吉•原野谈到对湖南醴陵的印象,一番讲述十分有趣。“醴陵的‘醴’字,很多人不认识这个字。中国文字经过两三遍简化改革,但每简化一次,都没简化这个‘醴’字,可能是觉得这个字长得太好看了。它长得就像青铜器一样。”

谈及对醴陵城市的印象,鲍尔吉•原野说,“第一次来醴陵,感觉非常好。醴陵城市规划好,不仅干净而且很洋气。”

作为专注于写大自然的作家,鲍尔吉•原野对苍翠掩映中的渌江书院情有独钟。“一进渌江书院的门,就感受到了醴陵深厚的传统,朱熹都来到过这里。这个山,这个建筑,把一个北方游牧民族的脑袋搅糊涂了,这里到处是文化。你生怕说错话,因为文化后面还有文化,文化里面套着文化。”

对谈活动间隙,鲍尔吉•原野与龚书曙光一同受邀来到陶润会、醴泉窑、尚方窑等醴陵陶瓷企业,领略釉下五彩艺术,聆听国乐天籁,充分感受醴陵的历史之美、艺术之美和文化之美。

“醴陵工业和文化的深度交融,做得非常好,这是醴陵的一大特点。我们看到的醴陵釉下五彩陶瓷作品,使用了中国传统绘画中的写意、工笔手法,还有大型瓷版画等新的艺术形式。醴陵当地人说是陶瓷品,但我觉得是艺术品。在醴陵,看到了中国陶瓷的历史,也看到了中国陶瓷的未来。”鲍尔吉•原野说道。

此次活动由醴陵市委宣传部主办,醴陵市委人才办、芙蓉杂志社协办,湖南红网新媒体集团、渌江书院建设项目指挥部承办,湖南建宸置业有限公司冠名赞助。