7月31日,红网“观潮的螃蟹”推出《聚焦“作风建设”系列谈》第四期,聚焦“用权”这个话题。

对领导干部而言,工作作风的好坏优劣,背后是不同的“用权”方式。领导干部如何“用权”,与其如何“识权”有着密切关联。

那么,何为“权”?

初看,这似乎是一个不必提出的问题——“权”,当然是指权力。事实上,如此理解,对,但不全对。

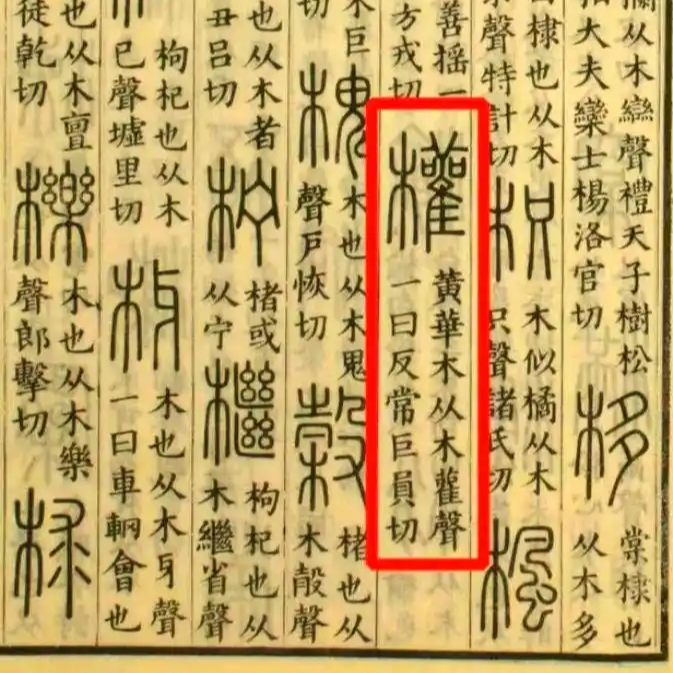

据《说文解字》:“权,黄华木,从木雚(huán)声。”

▲《说文解字》截图。

“权”字的本义,是一种叫“黄华木”的树。不过,有学者指出,这一含义“经籍中不见使用”。

翻阅古书,“权”字常见的意思,实际上是“秤锤”,也即人们常说的“秤砣”。《广雅·释器》:“锤,谓之权。”《孟子·梁惠王上》:“权,然后知轻重”。

“秤锤”在称重上起着关键作用,“权”可以被抽象为某种决定性的力量。权力一词,或由此而来。这恐怕也解释了,为何中国古代的官印形似秤砣。

▲权。(图源:IC photo)

秤锤的位置,并非一成不变,而是随所称物品轻重移动,“权”进而又引申出变通的意思。

《孟子·离娄上》:“男女授受不亲,礼也;嫂溺援之以手,权也。”说的就是这个意思。后来,更有“权变”一词,用来指随机应变。

古代儒家,还有“经权”一说。“有经有权”的思想,最早源自《易传》。

“经”,即不变的准则原则,如秤杆上的定盘星;“权”,是指“权变”,即根据情境灵活抉择,如变换位置的秤砣。

需要厘清的是,若无“经”之根本,“权”便容易沦为随意之举、投机之术。理解“权”,不能脱离于“经”。

在古文笔记体著作《管锥编》中,关于“权”,钱锺书先生作出解释:“今语所谓‘坚持原则而灵活应用’也。”

这一说法,可谓通俗而全面。

▲权力的本质是责任,权力的本色是为民。(图源:中央纪委国家监委网站)

至此,不难看到,“权”既有政治上的权力含义,更有哲学上的方法论价值。

“用权”不能不“识权”。对于执掌公器的领导干部来说,将“权”字深层意蕴“吃透”,其实也就掌握了用好权力的基本方向——

坚守原则,不失底线,不失方向,则“起步”无忧;灵活应变,面对复杂、变化的具体情况,作出科学合理的决策,方能行稳致远。

反之,“识权”流于表浅,“用权”难免“跑偏”。而纵观其极端表现,往往有两种突出形式。

一种是乱作为,即滥用权力。

比如,政策制定“一刀切”。不久前,河北三河市强制商户统一更换招牌颜色,就是典型一例。

▲整治违规吃喝切莫“一刀切”。(图源:秦风网)

比如,执行落实“层层加码”。最近,违规吃喝专项整治正在各地深入推进,但部分地方在执行上跑偏了,将“禁止违规吃喝”简单等同于“禁止吃喝”。

比如,监管执法“草率任性”。今年3月,山东临沂市兰山区市场监管局对一餐馆开出45万元罚单,理由是该餐馆发布的“蛤蟆汤”菜品视频被认定为“违法广告”。后来,该行政处罚被撤销。

比如,资源配置“以权谋私”。去年10月,据“三湘风纪”通报,2019年,时任湖南衡州监狱党委书记、监狱长的冯加业,耗资1458万余元实施文化软装项目,搞“形象工程”“政绩工程”,并非法收受巨额财物。冯加业后被开除党籍并移送司法。

▲管住任性用权之手。(章燕/绘)

类似案例还有不少。有些领导干部在原则、根本上出了问题,突破了党纪国法、制度规定,将条条红线抛之身后;有的则是工作方式方法僵化,不能因时、因地制宜,甚至缺乏对基本事实的尊重,常常导致“好经被念歪”。

另一种是不作为,即弃权不用。

今年4月,中央纪委国家监委网站的文章,对这类干部进行了分类“画像”,笔者对此进行了梳理。

如“空喊型”。去年1月,江西新余一小区发生火灾,造成39人死亡。调查发现,当地消防、住建等部门,对商铺违规改建、电气隐患长期视而不见。还有网友扒出,当地官员此前多次在安全生产会议上表态“零容忍”。

如“太极型”。前不久,山东胶州一市民通过12345热线反映“车胎被破损减速带钉子扎破,4个月都没得到赔偿”,但工单被3个部门回退4次。当地纪委监委介入后,整治推诿扯皮问题,共教育处理了38人。

如“躺平型”。去年5月,四川省政协原副主席杨克宁被“双开”,他是首个被中央纪委国家监委通报为“主动‘躺平’”的中管干部。处分通报指出,杨克宁贯彻党中央重大决策部署打折扣,懒政怠政。

▲“蜗牛奖”。(图源:人民网)

领导干部不作为,情形不尽相同,或因晋升无望不愿“用权”,或因能力不足不会“用权”,或因害怕担责而不敢“用权”……

计划赶不上变化是常态,外部环境永远在变,新的挑战总会到来。做不到“灵活应变”,反而“灵活拒变”,以种种理由不作为,只会陷入更大的困境。

不难看出,无论是乱作为还是不作为,看似对立的两端,实则都背离了“权”在方法论层面的深层意涵。缺乏原则之锚,失却灵活之术,权力的运用难免失范失衡。

权力由此所衍生的面貌,大众往往也十分熟悉:或相当“生硬”——专断妄为、蛮干粗暴、脱离实际、高高在上;或极为“疲软”——敷衍塞责、消极应付、脱实向虚。

其最终“去向”,多是官僚主义、形式主义。

说到底,作风之病,实际源于背离了“权”之本义。

正本清源,还原“权”字完整面貌,读懂它所蕴含的方法论,内外于心,外化于行,方能在“用权”之时,拥有不为权力所迷、所累、所困的厚重力量。

此时,回头再看开头的问句——何为“权”?价值与意义,恐怕也就十分了然了。