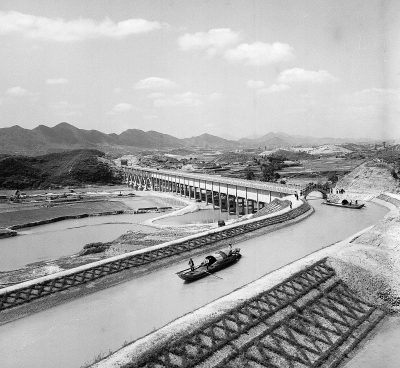

1966年5月22日,通水后的湘乡洙津渡渡槽。(资料照片)刘振国 摄

1965年6月28日,湘乡指挥部第三指挥所壶天大队壶天中队的工人们在开挖引水渠道,为7月1日的韶山灌区工程开工做准备。

(资料照片)唐又庭 摄

韶山灌区水利设施︱︱洋潭大坝 本报记者 赵持 摄

文/本报记者 唐婷 图/本报记者 赵持

盛夏时节,湘中大地田畴无垠、禾苗喜人。我们一路过山头、经田间、跨沟渠,踏访“创造了水利建设史上的壮举”的韶山灌区工程。

近万公里渠道、26处渡槽、10座隧洞,韶山灌区工程如同一幅恢弘画卷,镌刻在湘中大地上。灌区建成48年来,不知疲倦地灌溉着湘中7个县市区2500平方公里内的100万亩农田,使湘中大地告别贫瘠,成为膏腴之地。

从当年10万建设大军战天斗地10个月建成灌区主体工程,到几代灌区人跨越近半个世纪的执着坚守,灌区精神代代传承,在新时期更加熠熠生辉。

1

“10万建设大军肩扛手提,搬走了一座座山包,架起了一座座渡槽”

出湘乡市往东10来公里,记者便到了东郊乡西北村,韶山灌区工程管理局就坐落于此。

管理局院子不大,朴素的办公楼、简陋的食堂,颇见年头。局里已退休的老工程师周广渝回忆,当年上级领导明确要求,高标准建灌区,低标准建办公用房,建的就是和当年老百姓居住的土砖屋一样。

站在管理局高处眺望,巨龙般的灌区工程与身后简朴的办公楼形成强烈对比,折射出艰苦奋斗、无私奉献的灌区精神。

“娘啊娘,有女莫嫁涟河旁。天干三日田开坼,大雨一夜成汪洋。”这首民谣描述了半个世纪前涟水两岸水旱交织、土地贫瘠的情景。为了彻底改变湘中面貌,在省委、省政府直接领导下,韶山灌区工程于1965年7月1日正式开工。从四面八方汇集的10万建设大军,经过10个月艰苦卓绝的奋斗,完成了引水坝、总干渠、北干渠主体工程,于1966年6月2日正式通水,做到了当年开工、当年通水、当年受益。

回忆起当年战天斗地的豪迈场景,76岁的韶山灌区管理局原局长曾纪鑫依然激情满怀。“那时候没有什么机械设备,10万建设大军硬是肩扛手提,搬走了一座座山包,填平了一条条沟壑,架起了一座座渡槽,凿通了一个个隧洞。那种奋斗精神,真叫气壮山河!”

2

清凌凌的水欢快流出,灌区48年灌溉100万亩农田

迄今,韶山灌区仍是我省最大的饮水灌溉工程。它的建成,彻底改变了当地长期受困水、旱灾害的状况。

驱车行驶灌区内,一亩亩良田、一丘丘禾苗绵延而去,满眼葱茏、一派生机。眼下正是高温,禾苗需大量的水,清凌凌的水从灌渠中欢快流出,流向稻田。老人们说,今年又将是个丰收年。

近半个世纪来,灌区发挥重要调蓄作用,默默滋润灌溉100万亩农田。灌溉区灌溉成本仅为非灌溉区的20%-30%,大大减少了农业支出成本,促进了粮食高产增收。《湘潭市统计年鉴》显示,未修灌区前的1964年,当地粮食平均亩产171公斤,灌区建成后产量逐年上升,到2012年,平均单产达到每亩466公斤。

2013年,在遭受50年一遇的严重干旱情况下,灌区依然喜获丰收,一些地方实现了“十连增”。据农业部门调查,与2012年比,灌区受益范围内粮食亩平增产41-75公斤,比非受益范围平均高出131公斤每亩。灌区流经的湘乡市、湘潭县、宁乡县多次荣获“全国粮食生产先进县”。

灌区管理局所在的湘乡市东郊乡西北村,这些年发生了巨大的变化。因为有了韶山灌渠,农田灌溉有了保障,粮食年年增产。村民们还利用灌渠养鱼养鸭,发展副业。如今,全村90%以上的村民住进了楼房。

几十年来,灌区以水为媒,积极服务民生,开辟茶园、果园,开拓水面养殖,帮助灌区农民人均年收入由建灌区前的不足100元增加到现在的上万元。

眼下,韶山灌区正在申报国家级水利风景名胜区。可以预见,这颗“三湘明珠”将更加璀璨。

3

几代人坚守灌区,守水护水管水

韶山灌区建成48年来,几代灌区人坚守山野,守水护水管水,甘于寂寞清贫,将灌区精神代代传承。

韶山灌区工程管理局和下属10来个管理站全部设在农村,远离城市。灌区人自嘲有“三苦”:工作辛苦、条件艰苦、生活清苦,但几十年来很少有人主动离开,灌区人几十年坚守于此。一个大家庭两三代人扎根灌区默默奉献的故事十分平常。

“这是一支特别讲奉献、特别能战斗的队伍。”韶山灌区管理局纪委书记马伟龙举了一个例子。去年夏天,我省遭遇大旱,为了保障湘中地区农田灌溉,管理局局长袁建明带领干部职工全部下到灌渠一线,顶着烈日排查隐患、调节矛盾、科学调度,连续几天几夜没合过眼。最终,在连续40天未下雨、蒸发量创历史同期极端值的恶劣天气下,基本保证了灌区农田灌溉用水和晚稻抢插,还向长沙市紧急输送了100万立方救急水。

在灌区采访,我们听到、看到许多感人至深的人和事。有扎根灌区32年,生命最后一刻还坚守在岗位上的全国五一劳动奖章获得者、韶山灌区洋潭电站原站长李建文;有10余年如一日天天上渠巡查,与农民兄弟亲如一家的渠管员田建明;有身患胃癌,仍一直坚持在抗旱一线的老职工易建高……他们,就是灌区之魂,传承灌区精神,诠释生命意义——献身水利,为了大地的丰收。

[NextPage]

岁月流金

华国锋指挥灌区建设

韶山灌区于1965年7月动工,在时任湖南省委书记处书记、副省长华国锋的领导下,10万建设大军凭着“愚公有移山之志,我们有穿山之志”的豪情,仅用了10个月的时间,就胜利建成了总干渠和北干渠,并顺利通水灌溉。

至今,韶山灌区仍是湖南省最大的引水灌溉工程,为7个县(市、区)100万亩农田提供灌溉用水。

韶山灌区工程建设,得到党中央、国务院的关怀。毛泽东主席曾说:“要高产才算”。这句话至今仍镌刻在灌区大坝上。周恩来总理亲自听取韶山灌区修建情况汇报,拨款支持灌区建设。谭震林、陶铸、王首道等领导亲临工地考察。谭震林为“飞涟灌万顷”定名,陶铸、王首道分别题词“韶山灌区引水坝”、“三湘分流”,表达对韶山灌区的赞美。

温暖记忆

年轻姑娘三次推迟婚礼

图为灌区水利设施灌溉下的农田里,农作物生长茂盛。 本报记者 赵持 摄

讲述人:韶山灌区工程建设者 谭献德

1965年,我19岁,刚刚入团,组织上一声令下,卷起铺盖、拿起工具,直接奔赴韶山灌区工程建设工地。

建韶山灌区,是集中优势兵力打“歼灭战”。当时,10万建设大军从四面八方赶来,到处都是一片火热的施工场景。当时工地上传颂着很多动人的事迹,人们最津津乐道的,是湘乡一个叫戴中桂的年轻姑娘为了参加灌区建设,3次推迟了婚礼的故事。

1965年,18岁的戴中桂刚刚订婚,婚期定在当年10月31日。这个节骨眼上,修建韶山灌区的战斗打响了。戴中桂不顾家人反对,挑着行李就跟着队伍出发了。婚期临近,家里带口信要她回家准备结婚。戴中桂却不为所动,传信告诉家里,修好了渠道再结婚,第一次推迟了婚礼。第二年,灌区第二阶段工程结束后,不少民工回到了生产队,有人劝戴中桂回去早点完婚,她依然不肯,要坚持到最后通水,又两次推迟了婚礼。直到韶山灌区所有工程结束后,戴中桂才与未婚夫步入婚姻殿堂。戴中桂还在灌区工地入了党,被评为先进个人。

韶山灌区修建中,涌现出很多英雄人物、英雄事迹。射埠乡一个叫贺桂华的小伙子在工地上积极肯干,火线入党;皂林冲的民工不畏艰难,战胜60多次塌方,终于打通到宁乡的隧洞……这些事迹极大地激励了全体建设者,10个月就完成主体工程建设,堪称奇迹。

感悟力量

灌区精神代代传

本报记者 唐婷

韶山灌区之水,通过灌渠流向广袤大地,浇灌稻田、蔬果,奏响大地丰收的乐章。近半个世纪以来,其功绩与贡献,并没有因时间的流逝而淡化。

韶山灌区是上世纪激情燃烧岁月里10万建设大军自力更生、艰苦奋斗、战天斗地的产物,蕴含着丰富的时代精神。这种无私奉献、众志成城的时代精神,过去需要,现在需要,将来同样需要。

半个世纪里,韶山灌区孜孜不倦滋润灌溉了100万农田,也滋润灌溉了几代灌区人的心灵。无论是那排穿越风雨仍默默伫立的土砖屋,还是生命最后一刻仍坚守岗位的李建文,还是两代、三代扎根于此的灌区人,都体现了灌区精神,都承载了灌区之魂。

在他们身上,我们看到了灌区精神的代代传承。灌区的这份精神的力量,必将在新的时代更加璀璨夺目。

来源:湖南日报

作者:唐婷

编辑:王娉娉

时刻新闻

时刻新闻