新修的水泥路给毛垭村人带来了方便。

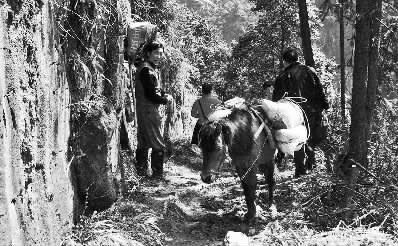

上世纪八九十年代的毛垭村,山路曲折难行,村民运输物资全靠骡马或者肩挑背扛。(资料照片)

文/本报记者 李勇 夏似飞 通讯员 谭小军

图/本报记者 唐俊(除资料图片外)

“大山直指天,小山一串串,岩壳怀黄土,房屋挂岩檐。”

这首民谣,在桑植县龙潭坪镇毛垭村传了100多年。

毛垭,湘鄂交界处的一个海拔1600多米的小山村。上世纪二三十年代,这个仅36户100多人的村庄,有30多人毅然参加贺龙领导的红军,在湘鄂西革命史中写下厚重的一页。

几十年过去,告别血与火的岁月,地处偏远山区的毛垭人把红军先辈无私奉献、艰苦奋斗的精神,刻成了建设与发展路上一个个深深的脚印,书写着从“一穷二白”到“电通路通财通”的新故事。

1、

跋山涉水,把电杆抬上海拔1600多米的大山,山村的夜空从此亮了

7月1日,我们从桑植县城出发,颠簸2小时山路,赶到了毛垭村。

村委会文书杨生前迎了出来。走进杨生前的家,堂屋里一台三门冰箱引起了我们的注意。“没有18年前全村人肩挑手提,毛垭人现在还在点煤油灯哟!”老杨憨厚一笑。

18年前的1996年冬天,毛垭村人听到一个喜讯:县里搞架电工程,毛垭要通电了!

那时候的毛垭还没有通公路,从龙潭坪镇到毛垭村有10几公里,往返一次需要8个多小时。路途全是高山、石壁、溪流、小道,空手爬山也十分吃力,更何况要把300多根、每根半吨重10多米长的水泥电杆抬进海拔1600多米的毛垭!

困难压不倒这群红军后代。村支两委依靠群众、发动群众,出外打工的年轻人赶回来了,各家各户的亲朋好友请过来了。电线杆从县城运抵龙潭坪后,毛垭人累计投入1万多个义务工,打响了一场抬杆上山的战斗。

山高路险。抬杆上山要过一道险关,就是沙龙潭。山路狭窄,电杆无法通过,只能走这个长10余米、水深近2米的水潭。

适逢隆冬,水寒刺骨。村里的10几名党员带头,一群水性好、身强力壮的毛垭青年,喝上一碗热辣辣的包谷烧酒,咬着牙跳下冰冷的潭水,一根一根地将水泥电杆运过水潭。

就这样,毛垭人硬是靠着肩挑手提,将这300多根水泥电杆从山外运到了毛垭。

1999年2月3日通电的那一天,村部广播响,鞭炮噼啪闹,山村的夜空从此亮了!

2、

举债修路,筚路蓝缕,峭壁上的山路终于通了

昔日的毛垭苦,苦在没有一条好路。靠骡马运输、靠肩挑手提,毛垭人过了一年又一年。

毛垭人渴望一条好路啊——

毛垭村谢家界组村民谢南阶,为了修好从谢家界组到毛垭村村部的1.5公里山路,整整修了五年。

2003年,时年62岁的谢南阶和老岳父从龙潭坪镇上买了25公斤酒、50公斤肥料回家。漫长的山路,他们从早上出门到半夜才回到家。这一趟,老岳父累得吐了血。

“我老了怎么办?我的子孙怎么办?”谢南阶一晚上没睡着。第二天,他买了钢钎、大锤、手锤、凿子,开始一个人上山修路。

谢南阶每天早出晚归,一个人凿啊凿。上坡路,他一锤一凿改出石阶;悬崖边的绝路,他一锤一凿改宽。寒来暑往,五度春秋,谢南阶就是靠着一锤一凿,修了1.5公里的山路。

有人给他算了笔账:修一米路要下4000锤,谢南阶修这1.5公里路,5年时间足足下了1200万锤!

毛垭人渴望一条好路啊——

为了修路,村支书杨生泽不惜举债筹资。

杨生泽也是红军后代。2007年,在镇里开小酒厂的杨生泽,承载着毛垭村200多名父老乡亲充满希冀的眼神,走马上任村支书,他办的第一件大事,就是号召大家继续修路。为了修路,杨生泽放下自己的生意,自己带头捐出6.8万元现金,还四处借贷3.8万元。

当时的张家界市有关负责同志被红军后代举债修路的事迹感动,现场解决了修路资金70万元。2010年,当偏僻的毛垭有了第一段硬化的水泥路,毛垭人的眼眶湿润了。

“我是党员,又是支书,为了群众有条好路,借点债又算什么?”谈及当初的举动,杨生泽说得很平淡。

3、

不等不靠,挖掘本地资源,漫山遍野的“金叶”让百姓生活变了

粽叶,又名箬竹叶,在毛垭村随处可见,但由于交通制约,一度养在深闺人未识。

水泥路修到了家门口,毛垭人开始想致富的“路”。 桑植县建设粽叶生产加工基地的消息传到毛垭,村支两委一班人嗅到了商机。

“致富要靠我们自己的双手,我们不能年年伸手向上面要扶持!”在县扶贫办的支持下,村支两委的发动下,毛垭人行动起来了。粽叶采摘季节,他们一大早就起床,热完菜饭,便拿着一条扁担,两根绳子,上山采摘粽叶。

大自然没有亏待这群勤劳的毛垭人。村民谢德林原来在浙江打工,路修通后,他回到家采摘粽叶。在粽叶采摘期的8个月时间里,每天采摘的粽叶收入有100元左右。

“旺季还不止这个收入。”村主任李立忠补充道:粽叶采摘旺季,上山劳作的村民每人每天可赚200元,光这一项,每户村民每年收入就达2万余元。漫山遍野的粽叶,变成了村民致富的“金叶”。

穿行在蜿蜒的水泥公路上,我们深切感受到,毛垭人的日子正在变——

以前村民摘的粽叶都是用骡马送下山,现在都是买家主动上门来收;85户村民,有30多台摩托车,2台小轿车;原来村里穷,姑娘小伙都是“内部消化”,这几年,外来的媳妇、上门的女婿,就有10多个……

电,改写了毛垭的历史;路,圆了毛垭人几百年的夙愿;漫山遍野的粽叶,将让红军后代的日子更加红火!

[NextPage]

实干引领发展

“我们的先辈跟着贺龙闹革命!”在毛垭村,这是很多村民跟外人交谈时很自豪的一件事。几十年来,毛垭村的红军后代们始终牢记红军精神,用实干引领发展。特别是本届村支两委不等不靠,带领村民建设特色烟叶基地,全村种植特色烟叶1000亩;利用八大公山数万亩原始森林,号召村民扩大养蜂规模,发展蜂蜜产业,力争全村年产天然蜂蜜1000公斤。金色的烟叶,黄色的蜂蜜,让红色的毛垭村离社会主义新农村越来越近。

背石运土5年造出9丘田

讲述人:桑植县毛垭村文家界组村民贺学元

我今年61岁,我的父亲叫贺文泽,当年也是跟着贺龙干革命。按辈分算,跟贺龙是没出五代的兄弟。

我们家住在文家界的半坡,这是个60度的斜坡,一年只能打800斤粮,一直不够吃。国家每年给我们家分配600斤返销粮。为了这600斤粮食,我们要走几十里山路。1996年冬天,我、爱人和11岁的大儿子背着粮食往家赶,一家人在一个岩洞里歇脚。儿子把粮食放在地上,突然对我说:“爸爸,我们能不能背斤谷种回家自己种?”

儿子这句话说出来,我和老婆都哭了。哭过后,我对儿子说:“好!我们不吃伸手饭,我们造田!”

在60度的斜坡上造田,说多难有多难。1997年春天,我、爱人和两个儿子,辛苦一个月,背了400方岩石,砌了2米高的墙坎,运了200方土。造田时,我们一天从早干到黑,吃的是包谷饭,可干得有劲。

第一年,我们一家造了两丘田,一丘0.25亩,一丘0.15亩。这年我们栽了秧,一年下来,收了300斤稻谷。第二年,我们一家又起早摸黑,造了一丘大田,有0.45亩。第三年、第四年、第五年……五年时间,我们背了2150方岩石,运了900多方土,造了9丘田,一年可以收2140斤稻谷。造田后,我们再也不要国家的救济粮、返销粮,再也不要下山背粮食了。

我们一家这样苦、这样累,为什么?我不愿意伸手向国家要饭吃,我要活出红军后代的尊严。

代代接力 奋斗不息

本报记者 李勇

几十年前,贺龙率领的红军来到毛垭村,唱响了一曲艰苦卓绝的红军战歌,也给毛垭村埋下了红色的种子。

几十年来,这颗红色的种子在毛垭村生根、发芽,让毛垭人磨炼出了天不怕、地不怕、敢于战天斗地的品格。

毛垭村民从没有忘记自己血脉里流淌的红军血液——

为了光明,他们跋山涉水,把300多根、每根半吨重10多米长的水泥电杆抬上山巅;为了给后人留下一条好路,他们一锤一凿在绝壁上凿出路来;为了过上好日子,他们靠着勤劳的双手采摘粽叶……一代又一代毛垭人,几十年不懈接力奋斗,在逆境中突围,在艰难中涅槃,一如他们的红军先辈!

“历尽天华成此景,人间万事出艰辛。”毛垭的故事告诉我们,艰苦奋斗是创业之基,也是兴业之本。在艰苦奋斗精神的感召下,毛垭已经创造了奇迹,毛垭还将创造更大的奇迹!

来源:湖南日报

作者:李勇 夏似飞

编辑:王娉娉

时刻新闻

时刻新闻