曾任宁乡知县的刘垂芳为官清廉,退休后打两份工养家

儿孙传承家风勤廉奉公

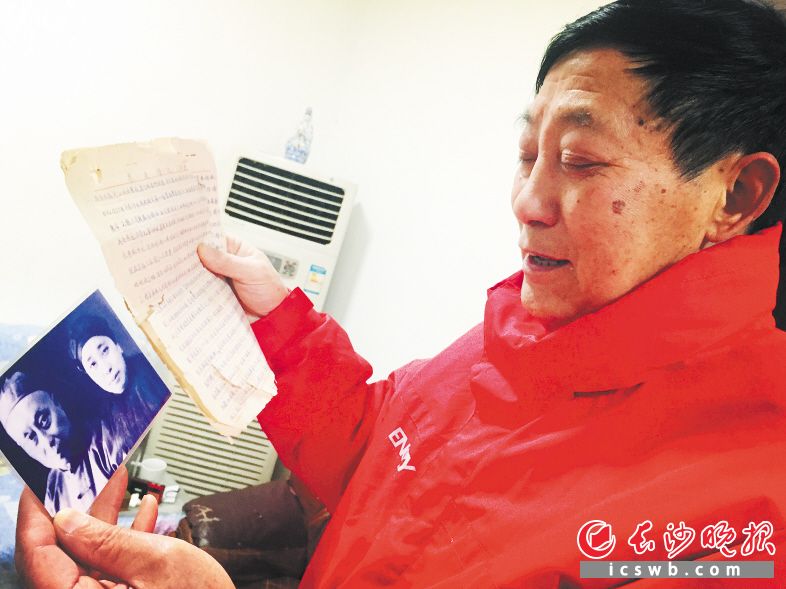

刘寿生老人给记者展示爷爷、奶奶的合影及家庭自传。长沙晚报记者 李卓 摄

家训:

“勤廉、奉公、敬业”

长沙晚报记者 李卓

“三年清知府,十万雪花银。”这句话道出晚清“小官大贪”的乱象。不过,晚清最后一任宁乡知县刘垂芳当了数年县太爷,又相继官居多地警察署长,竟“上无片瓦,下无寸土”。为了养家糊口,退休后他一人打两份工,成为当时污浊官场的一股清流。

“从爷爷到父亲再到我,勤廉、奉公、敬业这六字家训,从来不敢忘记!”昨日,刘垂芳的孙子、74岁的雨花区金地社区党委委员刘寿生老人,打开一份尘封61年的泛黄自传,跟记者讲述了晚清最后一任宁乡知县及后人勤廉奉公治家的故事。

退休后打两份工养家

“父亲为官清廉,以致卸任后毫无积蓄,上无片瓦、下无寸土……”在一份线订的残破手写自传里,刘寿生的父亲深情回忆了其父亲、清朝最后一任宁乡知县刘垂芳的事情。

刘垂芳1875年出生在江西南丰,父亲早逝,没有兄弟姐妹的他由母亲独自抚养长大。光绪年间开科取士,他考录为湖南候补知县。由于家贫,他连赴湖南上任的差旅费都没有,只得卖光祖传的薄田筹措盘缠,在长沙候缺了一年多,1908年分配至宁乡任知县。“好不容易熬个正七品的芝麻官,当时很多人官小却贪大,但我爷爷一直廉洁奉公。”1911年辛亥革命后,当了数年知县的刘垂芳依旧穷困潦倒,不仅没买房置地,卸任后竟连租房的钱都没有。自传记载:全家十余口寄居在叔伯兄弟在“水陆洲将军庙8号”租下的几间瓦屋里。

勤勉能干的刘垂芳在民国一直从事司法工作。1919年,体弱多病的刘垂芳退休回到长沙。

“从好县官当到好警察,爷爷一直清廉自守。”刘寿生说,爷爷退休后养家糊口居然要靠打两份工。好学的刘垂芳退休后钻研医术,白天行医看病,晚上研究药典,同时在长沙普济轮船公司担任文书工作,年过半百仍靠打工的薄薪养活全家十余口人,一直到1931年去世。

形神皆似爷爷“退而不休”发挥余热

在刘寿生珍藏的唯一一张爷爷的黑白照片中,头戴瓜皮小帽的刘垂芳浓眉大眼,目光如炬。“大家都说我长得像爷爷。”正如刘寿生所说,他和照片中的刘垂芳非常神似。

刘寿生告诉记者,爷爷敬业奉公的秉性,不差毫厘地传给了父亲刘恩元。刘恩元一生在轮渡公司工作,辛苦打扫一天船舱,所得不过5斤盐巴。抗战胜利后,回到长沙的刘寿生一家十姊妹,挤在坡子街路边井一处23平方米的破烂棚屋里。“站起来伸手可以摸到瓦。”然而,从这间破烂棚屋走出的十姊妹成家后,培养了16个共产党员,他们不管是在国企、政府机关工作还是自己创业,都像刘垂芳一样勤勉、廉洁、敬业。

“大伙都觉得,刘爹不仅长相像爷爷,敬业奉献、发挥余热等很多品质都像爷爷。”雨花区砂子塘街道工委副书记黄蔚告诉记者,刘寿生退休前是长沙内燃机配件总厂高管,一直勤廉奉公,两个儿女从厂里下岗后自食其力,现在事业生活都很美满。

值得一提的是,刘寿生也是“退而不休”:2001年从企业退休,2005年6月金地社区党委成立,经民主推选,刘寿生担任社区党委委员兼一支部书记、党小组长至今,一直致力于党员志愿服务,在文明创建、扶危济困、化解矛盾、和谐邻里关系等方面倾尽全力。

来源:长沙晚报网

作者:李卓

编辑:陈佳婕

时刻新闻

时刻新闻