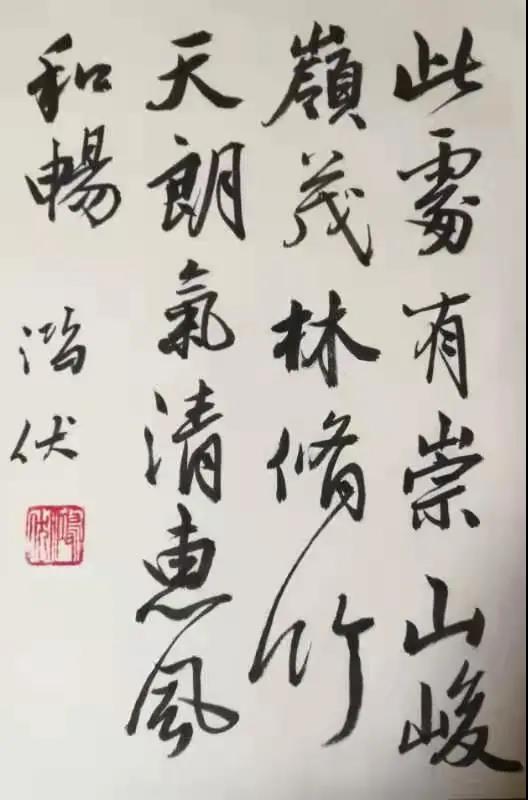

作者简介:

刘鸿伏|作家、诗人,收藏鉴赏家,书画家。已出版文学与文化文物专著34部。其代表作有《绝妙人生》《雅奏》《遥远的绝响》《时光里独行》《刘鸿伏说古砚》《父老乡亲哪里去了》《南荒记》等。

雁鸣洲

| 刘鸿伏

忽然就想去看芦花。

或许是因为秋风把院子里满树的银杏叶子全吹了下来,也或许是朋友送来了一篓肥蟹的缘故,没来由的,想要去看芦花。对老婆说了,她笑:“芦花有什么好看,一片白。而且天气又这么冷。”我望了窗外金黄的银杏叶子在空中飞,心说:南方有北方冷吗?北方正下着暴雪呢。南方没有雪可看,去看芦花多好!

正犹豫着去还是不去,刚巧就有一个画家朋友打电话来,说闲得无聊,想开车到郊外兜兜风,问我要不要同去。我立马就答应了,但提出必须是去西郊的雁鸣洲看芦花。朋友正愁找不到好去处,大喜,说:“十分钟后来你楼下。等着。”

一小时不到就远远望见了雁鸣洲。洲在流水中央,一桥横卧,连接起陆地与洲渚。雁鸣洲野性、深广,有些像红尘中的秘境,此时满洲芦花怒放,似白皑皑一个雪国,孤悬在明镜似的秋空与流水之间,大非人间模样。

画家说,唉,忘了带画夹,不可饶恕的错误!心里一高兴,什么都忘了。

我说:为什么要带画夹呢?写生固然重要,但真正的画家无非是写心中之景。这雁鸣洲上芦荡数十里,秋水芦花,只怕你那画笔画不出来呢。

画家问:你知道边寿民吗?一个画芦雁图画得最好的画家,他笔下的芦苇和大雁,跟真的一样,饶有情味,这里面靠的是写生的功夫。

我说,边寿民喜欢画芦雁图,这个我知道,但他的画,境界并不太高。若说历代画芦雁最好的,应该数八大山人。他的芦雁图,让人看了,会无端生出一种怆凉之感。画中芦苇多凌乱败落,而大雁都孤愤决绝,遗世独立,是画家内心世界的映照,所以有着震撼人心的力量。

画家一时沉默,车子开得飞快。许久才说:画家最看重的,是对事物的感受,画芦花,画大雁,都无非是借景写心吧。

闲聊之间,雁鸣洲到了,车子开过桥去,一下进入茫茫芦花深处,秋风起,满眼皆白。

从洲的西南角起,一道木板铺成的绕洲便道,宛转环复,不知其长。岩石凹凸处,小涧、深潭阻断处,木板路便成桥、成亭,无多装饰,野性、随意,却添了许多行走、瞻望的诗意与悠闲的情致。

除木板铺置的绕洲便道,洲上纵横穿插着无数青石路或沙砾路,都是斜仄有味地深入到每片林子或芦苇荡里去。你若在这些窄径小作停留,便有前不见出路也不知来路的迷惘。但你只管朝前走去。虽然你走在芦花与丛林野草之间绝不会让人看见你,但你也会常常有那种别有天地或豁然开朗的惊喜、惊讶。因为当你的人影淹没在茫茫草木中,而且心里生出一点孤寂与迷茫时,在抬头与低头的俯仰之际,忽然就出现一小片开阔地,那小片开阔地上面,长着一些苦笋和许多不知名的野花,蜜蜂和蝴蝶不知季节更替地一味的浪舞轻戏着,你的心情顿时大好,忘了刚才的迷失,也忘了心里那一丝惶恐不知所措。偶然撞见对面来人,都会侧一侧身子,微笑着打个招呼,然后各自消失在弥天的草木和芦花中去。如果有年轻女子经过,你会疑心是那种花妖树精变的,而自己似乎是走在蒲松龄的《聊斋》里面。

沿木板便道慢行,先是看到水边不成片的一大丛一大丛在风中摇曳生姿的芦花,在透亮的光影里显出毛茸茸的洁白的质感。一簇一簇的,散漫而奔放,没有一点约束和拘谨,想怎么开放就怎么开放。有的半露花蕙,欲开懒开,有的开得彻底,招摇骄傲,在风中摆弄出各种好看的姿势,任性而美丽。

当然,水边偃卧的老柳树下会系着那种桐油漆的小木船,带竹编的小篷,还有桨。你若有兴趣,可以解了缆索,将它划到几乎透明的流水上去,钓鱼也可,不钓鱼只看风景也可,但最好带上半壶老酒,还有一个能陪你喝酒的朋友。你喝着酒,看天看云看鸟,看人看芦花,便会感觉到那种潇洒出尘或放浪形骸的悠游自在,即使是再不浪漫的人,也会在心里生出许多遐想。而系缆的老柳下,凸出花丛和草丛的奇怪岩石,显见是经百年千年在浪里打刷过的,百孔千疮模样,正是浪里前身,此时天荒地老地弃置在荒渚上。你也千万莫要冷落了它,收拾了随带的某本喜欢的书,比方梭罗写的《瓦尔登湖》或者陶渊明的诗集,攀上那片巉然古岩,静静坐下,随手打开书的某一页,在雪白的芦花和碧青的柳叶下开读。一边读,一边听脚下水波的呢喃和芦苇深处野鸟的啼鸣,便读出与往常完全不一样的心情和书中的题外之意,心里的愉悦,也似怒放的芦花,在微凉的秋风中摇曳了。这时候,会有芦花落满你一身,你一头的青丝忽然会白了,这样多好,白得安详而充满诗意,仿佛人生的秋天蓦然提前就来了,梦境一样。

只在木板道上慢走徐行,左顾右盼,渐渐就走进芦荡深处,木板便道已不见了首尾,脚下飞落的芦花竟将木板便道完全覆盖了。一条长达数十里的木板路,说不见就不见了,它顽皮地藏身在雪一样的芦花里去,和看风景的人捉起了迷藏。脚踩在洁白、柔软的芦花上,象踏在白云朵上,人便有些恍惚起来,想:这世间真的有过这样的木板路么?是自己生出的幻觉吗?如果没有,刚才走过的和看见的,应该是真实存在的吧?眼前是茫茫的白,柔柔的白,虚渺的白。雪的白是寒冷的,可以捉摸的,芦花的白是飘忽的,温暖的。芦荡虽然一片无际涯的白,但长在土地里和沙洲上无边的芦杆,却纵横交错、密不透风地翠绿着,让人觉着生命真是一种很奇异的存在。

一直很奇怪芦荡里的芦苇为什么总是砍不完、淹不死、烧不尽,在水乡长大的画家告诉我:芦苇的根系特别发达,一根芦苇可以生发出一片芦苇,一片芦苇可以生发成一个苇荡。它们的根在地下交织成一张无与伦比的大网,在时光里、荒野中,生生不息。在早春,最先钻出地面的一定是芦芽,它们头上都顶着一个春天;而在秋季,最先白头的也是芦苇,它们很奇妙地遵循着自然法则。

看画家痴痴傻傻在芦花中忽远忽近地出没,弄得一身的白,便想:和画家结伴出行的好处是,他一边看景,一边想着画画,眼前之景和心中之景,合二为一,仿佛梦游似的。这个时候,你可以在尽情看花之余看他可爱和可笑之处。

芦苇深处隐约听见人语,便知道还有别的什么人也正悄然行走在这秋水芦花的微凉的风中。是风把隐秘的声音透过密密的苇丛送到耳中,好让你不会太寂寞。走在漫天芦花下,会不时看见苇丛中那些结得玲珑精致的鸟巢,都只有拳头大小,它们安详搭建在苇杆的腰部,离地面三、五尺,能防止水淹和蛇鼠的侵犯,搭窝的鸟儿一定很机警。偶尔也会发现那种很大的鸟巢,一般都在靠岩石和杂木的地方,这种巢多用枯芦杆和小树枝搭建,栖息在巢中的,该是野鸭或渡鸦那种较大型的鸟儿。

但在苇荡里却看不到大雁和它们的窝巢。雁鸣洲,曾经是各种雁鸟类的繁衍栖息地,每天有成千上万的大雁起落于芦丛与河面。于今,雁鸣洲却只落下一个空名,数十里野洲荒渚,竟不见大雁踪影。原因自然是人为的滥捕滥杀加上环境变得恶劣所致。当年这个荒洲上仅化工厂就开了十几家,把大雁的栖息地变成了污染源。事情过去了许多年,政府费了九牛二虎之力将雁鸣洲恢复了它原来的容貌,洲上的鸟类也日渐多起来,但大雁是有记忆的,它们也许不会再回到这片曾经的家园了吧,但世事难料,谁又能断定那些美丽且高傲的大鸟,忽然哪一天又会回到这个曾经让它们梦绕神牵的家园呢?

穿过苇荡便望见流水。这是一片浩渺的水域。秋风吹起水面的涟漪,一圈圈一轮轮荡向无垠,若一种宇宙的密语。远处三五个野钓的人,芥子似的,停住在透明的天空和透明的水波之间,看不清他们的眉眼,更看不见他们甩出去的渔线。他们看起来是虚无的,他们在虚无中钓着虚无,而世界,原本应该是一片无瑕的洁白。芦花、木板道、隐约的人语,还有苇丛的鸟巢,我或画家,却是这空明里真实不虚的存在。

走累了的时候,便安安静静地躺在柔软厚实如白云朵的芦花上。

画家很兴奋,他在构想一个“宏伟”的计划,说要邀几位画界好友,在这雁鸣洲的漫天洁白里搞一个写生派对,只带画夹和帐篷,还有酒。席天幕地,纵情高歌,纵情画画。他坚信自己能够画出一幅与八大山人、边寿民不同的芦雁图来。我躺在芦花里,看他手舞足蹈的样子,发现这位身形瘦长的画家,恍惚就是雁类的化身。我笑了:“你当然能画出和八大山人不一样的芦雁图来,因为你过得比他快活啊。八大山人,那是尘世上心最苦的人了。”

画家目光炯炯地看我,然后坐下来,将一片芦叶含在嘴里,竟信口吹出一片天籁。枕着芦花胜雪的洲渚,枕着一抹夕照中的流水,我惬意地想:要是变成一只大雁多好,我可以被朋友画到他的画幅里去!

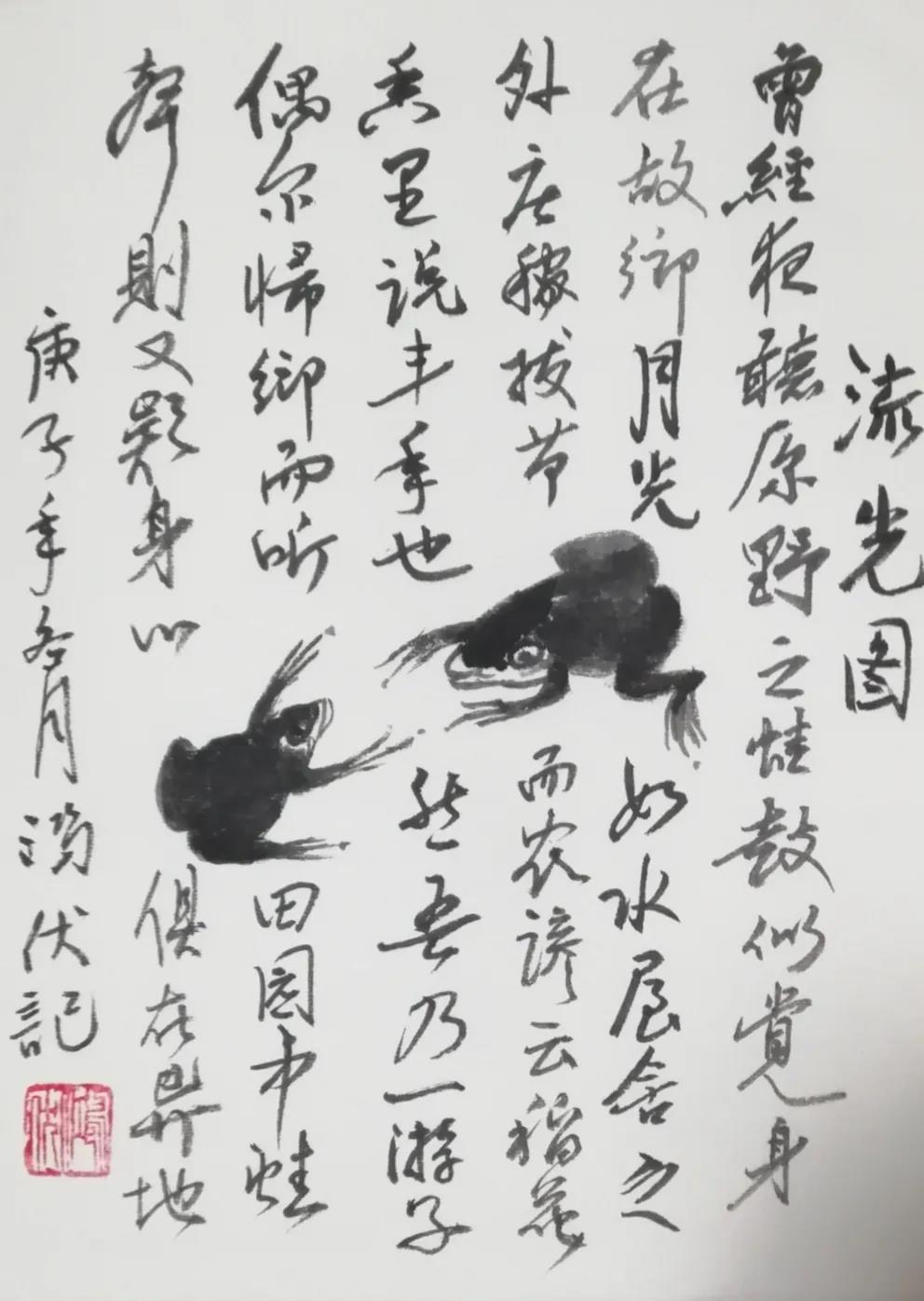

曹操的狡黠

| 刘鸿伏

无事时读点历史,可能比上网阅读要愉悦一些吧。历史有一种幽深境界,有一种智慧在里面。人近中年,便有点儿喜欢这种智慧的感觉了。因为偏爱魏晋时期的遗物,书架上摆着一、二个魏晋的蛙形水洗和小瓶、三足瓷砚之类,也就常拿这个时期的史籍翻一翻,考校是谈不上的,但感受或遐想一下历史烟霞深处的人与物,也是一种寂寞清静中的快乐了。

翻翻魏晋时的一些史籍,除了“竹林七贤”让我感到兴趣之外,曹操这个人总有些让我捉摸不透,他的行事是一个谜,他的一生也似一个谜。煮酒论英雄与横槊赋诗,活生生一个乱世枭雄的形象,但他的政治天赋也即权谋、他的吞吐四海之志与杀杨修的小心眼、他的慷慨悲凉的诗歌与国手级的棋术与琴艺、他的豪壮与狡黠、智慧与愚笨……凡此种种,都有令人不可思议的多面性,映照出遥远时代无法辩识的亦真亦幻令人心惊的影像。我对曹操死后的遭际一直都有些不平的感慨,以为刘备的一生行事非大丈夫做派,与曹操相比,无论气派、魅力与智慧,根本就不在同一个档次,后人对这两个人的评定完全是有失公允的。但曹操一生事功我并无兴趣,却偶然从《三国志·魏志·武帝纪》中翻到他的《终令》,也即现代人所说的“遗嘱”,从中终于发现了曹操为人的狡黠与诡异之处。在曹操的遗嘱中,对于自己死后的葬仪,表现出一种与前代及当时世人厚葬之风完全不同的做派。一是墓地要选“瘠薄之地”,不占良田;二是墓地须与公卿大臣列将有功者共用,不单独建陵园;三是平地深埋,“不封不树”,不造坟不树碑;四是死后不大办丧事,不厚葬,所谓“无藏金玉珍宝”。曹操一世之雄,在生时可以享有四海财富,而临终却自选薄葬,让人始料不及。

且不管他是否真正薄葬自己。据我的读书心得,曹操这么“广而告之”的目的是有其深层次原因的。首先,曹操曾为盗墓贼,这是袁绍讨伐曹操时陈琳所作檄文中说的:“梁孝王,先帝母弟,坟陵尊显,松柏桑梓,犹宜恭肃。操率将吏士,亲临发掘,破棺裸尸,至今圣朝流涕,士民伤怀。又署发丘中郎将、摸金校尉,所过毁突,无骸不露”。史料上记载曹操生前曾专门设立“发丘中郎将”与“摸金校尉”数十人,盗挖天下冢墓。历代王侯将相盗墓者不在少数,如西楚霸王项羽、汉代广川王刘去疾,但像曹操一样专门设置机构与官职来掘墓掏金的,却算得空前绝后。正是因为曹操生前曾干过盗墓勾当,以他多疑的性格,便用一份广而告之的《终令》来迷惑后人,标榜薄葬,无非防人盗其冢墓,怕死后不得安宁。这是曹操的狡黠之处。其实,标榜薄葬以求安卧地下永享太平的,也不仅曹操一人,如北魏征南将军张詹基,刻其碑曰:“白楸之棺,易朽之裳,铜铁不入,瓦器不藏。嗟矣后人,幸勿我伤”(《荆州记》)。当时之人莫不信以为真,天下冢墓盗尽,唯张墓无恙。到南朝元嘉六年,天下大乱,难民发张墓,见墓内“金银锡铜之器灿然毕备,有二朱漆棺椁,金钉如星”。一个谎话,终被揭穿。又如唐李世民自撰碑文说:“王者以天下为家,何必物在陵中,乃为己有。今因九嵕山为陵,不藏金玉、人马、器皿,皆用土木形具而已,庶几奸盗息心,存没无累。”这段标榜,更是一个大大的谎言,墓内“宏丽不异人间”便可证之。回到曹操《终令》上来,他给世人扯了一个弥天大谎,他的标榜,很有点“此地无银三百两”的味道。

曹操不仅想用薄葬的大谎欺瞒世人,以图地下太平,他还设置了七十二座疑冢,来防止后人盗墓。这从《舆繁备考》与《方舆纪要》中都可以查到,所谓“曹操殁后恐人发其冢,乃设疑冢七十二”。以假乱真,迷惑世人,这是曹操行事的诡秘之处。

考查史籍资料,未见有关曹操墓被盗的记录。曹操使出的障眼法,真的让他的躯壳连同一生功过与奇珍异宝,都从这个世界上神秘地消失了。世人永远也找不到他了,他的死与他的生一样,只是一个谜团,用狡诈与欺瞒编成的谜团。蒲松龄写了一篇《曹操冢》,说他埋在漳河的河底,这只不过是小说家的杜撰。

曹操的狡黠,其实也体出了一种大智慧,天下之墓十之八九皆被盗贼所毁,唯独此公能“独善其身”,也足见其心计深沉了。

来源:素笺如风

作者:刘鸿伏

编辑:姜珊

时刻新闻

时刻新闻