央广网长沙7月31日消息 长江江底,直径超16米的钢铁“巨龙”正以毫米级精度潜行掘进;万顷碧波之上,斥资数亿的“海上实验室”探向深海;宁乡基地内,全球最大的4000吨轮式起重机即将启程远航。

“惟创新者进,惟创新者强,惟创新者胜。”在长沙,一项项挑战工程极限、填补技术空白的硬核科技突破,正从图纸变为现实。这些“大国重器”的背后,是长沙以深厚产业根基和顶尖研发实力,在关键领域刻下的鲜明“长沙坐标”,为打造全球研发中心城市夯下最坚实的基座。

北斗领航:构建时空安全的“长沙方案”

在长沙北斗产业安全技术研究院的实验室里,一组组数据正实时刷新着导航增强系统的精度参数。作为长沙市政府批复成立的北斗领域协同创新平台,这里的研发团队面向低空经济和商业航天两大前沿领域,交出了令人瞩目的创新答卷。

长沙北斗产业安全技术研究院(央广网记者 黄珂岚 摄)

针对复杂地形与电磁干扰导致的导航难题,研究院推出转发式增强、类星增强等系列产品,构建起通信、导航与感知一体化解决方案,在国家某智慧铁路示范项目中实现了厘米级定位补充。更值得关注的是,其完成的北斗+5G-V2X室内外高精度定位实验,在卫星信号失效时仍能保持15厘米以内的车道级导航精度,为低空飞行器打造了“不迷路”的安全防线。

面对无人机黑飞隐患,研发团队研制的固定式防控设备与移动式防控系统,通过导航欺骗等技术构建起立体安全网,已为重要目标防御、物资押运等场景提供可靠保障。在商业航天领域,UTS9000卫星测控设备凭借“一站多星测控”核心技术,成为我国星网工程与商业卫星星座建设的关键支撑,其性能指标跃居国际领先。

“占地42亩的‘北斗足迹’总部基地已完成封顶,今年年底将投入运营。”长沙北斗产业安全技术研究院院长胡斌介绍,这座包含北斗平台、中试平台等四大功能区的创新综合体,将成为时空安全技术产业化的“加速器”,助力长沙形成北斗应用示范集聚区。

重工突围:起重机产业的“全球坐标”

在宁乡经开区三一起重机研发基地,研发团队正围绕电动化起重机进行技术迭代——这一领域是三一汽车起重机械有限公司(以下简称“三一重起”)近年的创新重点,也是其响应“全球化、数智化、低碳化”战略的核心布局。作为三一重工核心事业部,三一重起专注于轮式、履带、塔式起重机三大类产品,2024年实现总体销售超130亿元,其中海外销售占比突破60%,覆盖160多个国家和地区。

三一重起宁乡产业园(央广网发 三一汽车起重机械有限公司 供图)

“研发中心是创新的‘心脏’,我们在宁乡基地就有400余名研发工程师,硕士以上学历占比超60%。”三一集团总裁助理、三一重起轮式起重机研究院院长谢恩华介绍,团队每年将销售收入的5%~7%投入研发,累计申请国内外专利近3000项,获得国家级、省级奖项超40项,包括国家制造业单项冠军产品、中国机械工业科学技术奖等。

在产品创新上,电动化是突出亮点。自2015年研制出首台电动起重机样机后,三一重起持续迭代技术,2021年起电动化起重机市场销售量连续位居行业第一,相关产品已出口至欧洲等海外市场。研发中心构建了全链条创新体系:从概念设计到技术攻关,再到试制车间的样品验证,最后在全球最大的起重机试验场完成极限工况测试,“我们要确保每款产品符合标准后才推向市场,这一周期通常需要1至2年。”谢恩华说。

目前,研发中心正以“大型化、小型化”为趋势,一方面突破更大吨位装备技术,服务新能源建设;另一方面研发适应狭窄城区的小型智能起重机,实现无人化操作。2025年上半年,业绩达到预计增长目标,海外市场持续扩张,用创新实践诠释着“品质改变世界”的使命,为长沙全球研发中心城市建设注入工程机械领域的强劲动能。

绿色攻坚:深海深地的“能源革命”

“最早我们以水能源开发为主,但随着国内水资源开发逐步充分,我们判断未来能源开发的主战场一定在海上。”中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(以下简称“中南院”)副总工程师、科技信息部主任熊文清的判断,即将被海南万宁海域的实践印证。那里,中南院投资3亿元打造的“520号”科研试验平台即将从黄海转战南海,在75米深海开展勘察,为我国首个百万千瓦级漂浮式风电场提供核心数据。这艘2024年5月20日交付的“海上实验室”,因与中南院1949年同日成立而意义特殊,更承载着湖南企业向海洋进军的雄心。

“中南院520号”海上勘测试验科研平台(央广网发 中国电建中南勘测设计研究院 供图)

“湖南虽不临海,但湖南人有敢为人先的敏锐性。早在2006年,中南院就谋划海洋能源开发,这艘试验平台正是战略落地的关键。”熊文清坦言。依托它,中南院已构建深远海漂浮式风电一体化设计技术体系,推动海南万宁示范项目落地;更想联动湖南工程装备优势,“把陆上装备技术延伸到海上,让‘湖南智造’在深蓝发光。”

在清洁能源赛道,中南院的突破不止于海洋。它完成了全国25%的抽水蓄能规划设计,建成全球首个熔盐线性菲涅尔式光热电站;在岳阳龙泉山,国家首座300MW人工洞室压缩空气储能电站即将投建,其深地储电技术破解了新能源消纳难题。“我们正从水电专家转向‘两深一低’服务商——深海、深地、低空经济协同发力。”熊文清说,深地领域还布局了地下储油、储氢技术。

数字化转型同样彰显“湖南速度”。中南院10年前就布局数字化团队,如今自主研发的“DeepBIM”设计平台、“磐石”快开平台与北斗工业物联网平台,已成为工程数智化的坚实底座。其中,流域水电监测平台服务多个省部级部门,相关成果摘得世界人工智能大会SAIL奖,推动企业入选国家首批数字化转型试点。2024年,中南院170亿元营收中,60%来自新能源与数字业务,传统院所的创新蝶变清晰可见。

“湖南省快人一等的谋划能力,让我们的技术延伸成为可能。”熊文清认为,从陆上到海洋,从传统工程到数智融合,中南院的转型正是长沙建设全球研发中心城市的缩影——以战略眼光锚定前沿,用技术突破打开新局。

装备破冰:盾构机里的“长沙智慧”

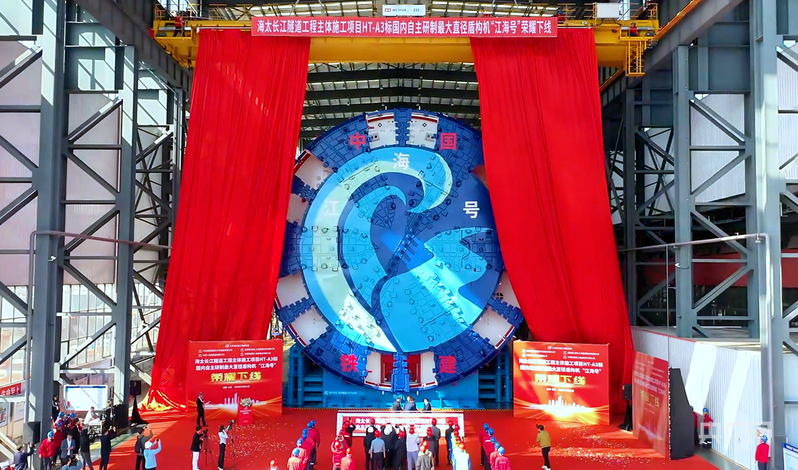

在南通海太长江隧道工程现场,铁建重工“江海号”盾构机正稳步推进。截至7月11日,这台我国自主研制的最大直径盾构机已掘进突破500环,累计进尺1000米,标志着世界最长公路水下盾构隧道施工取得阶段性进展。

2024年10月31日,超大直径盾构机“江海号”在长沙下线(央广网发 中国铁建重工集团股份有限公司 供图)

“‘江海号’是继‘京华号’之后,我国在16米级超大直径盾构机领域的又一突破。”铁建重工掘进机研究设计院工程师王朝辉介绍,研发团队针对刀盘刀具、主驱动、同步注浆等九大系统开展创新攻关:配置常压换刀功能的软土刀盘与耐磨切削刀具,可适应复杂地质;搭载的超前地质探测预报、刀具状态监测等智能化系统,实现各部件“可测、可视、可修、可换”;自主研发的第四代同步注双液浆技术,将隧道沉降控制在毫米级精度。

作为在长沙下线的“地下巨无霸”,“江海号”的诸多核心技术与创新设计离不开本地研发力量的支撑。王朝辉告诉记者:“刀盘等核心结构件几乎都由长沙及周边企业生产,湘潭、株洲的配套厂商与我们形成了紧密的产业链协同。”从技术研发到部件制造,长沙已构建起完整的盾构机创新生态。

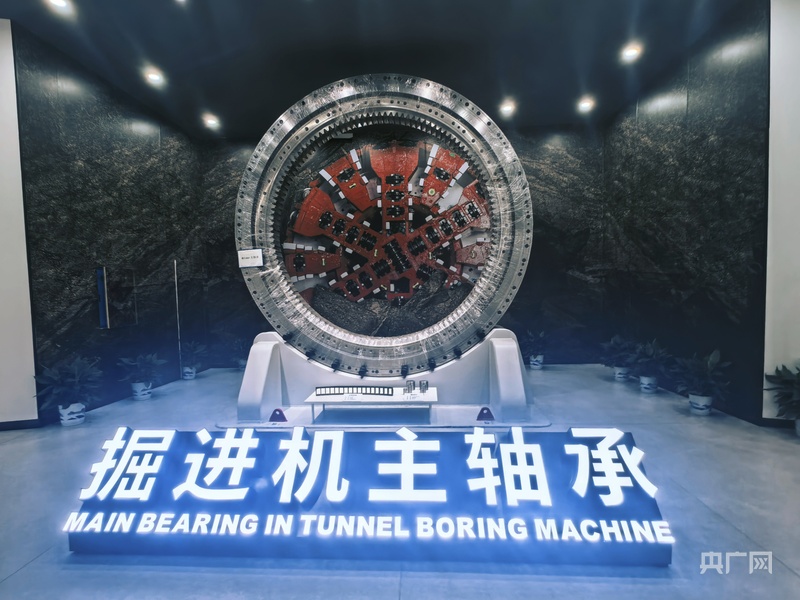

铁建重工掘进机主轴承(央广网记者 黄珂岚 摄)

“现在行业内一提及超大直径盾构机,客户首先想到的就是长沙铁建重工。”王朝辉说。目前,铁建重工已在新加坡、意大利设立分公司,通过技术演讲、本地化服务,将长沙研发的盾构机技术推向全球,成为国际基建领域的“中国名片”。

从北斗导航到工程机械,从深海风电到地下盾构,长沙以“硬核”科技突破诠释着高质量发展的内涵。随着更多研发平台建成、更多创新人才集聚,这座城市正加速形成“研发在长沙、成果惠全球”的创新格局,为建设社会主义现代化强国贡献中部力量。

来源:央广网

作者:王宇晨 黄珂岚

编辑:廖轩仪

时刻新闻

时刻新闻