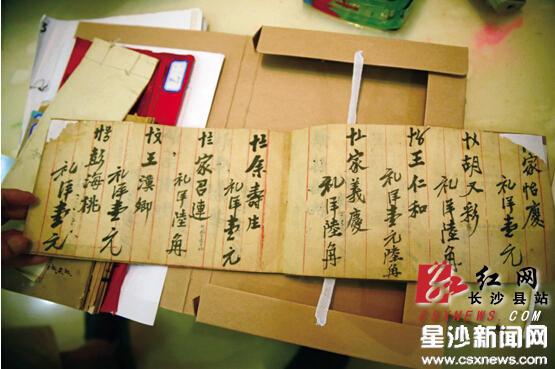

李学坤老人家中还保存着当时用来记录的礼金薄。康子弘 摄

红网长沙县站6月10日讯(星沙时报记者 熊文 实习生 崔月龙)家住星沙欣安小区77岁的李学坤老人有一笔谁都抢不走的财富,这笔财富已经积攒了50多年——那就是一本厚厚的、页脚都已发黄的家庭老账本。褪色的墨水印、工整的笔迹、贴得整整齐齐的陈年票据、事无巨细的收礼记录……所有的痕迹都在诉说着岁月的变迁。昨日正值国际档案日,记者在李学坤家中见到了这个记录了50年“礼”尚往来的老账本。家载吉祥,50年办了7次酒席

“刘佑亭,礼金壹圆;林合群,礼金壹圆……”扉页写着“家载吉祥”四个大字,一页页泛黄的账簿上,记者看到了李学坤办事时亲戚朋友“挂礼簿”时的数额,透过这些尘封已久的字迹见证了李学坤多年的经历。

1956年,李学坤和妻子王陶健喜结连理,细心的夫妻俩将前来道贺的客人名单和送礼情况记录下来,没想到这一记就是50多年:女儿满月、祖母去世、父亲寿礼……这些年里,李学坤一共办了7次席。

在老人的印象中,办事请客也就是在自家简简单单摆几桌吃吃饭,“都是自家做的菜,不求好只图个热闹。”

“扣肉菜最受欢迎。”李学坤笑说,解放后他在金井区东山乡工作,在当时坚持从简办事的社会背景下,身为基层干部的他自然知道以身作则的重要性。本来结婚时父母想好好操办,但是被李学坤坚决制止。整个宴席上出礼最多的是他的舅爷,礼金4元,但按当时的物价水平还不够买一担谷。而给得最少的是6毛钱,之所以是这个数,是因为刚好够买一斤肉。

除了出礼金,让妻子王陶健记忆深刻的是,大女儿满月时乡亲们一共送了700多枚鸡蛋和几十斤干菜。

礼金翻番,成了一些家庭负担

李学坤回忆,从改革开放后开始,“随礼”份额就变得越来越重。

“1987年父亲李仁恺寿礼,邻里最低出礼金5元,最高12元;1991年父亲去世,最低礼金成了6元,最高达20元钱。”在这本账簿上,记者发现短短数年间,礼金翻了倍。

“日子越过越好,但是攀比风越来越重。”李学坤认为,“礼”尚往来主要是尽心意,而现实中礼金“水涨船高”,这让他十分不理解,成为了有些家庭的沉重负担。

记者采访发现,现在红白喜事请客吃饭,礼金份子钱少则几百多则成千上万。家住星沙汽配城的叶女士告诉记者:“现在200块钱都拿不出手,一般是400元起价,直系亲属嫁娶更是2000元以上。”

“请客不是要讲排场、讲面子、讲身份,奢侈之风要不得。”在李学坤看来,请客自家做菜,亲戚邻里帮忙就行,可以节约不必要的花费,“这样也好让大家多一些亲近机会,交流感情。”

来源:红网

作者:熊文 崔月龙

编辑:王娉娉 实习编辑 邓瑶

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻