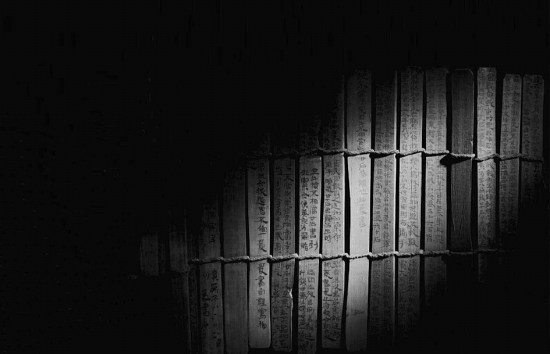

斑驳光影下的三国吴简。图/记者殷建军

三国演义中的故事,每个人都听过。而三国时期真实的长沙,却不是每个人都了解。

1996年10月,长沙走马楼的古井中出土了14万余枚三国吴简。这些吴长沙郡府、临湘县及临湘侯国的行政文书,深埋1800年,封存着当时的种种信息。

随着吴简上的“密码”逐渐解开,我们可以看到那些吴吏的生存状态。今天起,本报将推出走马楼吴简出土20周年系列报道。

潇湘晨报记者 赵晶 实习生 杨金平 长沙报道

在三国时期的吴国,对官吏的管理很严苛,盗官物米二石、盐一石就会被判处死刑。

今年是长沙走马楼吴简(简称“吴简”)出土20周年。10月3日,记者从长沙简牍博物馆了解到,吴简的揭剥、清洗、脱水、脱色、拍照、修复及入库工作均已完成。

我们可以从中一窥当时的政治生态。

刑罚严

贪污1700多公斤米,被判死刑

孙权嘉禾年间,孙吴对私吞官物的处罚非常严苛。据吴简辛丑科,“盗官物凡盐满一石、米二石、杂物直钱五千”,均会被判处死刑,而且妻子还会被没入官府为奴。

长沙郡临湘侯国的仓吏许迪贪污公粮案,被众多学者所关注。当时,临湘侯国曾经为审理此案,不仅组成了专案组,还专门建立了一个储存文书和有关簿籍的“档案库”。目前,发现的关于许迪案的竹简有500多枚。

学者们研究发现,许迪出身于一个世代耕种的家庭,有兄弟4人,他是家中的长子。经过多年打拼,担任了孙吴军事重镇陆口的仓吏。在今天看来,这也算得上是一个“高危岗位”,许迪没能抵挡住诱惑,监守自盗,贪污公粮112斛6斗8升(约1724公斤)。

贪污之事被举报后,他多次易供。但最后还是因为贪赃罪,被判死刑,而且还牵连到家人。当时他的老母已85岁高龄,二弟、三弟也已成家,各立门户,没有受到牵连。但他的妻子和幺弟,则作为“生口”被没入官府为奴。

长沙简牍博物馆副研究员杨芬介绍,与许迪案相比,“朱表割米自首案”是一件涉案金额更大,牵扯面更广的案件。

目前学者们对朱表案的观点不一。其中一种观点是,与许迪担任的仓吏不同,朱表是当时吴昌县县长。他所贪污的公粮数量是170斛,比许迪更多。而且此案很可能还涉及到多位官员,是合伙犯罪。

东窗事发后,朱表自首,“自请囚禁”。在初步审理中发现,朱表已将挪用的公粮亏空补上,希望能从轻发落。在相关文书中,还发现一封朱表儿子写给长沙郡太守的求情信,希望能保住父亲的命。杨芬认为,这是因为朱表具有一定社会地位,才有一些缓冲求情的余地。许迪也有家人,但在他的相关文书中,就没有此类发现。在当时社会,法律面前并不是人人平等。

后来不知何故,此案直接惊动了当时的最高统治者,孙权亲自下诏要求彻查此案。最后,朱表案“按事觉后自首科”结案。具体如何处罚,目前未见明确表述。

地位低

待遇难比官老爷,仅是官府依附民

官吏,“吏”字给人的感觉,总带有些“官方色彩”。在三国吴简中,学者们研究发现,这些“吏”似乎远远没有官老爷的待遇,与现在的公务员相比也要差得多。与其说是公务员,不如说他们是官府的依附民——不仅要干活,还得交税。事情没做到位,还要受到严厉的惩罚。

县吏、郡吏、州吏、军吏……这些吴简中曾记录的人群,通常被泛称为“诸吏”。

首都师范大学历史学院教授蒋福亚指出,诸吏或供官府各部门奔走驱使,或耕种限田,承受残酷的剥削。而且“吏”的服役期限极长,从15岁到69岁都是孙吴法定的服役年龄段。但在吴简中,发现有12岁就已是郡吏的例子,还有的81岁还在服役。

长沙简牍博物馆副研究员杨芬介绍,在吴简中多见诸吏遭受刑罚的记录。如“未毕三万……鞭杖乡吏五训各卅五”——三万块税款没有收上来,这位乡吏就惨遭鞭杖。

控制紧

专门制作簿书,防止诸吏叛逃

繁重的事役,导致诸吏叛逃时有发生。为了确保对这些劳动力的控制,孙吴经常对诸吏的叛走、疾病等情况进行调查和统计,并制作了专门的簿书。《隱核州、軍吏父兄子弟簿》就专门对诸吏的父兄子弟进行了统计。

“这是源自‘保质’的需要。”中国社会科学院历史研究所副研究员凌文超说,一方面可以防止叛逃;另一方面,这些男性家属也成为官府获取更多役力的后备军。

凌文超发现,除非他们“细小”、“老钝”及疾病而不必服役,当他们年过15岁,就要为官府所役使。有的家中甚至空户从役,无人耕种,而田租却要照交。

错漏多

账簿错误百出,诸吏暗动手脚?

在严苛的剥削之下,诸吏们是否也在想点办法,谋求一点“生机”和“实惠”?

在吴简中,《嘉禾吏民田家莂》(简称“田家莂”)是一种详细记载孙吴时期长沙郡临湘县土地租赁的数量及向官府交纳钱粮、布匹等赋税数额的“账簿”。

值得玩味的是,学者们发现该“账簿”中有大量的错误。如土地亩数错误,收钱数额错误,收布、收米的单位错误等。

田家莂中,记录了普通田家、诸吏、诸卒、士和复民的交纳租税的记录。

中国社会科学院历史研究所博士后苏俊林说,士和复民是受国家政策优待的对象。诸吏、诸卒租税交纳标准与普通田家没有差别。但诸吏、诸卒比普通田家的出错率更高。出错有多收,也有少收。但就诸吏、诸卒而言,少收的更多。相比之下,普通田家更容易多收租税。

田地测量、户口登记等日常行政事务,一般由郡县乡里各级吏员办理。这种对诸吏有利的“错误倾向”,是否代表着,在“账簿”的种种错误中,隐藏着他们通过舞弊造假获得的利益?

来源:红网

作者:赵晶

编辑:王娉娉

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻