红网吉首10月15日讯(时刻新闻记者 肖懿 王敏)鼓,不仅仅是一种乐器,同时也是一种文化象征。对鼓的敲击,也不仅仅是一种娱乐表演,同时也可能是对神灵的呼唤。

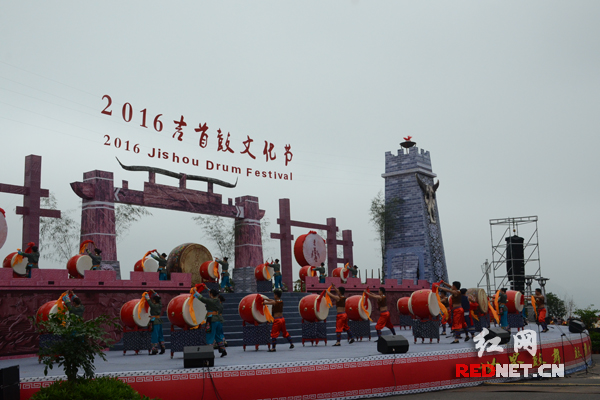

今天,湘西矮寨大桥茶峒岸,鼓声震天,响彻云霄。2016吉首鼓文化节在此拉开大幕,来自国内外的多支鼓队聚集交流展演,将世界鼓文化诠释的淋漓尽致。

西安鼓乐《何家营鼓乐》。

西安鼓乐,也称长安古乐。是流传在西安(古长安)及周边地区汉族民间大型鼓乐,起源于隋唐,是迄今为止在中国境内发现并保存最完整的大型民间乐种之一,被国际音乐界和史学界誉为“中国古代音乐活化石”。何家营鼓乐是西安鼓乐的一支,所使用的乐谱,依然是古代的半字谱,全系手抄。2006年5月20日,列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2011年1月14日,被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

云南双江《蜂桶鼓舞》。

布朗族《蜂桶鼓舞》(布朗语意为“克广”),因形似蜂桶而得名,起源于布朗族创世传说和祭祀活动,是双江布朗人的独门绝活,是布朗人心目中的通神之物,充满了神秘的传奇色彩。2009年被列入国家级非物质文化遗产名录。

台湾《战鼓和电音三太子》。

电音三太子是台湾以《封神榜》哪吒(三太子)的神话故事兴起的一种表演形式,以传统锣鼓为背景音乐,加入流行动感音乐,三太子图腾,成为台湾最流行的表演形式。2010年8月27日,参加上海世博会表演;2011年7月12日在北京人民大会堂,时任中共中央总书记的胡锦涛同志与“电音三太子”的扮演者相互击掌,称赞他们的表演很有特色。

湖南湘西《苗族鼓舞》。

湘西苗族鼓舞历史悠久,成为苗族人民最喜爱的舞蹈艺术形式,是湘西苗族的圣物。种类多达数十种,常见的有花鼓舞、猴儿鼓舞、女子单人鼓舞、男子单人鼓舞、团圆鼓舞等。苗族鼓舞的表演蕴含了苗族人民的虔诚信仰和勇于创造、顽强拼搏的民族精神。2006年,被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

浙江舟山锣鼓《沸腾的渔港》。

舟山锣鼓明清时期就广为流传。相传起源于航海,船靠码头招徕客人,航行时助兴解寂,遇雾时传递信息。后用于婚嫁喜庆、祝寿做生、新船下海、乔迁新居、开张营业等。1949年,正式定名为“舟山锣鼓”1957年,荣获莫斯科世界青年联欢节金奖。《沸腾的渔港》先后荣获全国锣鼓邀请赛金奖,全国第七届艺术节金奖,2006年,列入第一批国家非物质文化遗产名录。

俄罗斯《玲鼓舞》。

(喀秋莎)歌舞团创作和演出了大量的俄罗斯优秀的歌曲,赢得了世界各国观众的喜爱。(喀秋莎)歌舞团已经走过20年的辉煌历程,发展成为今天近200人的知名艺术团体,从只演唱卫国战争时期歌曲到囊括世界各国经典歌曲,足迹走遍了世界,给观众带来了巨大的艺术享受。《玲鼓舞》是俄罗斯的一种鼓舞形式,以诙谐、活泼、欢快的特征,充满了俄罗斯特有的民族气质。

河北正定《常山战鼓》。

常山战鼓是正定民间艺术的优秀代表,早在战国时期已具雏形,因正定历史上是常山郡(三国名将赵子龙的故里)所在地,故而得名。套路多样,曲牌繁多,其表演雄伟威武,气势滂沱,鼓点紧凑,变化辅助有致,声响高亢激昂,特色鲜明又具有较高的娱乐、审美价值。2008年6月列入国家第二批非物质文化遗产名录。

歌曲《相聚鼓乡——吉首鼓文化节节歌》。

歌伴舞《谷韵吉首等你来》。

苗家阿婆看得津津有味,神情专注。

来源:红网

作者:肖懿 王敏

编辑:胡冲

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻