编者按:从一万余年前的道县玉蟾岩稻作遗址,到八千余年前的澧县城头山稻作遗址,再到迄今已有两千余年历史的新化紫鹊界梯田……

在新石器时代高庙遗址的对岸,就是袁隆平在安江农校的第一块试验田;从安江农校到袁隆平在隆回县的高产试验田,年年产量破纪录……

从最初的刀耕火种,到如今的精耕细耘,一代又一代的湖南农民以土地为图腾,敬畏天地,守护家园,面朝黄土背朝天,用勤劳和智慧书写了“湖广熟天下足”的壮阔历史。

一万年太久!但即使历经万年,那些稻田依然还是稻田。

谨此致敬那些坚守、传承了千万年的古老稻田,以及稻田上辛勤劳作的人们!

玉蟾岩边,万年不变的稻田。蒋克青 蒋晓国 摄影

湖南道县玉蟾岩发现了距今1.2万-1.4万年的古稻谷,人类自此从渔猎时代走向农耕时代。穿梭万年,在这个稻种萌发的地方,至今仍然是稻田。

农人们忙碌的身影与静止的古人劳作雕像,意喻中国农耕文明延绵不绝。

六千多年前的稻作城居遗址。

六千多年前的稻作城居遗址旁,人们迎着太阳收割稻谷,日出而作,日落而息,正如先祖的样子;而脚下的土地,经历数千年的风风雨雨,至今仍然是稻田。

老人忙碌的背影,似乎诉说着先辈们的往事。

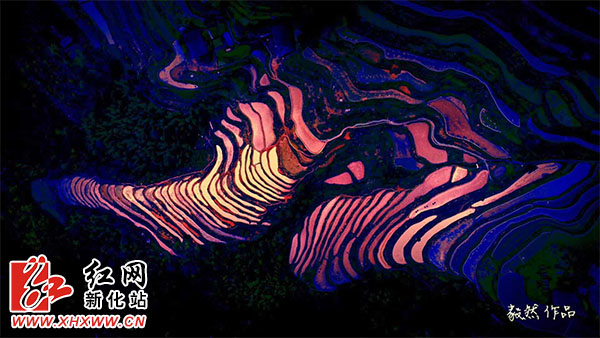

晚霞中的紫鹊界梯田,似历史的“长河”,记录着亘古至今的稻田文化。

紫鹊界梯田起源于先秦,盛于宋明,是南方稻作文化和苗瑶山地渔猎文化交融糅合的历史遗存。虽然经历千年的风风雨雨,但在如今的紫鹊界梯田,景况依旧。

石器时代高庙遗址的对岸,就是袁隆平在安江农校的第一块稻田。周宪良 摄影

安江农校的稻田。 周宪良 摄影

上世纪70年代,以袁隆平院士为代表的农科专家冲破经典遗传学理论的束缚,在洪江市安江农校发明了杂交水稻,而一河之隔新石器时代高庙遗址旁的古稻田,穿梭千年,至今仍然是稻田。

隆回县羊古坳村民抢在“山竹”来临之前抢收水稻。在没有气象预警的古代,先辈们又是怎么应对恶劣天气的呢? 杨贵新 摄影

薪火的传承,不变的稻田与农耕精神。(资料图)

古有神农制耒耜,种五谷;而今在隆回试验田,超级稻年年刷新产量。在湖南农民用勤劳和智慧书写“湖广熟天下足”的壮阔历史时,不变的是创新,变的是一代代人薪火传承。

红网时刻记者 陈纲 王津 整理报道

来源:红网

编辑:王津

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻