3月1日出版的第5期《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《坚定不移走中国特色社会主义法治道路,为全面建设社会主义现代化国家提供有力法治保障》。

作为中共中央机关刊,习近平总书记在《求是》杂志刊发文章已成惯例,这些文章往往涉及重大理论与实践问题,是我们学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想的重要文献,也是党的创新理论的最新成果。

此次发表的习近平总书记文章,实际上是2020年11月16日,他出席中央全面依法治国工作会议上发表的重要讲话的主要部分,此次是首次公开发表。

▲2020年11月16日至17日,中央全面依法治国工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。新华社记者 庞兴雷/摄

大家知道,这次会议最重要的成果是明确了习近平法治思想在全面依法治国工作中的指导地位,这在中国特色社会主义法治建设进程中具有重大政治意义、理论意义、实践意义。因此,这篇文章堪称纲领性文献,极为重要,必须认真学习、深入领会、忠诚践行。

在这篇文章中,习近平总书记用“十一个坚持”系统阐述了新时代推进全面依法治国的重要思想和战略部署,这无疑是习近平法治思想的核心。坚持党对全面依法治国的领导;坚持以人民为中心;坚持中国特色社会主义法治道路;坚持依宪治国、依宪执政;坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化;坚持建设中国特色社会主义法治体系;坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会一体建设;坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法;坚持统筹推进国内法治和涉外法治;坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍;坚持抓住领导干部这个“关键少数”。这“十一个坚持”逻辑严密、系统完备、环环相扣。

观潮君注意到,以这“十一个坚持”为总揽,习近平总书记纲举目张地深刻回答了诸多法治中的热点问题和敏感问题,令人醍醐灌顶、豁然开朗。下面,观潮君给大家划下重点。

“党大还是法大”是一个政治陷阱,是一个伪命题

党的领导是推进社会主义各项事业的根本保证,全面依法治国自然也不例外。因此,“十一个坚持”的第一条就是坚持党对全面依法治国的领导。习近平总书记特别强调:全面依法治国决不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导。

由于我们的法治进程都是在党的领导下推动的,所以近些年,在党和法的关系上出现了一些杂音噪音,甚至对“党大还是法大”进行妄议妄评,导致一些西方国家的敌对势力借机进行攻击诋毁。因此,这是一个大是大非的政治问题。

对此,习近平总书记其实在多个场合对这个问题进行了深刻阐述,这篇文章他再次重申:“‘党大还是法大’是一个政治陷阱,是一个伪命题;对这个问题,我们不能含糊其辞、语焉不详,要明确予以回答。”理由是:“我国法律充分体现了党和人民意志,我们党依法办事,这个关系是相互统一的关系。全党同志必须牢记,党的领导是我国社会主义法治之魂,是我国法治同西方资本主义国家法治最大的区别。”

▲2018年3月17日,十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。这是习近平进行宪法宣誓。新华社记者 鞠鹏/摄

这段话可以说一锤定音,为我们廓清了谬误,理清了是非。

习近平总书记还特别强调指出:“当然,我们说不存在‘党大还是法大’的问题,是把党作为一个执政整体、就党的执政地位和领导地位而言的,具体到每个党政组织、每个领导干部,就必须服从和遵守宪法法律。有些事情要提交党委把握,但这种把握不是私情插手,不是包庇性的干预,而是一种政治性、程序性、职责性的把握。这个界线一定要划分清楚。”

这就彻底解释清了党与法的逻辑关系,彻底讲清了我国法治同西方资本主义国家法治最大的区别。同时意味着,坚持党的领导,不是抽象的,必须具体体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法上,这就堵住了一些领导干部想要干预司法的门。这些年我们见证的“打伞破网”行动无疑就是最好的例证。

由此,我们无需在“党大还是法大”这样的政治陷阱里踟蹰徘徊,更不能否定党在推进社会主义法治进程中的核心作用。这是我们必须要做到的政治自信和制度自信。

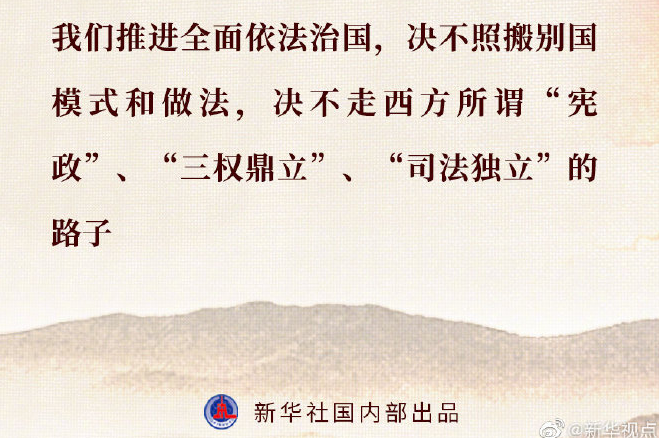

决不走西方所谓“宪政”“三权鼎立”“司法独立”的路子

习近平总书记的这篇文章,标题前半部分是坚定不移走中国特色社会主义法治道路,这也是“十一个坚持”中的一部分。这个话题,习近平总书记早在2014年10月23日党的十八届四中全会第二次全体会议上的讲话中就专门论述过。中国特色社会主义法治道路是一个管总的东西,全面推进依法治国,必须走对路。如果路走错了,南辕北辙了,那再提什么要求和举措也都没有意义了。

道路问题不能含糊,必须向全社会释放正确而又明确的信号。习近平总书记的这篇文章从两个方面阐明了这个问题。

一方面,自古以来,我国形成了世界法制史上独树一帜的中华法系,积淀了深厚的法律文化,其中有很多优秀的思想和理念值得我们传承,我们无需“抛弃自家无尽藏,沿门托钵效贫儿”。

另一方面,近代以后,在一些西方国家制度输出的过程中,多少国家因为“美式民主”的植入而灾难深重、万劫难复!在我国,也曾有不少人试图照搬西方法治模式,但最终都归于失败,留下的是一些仍然没有看清所谓西方民主法治的迷途者,无论他们的出发点是好是坏,总归是没有廓清认识的迷雾。

为此,习近平总书记铿锵有力地指出:“我们推进全面依法治国,决不照搬别国模式和做法,决不走西方所谓‘宪政’‘三权鼎立’‘司法独立’的路子。”

在坚持依宪治国、依宪执政这一小节中,他强调:“我们讲依宪治国、依宪执政,同西方所谓‘宪政’有着本质区别,不能把二者混为一谈。坚持依宪治国、依宪执政,就包括坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇,坚持宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇。”

这样讲并不意味着我们是关起门来搞法治,弃人类的优秀文明于不顾。在这个问题上,习近平总书记以前早就讲过:学习借鉴不等于是简单的拿来主义,必须坚持以我为主、为我所用,认真鉴别、合理吸收,不能搞“全盘西化”,不能搞“全面移植”,不能照搬照抄。

这其实讲了一个朴素的道理,不管干什么事,都要首先考虑国情,所谓“为国也,观俗立法则治,察国事本则宜。不观时俗,不察国本,则其法立而民乱,事剧而功寡。”

能用三五条解决问题就不要搞“鸿篇巨制”

观潮君注意到,习近平总书记对法治建设中存在的问题洞若观火,提出的问题很尖锐,解决的办法也极具现实针对性、适用性和可操作性。比如,2015年《立法法》修改,赋予设区的市地方立法权,但有的地方存在违背上位法规定、立法“放水”等问题,影响很不好。

因此,习近平总书记掷地有声地指出:“要加强宪法实施和监督,推进合宪性审查工作,对一切违反宪法法律的法规、规范性文件必须坚决予以纠正和撤销。同时,地方立法要有地方特色,需要几条就定几条,能用三五条解决问题就不要搞‘鸿篇巨制’,关键是吃透党中央精神,从地方实际出发,解决突出问题。”

这透露了两个重要信息:一是地方立法不能违反宪法法律,这是再次强调宪法是国家的根本法,具有最高的法律效力,立法要维护宪法和法律的权威;二是立法要实事求是,不搞花架子,有理不在喊声高,有用不在篇幅长,这实质是为立法减负,进而建设中国特色社会主义法治体系,在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。

▲2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决《中华人民共和国民法典(草案)》。新华社记者 丁海涛 摄

对此问题,习近平总书记在文章后面也提及了:“民法典为其他领域立法法典化提供了很好的范例,要总结编纂民法典的经验,适时推动条件成熟的立法领域法典编纂工作。要研究丰富立法形式,可以搞一些‘大块头’,也要搞一些‘小快灵’,增强立法的针对性、适用性、可操作性。”

最后,观潮君想说的是,习近平总书记的这篇文章高屋建瓴、视野宏阔、内涵丰富、思想深刻,体现了深远的战略思维、鲜明的政治导向、强烈的历史担当、真挚的为民情怀,观潮君在此抛砖引玉,若想让思想“解渴”,还需静心学原文、悟原理。

来源:观潮的螃蟹

作者:观潮君

编辑:刘经纶

时刻新闻

时刻新闻