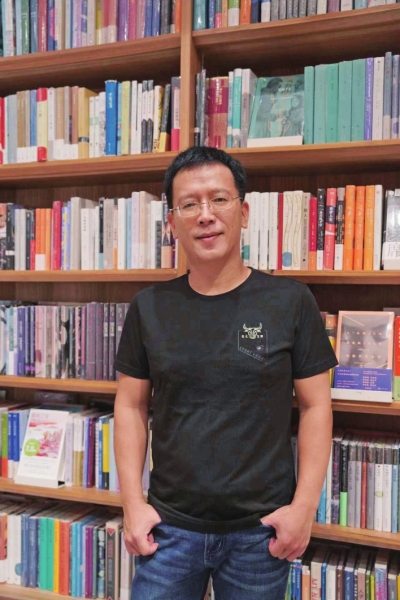

很多人是在纸媒鼎盛时期看到的刘原。在过去20多年里,提到刘原,许多读者的第一反应就是特别痞,啥事都能扯到下三路去。

初见时,读者见到的是顽劣嬉皮的刘原,而如今,读者见到的是面容平静、勘破世事的刘原。

“这么说吧,以前我是花和尚,酒肉穿肠过;现在是老方丈,老衲向你们展示一下什么叫回头是岸。”刘原开玩笑说。

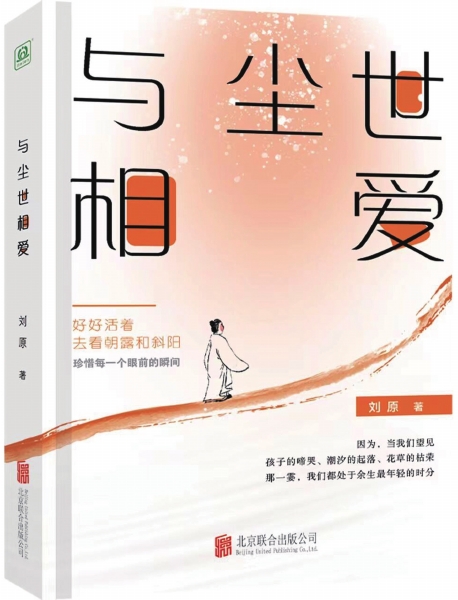

其实,刘原既不是花和尚,也不是老方丈。从流亡三部曲到新书《与尘世相爱》,刘原还是骨子里的那个刘原。

时光之锤重击,刘原不再狂狷浪荡

八九年前,刘原在他的大多数读者眼里,还是那个说黄段子如拾草芥的刘原时,我即见过他在众人前未展现出来的那一面。

彼时,他还没离开他深爱的新闻行业。某一日,韶山南路,那条两旁植着香樟的斜坡路上,往坡下走的我注意到迎面而来的那个中年人,他头上的灰白头发占比不多但已足够引人注目。由他的头发,我注意到了他的脸,并认出了他。

那似乎是一个雨后的下午,或即将下雨,他似乎在想着什么,又似乎什么都没想。但,肯定的是,彼时的他似乎沉浸在一本正经的慈悲中,以至于对面有人走来他也没注意到。彼时,我不知道他是不是愿意让人看到他呈现出来的这种样子,所以,我没和他打招呼。很快,我们擦肩而过。

作为喜欢他文字的读者,我没后悔过那次没和他打招呼。甚至,相当长的时间里,当我和朋友们聊起著名的原叔刘原,我多了份骄傲——看看,我见过不一样的刘原。当然,我并没有把我的骄傲表现出来过。

我没想过我的这份骄傲有朝一日会不存在——我作为路人不意瞥见的那个刘原,他在新书《与尘世相爱》的自序中,毫不留情地自我曝光了。

“你们都曾见过狂狷浪荡的我,说黄段子如拾草芥的我,那么,且看一看面容慈悲、在暮光里寂静一笑的刘原,被时光之锤重击之下,变成了什么容颜。”

刘原自序中的这一段,对喜欢他、尊称他为原叔的读者来说,无疑是堪比时光之锤的重锤。虽然原叔不频繁说黄段子已久,但借着原叔的黄段子让岁月轻飘飘流过的读者,还希望他们读到的原叔是往日那个举重若轻的流氓原,能继续引领着他们偶尔狂狷浪荡一下,毕竟,比浪得深刻和骚得深沉,除了原叔再无他人。不过,岁月终不是轻飘飘流过。8月13日下午在德思勤24小时书店的分享会上,站起来向他提问或表白的读者,容颜都有往哀愁和寂寥里改变的趋势,更何况养着流氓兔又养着流氓猴的原叔?

江河入夜,山岚过耳,时光谋杀了我们熟悉且我们希望永远是少年的那个刘原,而把这个感怀于孩子啼哭、潮汐起落、花草枯荣的刘原带到了我们眼前。

这样的刘原,大家其实也熟悉,也喜欢,也习惯,只是大家不忍面对那个长时间假装狂狷浪荡的人转身离开并且走远。

在新书中,刘原“说城”“谈吃”“念人”

10多年前,刘原的《流亡三部曲》是在解放西路的魅力四射签售的。这怕是前不见古人,后也很难见来者的壮举。那三部曲,没有一部是写在长沙的,当时,他到长沙才扎稳脚跟不久,大家也还不知道他会变成一个长沙人,不过,这并不影响签售的那夜,长沙给他的美女如云。

这样的骚操作,独属于刘原和长沙。入湘之前,一位著名作家曾担忧地告诫他:“湖南人骁勇好斗,你此番前去,只怕容易被欺负。”后来,大家都看到了,事实奔着这位作家相反的方向发展,刘原也因此在长沙长住了下来,并在长沙完成了他的升级和转型。

《与尘世相爱》便是刘原集中写于长沙的转型之作。他爱长沙的月亮,爱厦门的海岸,他爱每座城市特有的风情;他爱下厨,对尝试黑暗料理抱有好奇,爱了解吃食背后的故事缘由;他爱他的老友家人,爱与他们的回忆过往。这便有了新书中的“说城”“谈吃”“念人”三个主题。

“说城”中,篇幅最长的,自然是长沙。由迁客骚人摇身变为两个长沙伢子的父亲,刘原笔下的长沙,自然少不了美女和臭豆腐,少不了文和友与茶颜悦色,但让每个长沙人看了会心头一暖的,是他对长沙看似漫不经心的评议:“岳麓山的晚枫,橘子洲的江风,靖港的青石古巷,巴溪洲的赛雪芦苇,都载在朝北的船帆里,奔流而去。至于杜甫江阁、贾谊故居、辛追遗骸、岳麓几百辛亥忠骨,那全是湘江里的时光倒影。”就像他当年讲黄段子一样,寥寥几句,却又让人念念不忘。

刘原谈吃,说他在湘西苗寨吃过一种油炸的桃花虫,卖虫的娭毑告诉他吃了会走桃花运,结果晚上他在宾馆等到半夜,门铃和电话都没等到。当然,这是玩笑。在《男人油腻,是因为他们穿着围裙》中,刘原展示了他作为家庭煮男的一面,除了大量美食菜谱外,他还对男人的油腻作了新的解释。而在随后的介绍黑暗料理的文章中,他声称挑战完那些食物的人这辈子都不会出轨。读至此处,男读者想必找到了证明自己忠诚的办法,而女读者想必也会计上心头。

虽然有“念人”这一专门篇章,实际上书中的其他文章,也都有念人,不同的是,这篇章中的文章,更能看见刘原的情义。写他母亲的那篇,写到殡仪馆的工作人员问他自备悼词还是用他们的通用版,他木然且无力地说“就用你们的模板吧”,读者读到此处,多半会怆然,而我作为潇湘晨报曾经的专栏编辑,读到此处更是差点涕下——彼时,他还未来长沙,填写稿费单时,他给我发过来的相关收款信息,是他母亲的。

心底的凌厉与眉目间的悲凉仍在

纸媒鼎盛时代,有读者封刘原为“黄叔”,有读者封刘原为“黄帝”,很少有读者抵挡得住他的“黄威”,只要和他的专栏文字有过一次亲密接触,就会翘首以盼,等着他的投喂。

至于为什么要涉黄,刘原早就给出过自己的说法:“性不是我笔下的主旨,它只是对焦虑、空茫和重荷的一种消解,我一直把自己与那些以肉身写作的作家严格区分开来,追求乐而不淫,淫而不荡,哪怕淫荡也要含蓄的淫荡、老少咸宜的淫荡。”事实上,刘原的笔触更多关注的是乡愁、生死和俗世的挣扎,而性在他看来,“无非是一包味精而已”。

在新书《与尘世相爱》中,性不仅不是刘原笔下的主旨,甚至,连味精都不是了。“我们都有肉身,体内每一克蛋白质都记载着莲花的开落,和世道的兴衰”,刘原以一副低眉不语的肉身佛的形象行走人间,对这种转变,刘原也有解释:“我现在依然一肚子的黄段子,你让我马上去说仨小时的脱口秀都没问题。但就是不爱写了。年轻时装出一副浪荡样子去‘贩黄’,大家还能接受,如今满头白发了还骚浪贱,读者都不信你是一夜七次郎。”

人到中年,经历的生离与死别与年岁的增长成正比,这是自然的规律,黄段子再吸粉夺睛,刘原也觉得不适合再掺太多。更何况,他的文字的魅力本来就与他的“贩黄”没有直接的关系。

“刘原兄的文章我一向目为才子文章,波俏、幽默、左顾右盼、顺手拈来、话里藏刀、嬉笑怒骂、才情毕露、畅快淋漓,读之如甘饴,过瘾,实在是中国文章一等高手。”这是知名作家何立伟对刘原的评价。这样的刘原,历经岁月的淬火后,自然面容慈悲。

不过,这并不表示刘原和原来的刘原真的有什么两样,看着温和与中规中矩了,但他心底的凌厉与眉目间的悲凉仍在,不见一丝动摇和减弱。“当时只道是寻常。”他嘴里这么说着,心里也这么认着,但他还是记住了这些寻常,写下了这些寻常,并且继续与尘世相爱。

刘原

对话

“我的文字始终盯着世道,这是必需的”

潇湘晨报:您怎样看待读者对您的“小黄文”的喜欢以及您对黄段子的莫大贡献——我觉得您不仅提升了段子的段位,还给小段子开创了一个新的时代,以往这些段子只局限于饭桌酒局,但您让他们见诸于报刊,登堂入室了。

刘原:我应该是中国第一个在专栏上猖獗而密集地写黄段子的作者,也算最早的一代段子手吧。这些奇葩文章,既是我无数个暗夜里苦心孤诣的成果,也是时代的产物。我幸运地遇上了传统媒体的黄金年代,而且包容度极大,生冷不忌,是那样的时代催生了那样的刘原。但我写段子一直恪守一个原则:不使用刺眼露骨的字眼,尽量雅致一些,有趣一些。让你们尽情遐想,但你在里边找不到关于生殖器的词语,这是我理解的所谓段位和品位。

潇湘晨报:“黄”只是您曾经的一个标签,实际上从您文章的一些标题,如《忍看旧人变新人》、新书的自序《当时只道是寻常》,以及行文中“一粒安详摇曳的渔火”等对传统旧诗词的化用、借用时常可见且运用非常娴熟,好奇这是不是您的童子功?您的小黄文的隐秘源头是不是《花间集》?

刘原:我早年刚当报馆编辑时,就时常炫技,把大量古诗词的名句改编做到标题上,这个习惯也偶尔会折射到专栏标题上。小时候读过许多古诗词,青年时记得,现在早记不清了。这种化用,是我对汉文字的另一种致敬吧。至于说到小黄文的源头,可能要追溯到张贤亮、马建那些小说,后来则是王小波。还有一个事特别有趣,我在福州读大学是上世纪90年代前期,恰好是民间风气最开放的那阵,大学校园里流传着各种带色的段子和谜语,譬如“五百男生进澡堂”打一体育运动,谜底是铅(千)球。不久前看费玉清早年在电视上的段子剪辑,我发现这正是我大学时听过的,福建受台湾影响挺大。后来我又喜欢上了吴宗宪、胡瓜,心想你们在电视上开黄腔都行,那我写黄段子也应该行。至于《花间集》,我没看过,它很黄吗?黄的话我就上当当下单了哈。

潇湘晨报:与之前的作品相比,新书更多是关于“刘原”本身,甚至有读者说,这些文章可以看作是刘原的自传性质的文章。是这样吗?从媒体人关注天下事,到写自己及身边事,这个过程中心境发生了什么变化?

刘原:其实我依然在关注世界。就像我在朋友圈里时常关注天下世事,但也常晒带娃去玩的照片。我的文字始终盯着世道,这是必需的,没有任何一个写作者能仅仅以自身经历就写出好作品,他必须攀爬上灯塔去瞭望时代。

潇湘晨报:与针砭时弊的专栏文章相比,写这类文章给你感觉有什么不同?对于读者是否也有不同的阅读感受?

刘原:对我而言,感觉没什么不同,我就是在不同的年纪写相应的文字。我30岁时该这么写,我40岁时该那么写,我50岁时该这般写,都是自然流露。年轻时和同事们大呼小叫在办公室里看璩美凤的光碟,回头就是一篇专栏出炉。现在你再唤我去看这个,我只会用肾亏的眼神看着你,说:没兴趣,你们去嗨就好。

有些读者觉得,我的文字不如以前黄了,也不够锋利了。总之就是没以前那么爽那么过瘾。但大部分读者是适应我这种变化的,因为他们与我的文字一起慢慢变老,特别能理解我的风格变化。谁不是从白衣飘飘到沧桑中年呢。

潇湘晨报:您改去写剧本比莫言还早,很多读者对此感到很突然,对您自己来说,这个跨界是不是突然?剧作家的刘原和专栏作家刘原、公众号写作者刘原有没有很大的区别?

刘原:这至少不会比我1998年从水电工转身当记者更突兀,毕竟都是文字工作。我离开媒体后曾和野夫合作了一个电影剧本,因为各种因素延宕至今。最近一位影视投资大咖说这个故事很好看,推荐给了好些影视机构,但好玩的是,他们从未见过这个题材,找不出对标的电影类型,所以在做市场评估时很犹豫。不过我的心态倒很平和,世间许多事都需要缘分,彼此要能对上眼才能成事。电影工业有一套百年流程,非常严谨,写剧本就是一个流水线上的码字工;写专栏也是带着镣铐跳舞,你得避开各种雷区,还要考虑字数限制,螺蛳壳里做道场;写公号最自由,写一万字都没人管你。但对我而言都不是太深的沟壑,毕竟我其实还写过许多公文报告和领导讲稿,都是谋生而已,没什么好分裂的。

潇湘晨报:在您的新书分享会海报的广告语中,我看到了“跟生活和解”。在我看来,不管是以前的写黄文或是挑战黑暗料理,都是热爱生活的表现。这里的“和解”是怎样的“和解”?

刘原:最近在厦门、泉州、长沙做了好几场分享会,主题是“与尘世相爱跟生活和解”。有人把这理解为绥靖和躺平,其实不是。这是半百中年的无奈、慈悲和勘破。在厦门分享会的互动环节上,一位与我同级的福州大学校友忽然向我赠送母校60周年的纪念徽章和茶叶,她说,以前我对福大有怨怼,她想让我知晓母校的校友亦有温情。我鼻子酸了一下,想起自己被福大发配到荒凉水电站的那些年月,可那都是过往云烟,抹去也罢。这些年间,我遭遇了许多的家族苍凉和凄怆,始终郁结于心,前些天在厦门,与大学同窗们酒聚,才知道他们都有类似惨痛,只是细节不同。我顿时就放下了,想开了。和解并不是与世间那些卑鄙龌龊的人和事握手言欢,而是淡淡一笑,扬长而去。所有的悲欣都需要自渡,望着暗夜里倾泻下来的星光,远眺云海之间的沙鸥,比沉浸于愤懑和戾气更有意义。这人间,终究还是有许多美好的。

来源:潇湘晨报

作者:刘建勇

编辑:宋芳

时刻新闻

时刻新闻