▲文案:张俊 文建美 设计:赵冰

湘西,这块饱含历史底蕴和浓郁人文气息的土地,自古以来便笼罩着一层神秘的色彩。

之所以被称为“神秘湘西”,主要是因为这里有独特的地理环境和丰厚的历史传统、民族风情、民俗文化。

我,穿越历史,从汉代走来,今天和大家一起来掀开神秘湘西的一角。

我苏醒了

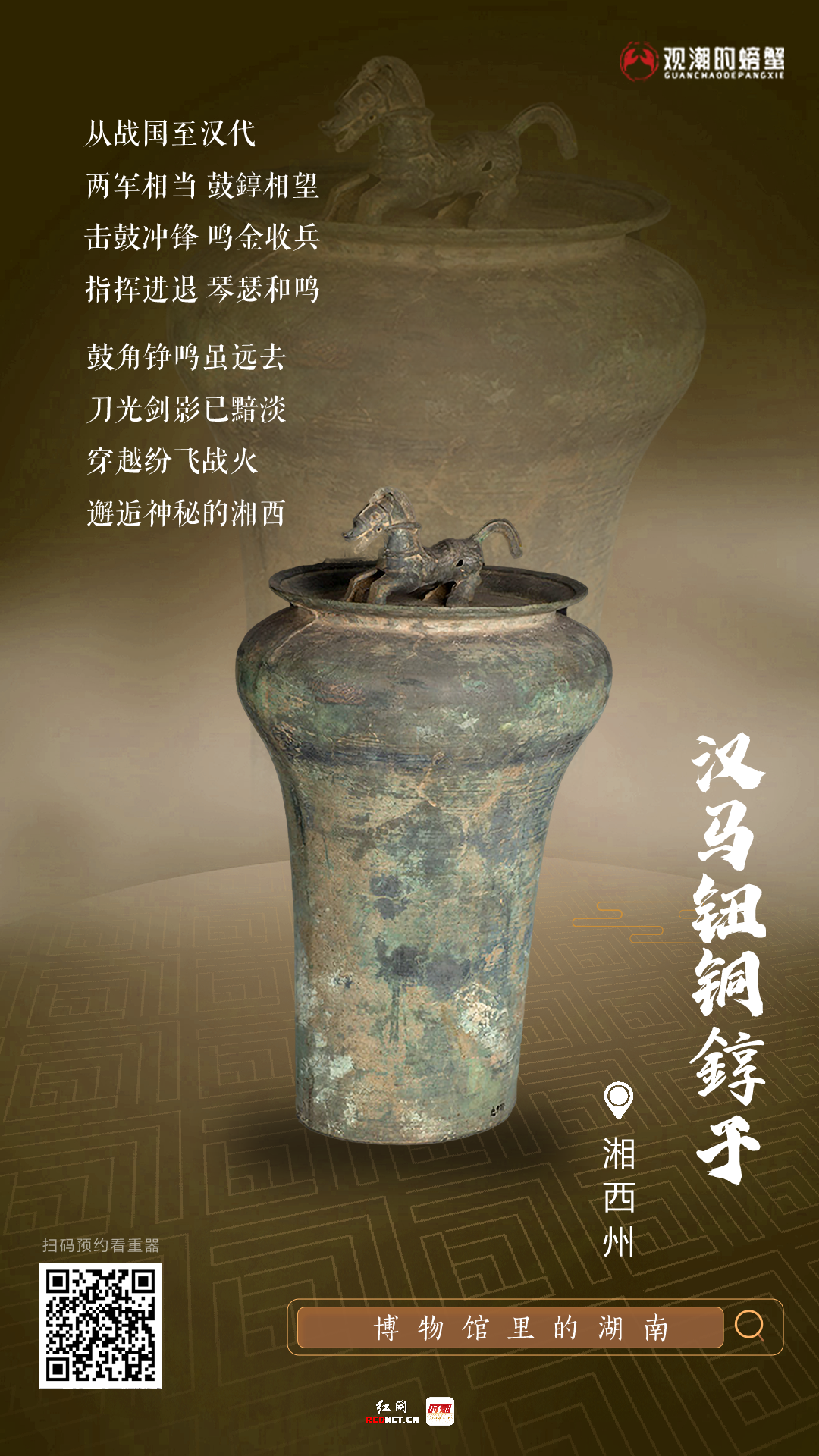

我叫汉马钮铜錞(chún)于,湘西州博物馆是我的家。在战国至汉代的军队中,我与战鼓配合,是用于指挥进退的打击乐器。

《淮南子·兵略训》中写道“两军相当,鼓錞相望”,击鼓就进攻,鸣金则收兵。因此,我一响,军队就收兵。

我身高66厘米,体重16.5公斤,形如圆筒,上部比下部稍大,由青铜浇铸而成,呈铜绿色。顶上有钮,是一匹下蹲的英俊战马,马上有鞍佩,花纹精美,马造型圆肩扁腹,栩栩如生。

我听湘西州博物馆副馆长张卫华说,马钮錞于在全国出土十分稀少,故而珍贵。1994年12月,国家文物鉴定委员会专家共同鉴定我为国家一级文物——汉马钮铜錞于。

我喜欢这个名字,这跟我的造型很匹配。

▲汉马钮铜錞于。(摄影:张鋆)

穿越2000年的历史,我记不清自己究竟从何而来?又是怎么到的湘西?但从专家的口中,我的记忆逐渐清晰起来。

2000年前,我跟随一支来自平原的军队,来到湘西这片陌生的战场。

湘西出土的文物“里耶秦简”记载着湘西过去的历史,那时湘西里耶等地经济发达,常住人口数量大。张卫华说,当时湘西是兵家必争之地。

一次战场上,战马喧嚣,刀光剑影。突如其来的一声脆响,让我坠入一片黑暗中。从此,我被深埋于土地。

滚滚而来的黄土堵住我的喉咙,厚重的尘沙将我掩盖,无奈的我,只能沉沉睡去。

这一睡,就是两千年。

直到1975年4月19日,我才苏醒。

那天,龙山县白羊溪乡红星村九组村民谭有文在向家坡寻找水源时,在一棵大树下的天坑里挖出了我。

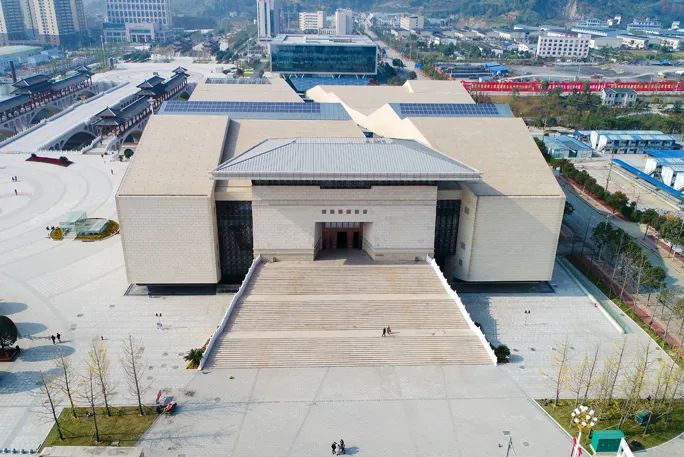

▲湘西州博物馆外景。(图源:湘西州博物馆馆藏)

发现我后,谭有文立即告诉村里,村里辗转几次,联系上湘西州博物馆。湘西州博物馆派人进行实地调查,通过初步识别和鉴定,认为我是一件不可多得的文物,便于当年5月7日让我安家博物馆。

我与神秘湘西相遇

我苏醒后,惊喜地发现,这里,早没有了鼓角铮鸣,没有了战火纷飞,而是一个充满神秘色彩的湘西。

我也惊喜地发现,与我一起待在湘西州博物馆的,还有很多兄弟姐妹。其中,国家一级文物就有73件。

这个地处于少数民族地区的国家二级博物馆,一级文物为何如此之多?张卫华说,湘西州博物馆建馆时间早,于1957年11月1日成立,在建馆之初,国博、军博、省博都曾经下拨过文物。此外,还与湘西的神秘有着莫大的关系。

▲国家一级文物——民国苗族银接龙帽。(摄影:张鋆)

这神秘,来自湘西的民族风情。

过去,湘西州交通闭塞、对外交流不畅,这让当地的民族文化像一坛久藏窖酿,其衍生的具有民俗风情的器物便成为馆内珍藏。

我的伙伴中有民国苗族银接龙帽,帽身被凸起的银线隔成八瓣,顶饰帽花,树立一支雨伞状的银花13朵,垂吊36根弹簧状的细银棒。帽面中间饰有寿星八仙9个,神态各异。帽前额有3根银花,中间1根叉开成了3朵花,两边叉开成2朵花。帽后垂9串长达60余厘米的银吊链作辫,银吊链上有虫、鱼、鸟、兽、莲蓬、花卉等,会发出清脆悦耳的声音。

过去,湘西苗族流行“接龙”活动,以求人丁兴旺、吉祥如意,接龙帽就是“接龙”盛典仪式的主妇所佩戴的头饰。“其工艺精良,可谓鬼斧神工,这也说明当时苗族民间银器的提纯技术达到了炉火纯青的境界。”张卫华说。

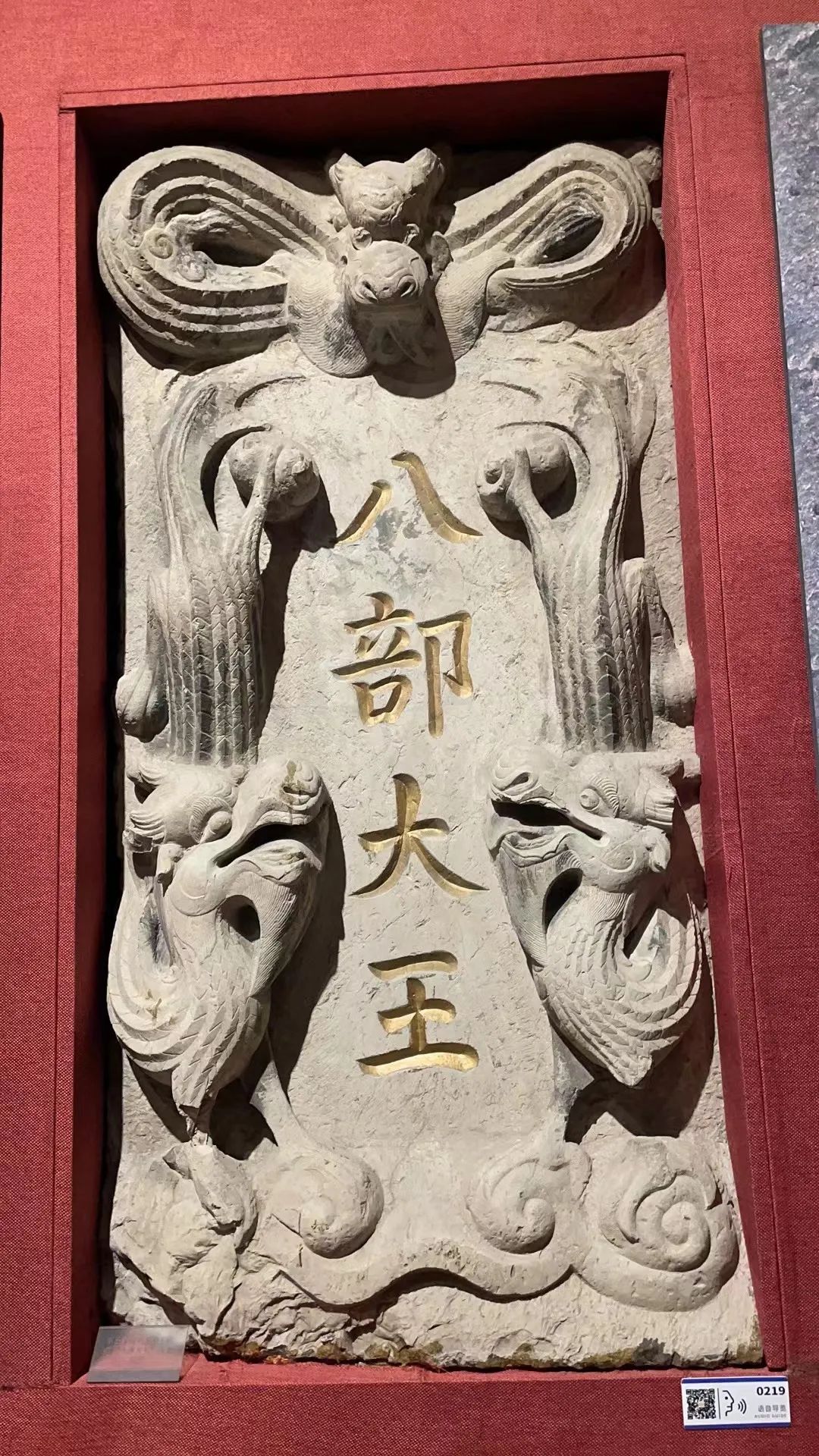

▲国家一级文物——“八部大王”铭文石碑。(图源:湘西州博物馆馆藏)

我的伙伴中,有一个“王”——“八部大王”铭文石碑。“八部大王祭”在湘西土家族中世代流传,意为祭祀祖先八部大王涅壳赖。“八部大王”铭文石碑上,两边浮雕两只龙相对,上部正中浮雕图案为一龙,极具民族特色。

此外,银披肩、绣花帐帘、补花云肩、绘画门帘、蜡染被面、竹木雕等,无不展示着湘西独特的民族风情和民俗文化。

▲《血性湘西》展厅局部。(图源:湘西州博物馆馆藏)

这神秘,也包括湘西人的血性。

从地域性格来看,血性是湘西人的历史积淀之一。湘西州博物馆专门开辟了“血性湘西”展厅。

这里,曾燃烧辛亥革命的烈火,田应全、唐世均、沈宗嗣等一批湘西革命先驱打响了湘西辛亥革命的第一枪,并光复了凤凰县城。这里,贺龙等率领湘鄂西人民经过艰苦卓绝的武装斗争,创建了湘鄂川黔革命根据地,成为党创建的三大革命苏区之一。

这神秘,来自湘西的原始文化。

比如“傩”,是一种原始文化,是远古人类为了消除灾难而“发明”的一种巫术活动。它以祭祀仪式为载体,涵盖了人类学、原始宗教、原始科学、原始艺术等。它延绵了数千年,是我国珍贵的历史文化遗产。

▲国家一级文物——清苗族木雕傩母头像。(图源:湘西州博物馆馆藏)

而在我的身边,就有许多以“傩”为主题的特色文物,如木雕傩母头像、土家族梯玛神图等。

时常,湘西还会举行傩祭、傩舞、傩戏、还傩愿、土家族梯玛跳神、土家族茅古斯,苗族椎牛、苗族跳马等活动。这些有历史烙印的原始文化被演绎出来,鲜活地展现在人们面前。

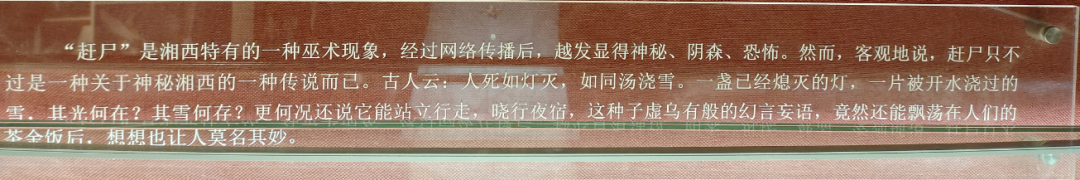

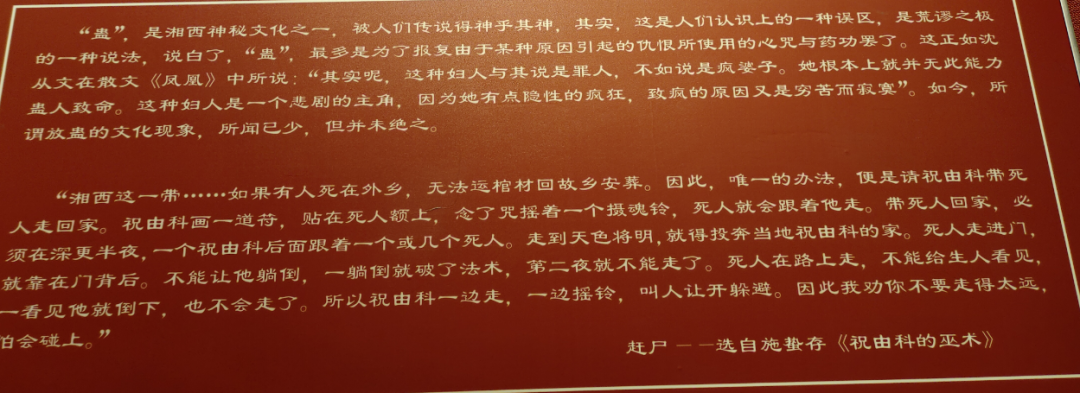

▲湘西州博物馆陈列的关于“赶尸”和“蛊”传说,对谣传和误区进行澄清。(摄影:朱堃)

这神秘,还来自湘西的传说。

“赶尸”“放蛊”等,都是湘西的神秘传说,让人对这里充满了想象和好奇。湘西州博物馆对这些传说没有回避,而是作了相关介绍。有些起源于古代的巫术,被大家越传越神,其实真相并非如此,湘西州博物馆力图澄清大家的认识误区。

湘西大步闯世界

品味神秘湘西,历史同潮流翻滚,文化与古朴交融,常常让我心醉神迷。

值得一提的是,湘西州博物馆推出了360度全息数字展馆,将馆内宝藏和展厅都搬上了网络。打开数字展馆,就如同揭开了湘西神秘的面纱,加上沉浸式体验,满满的科技感。

▲美丽的湘西。

不仅通过“数字通道”打开了通往湘西历史文化的大门,现实中,地处崇山峻岭、曾经交通不便的湘西,如今已四通八达。

高速公路方面,常吉高速建成通车后,吉茶、吉怀、张花、凤大,龙永、永吉高速相继通车;两年前,湘西州第一条高速铁路“张吉怀高铁”建成通车。

去年7月,湘西州第一条磁悬浮线路——凤凰磁浮观光快线运营。时隔一年,湘西边城机场通航。

这标志着,湘西州走出深闺,已迈入高速、高铁、高飞时代,打通了通向世界的重要密码。

▲天堑变通途:矮寨大桥。

实现交通腾飞,如今,湘西大步走向世界,世界也不断了解湘西。神秘湘西已变成多彩湘西,湘西已然与对外开放、高质量发展紧紧相连。

湘西州是精准扶贫首倡地,是国家承接产业转移示范区,获批为“国家森林城市”,经济社会发展释放出蓬勃活力。

就拿文化旅游来说,湘西州围绕打造脱贫地区乡村振兴示范区,立足钟灵毓秀的神奇山水、悠久厚重的历史文化、神秘浓郁的民俗风情,将文化旅游当作经济社会发展的“最大门路”和实现乡村振兴的“最优途径”,瞄准“把文化旅游业建成首个千亿产业”和“打造国内外享有盛名的旅游目的地”的发展目标,将文旅资源优势转化为产业发展优势。

湘西旅游业不仅实现了从“藏在深山人未识”到“一举成名天下知”的巨大跨越,还带动了超10万人稳定脱贫、50多万人就业。

神秘湘西,正焕发新的生机。

看着越来越多的游客来到湘西,寻访这片古老又神秘的大地,感受心中的“诗和远方”,我为我脚下的这片土地而自豪。

我在湘西等着你。

来源:红网·观潮的螃蟹

作者:张鋆 李艳华

编辑:文婷婷

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻