编者按:家风是建立在中华文化之根上的集体认同,是每个个体成长的精神足印。党的二十大报告指出,要弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设。这是“家教家风”首次出现在党代会报告中。

“惟楚有材”,为何“于斯为盛”,与湖南众多家庭重视家风传承有很大关系。无数湖湘先贤不仅自身功成名就,还留下了大量家教家训,被后世弘扬传承。红网时刻新闻特别推出《家传·湖湘家风故事》系列,弘扬中华优秀传统文化,汇聚奋发有为的时代精神。

红网时刻新闻记者 王嫣 秦楼 李赛凤 衡阳报道

5月11日,2024年“书香湖南”全民阅读主题活动在衡阳举行。活动现场,国家一级编剧、小说作家、历史学者、中国电视剧编剧委员会会长刘和平在演讲说,彭玉麟是他最景仰的衡阳人之一。

刘和平谈到当年彭玉麟辞官不做时,现场背诵了其在奏折中的一段话:“臣自兴兵以来,未曾一日离船居岸上,未曾一日离军省亲,未置片瓦寸地。臣以寒士出,愿以寒士归。”

这段话,感动四座。

刘和平说,当今领导干部尤其要学习彭玉麟。

在晚清,彭玉麟算是一个特立独行的人物,给官场带来了一缕清风。

这缕“清风”源自何处?记者从彭玉麟的家风里,找到了一丝脉络,读懂了他不慕名利、心系家国的“刚”与“俭”。

忠孝立世,耕读传家

“绝少五千柱腹撑肠书卷,只余一副忠君爱国心肝。”

这是彭玉麟自题的对联,也是他一生的写照。

在衡阳市珠晖区湘江东岸,有一栋青砖黛瓦、装饰简朴的清代民居。这是晚清时期湘军重要将领、湘军水师创建者、中国近代海军奠基人彭玉麟的晚年故居。

大门上方悬挂着一块黑底金字木匾,上面写着“退省庵”三个大字。

位于衡阳市珠晖区湘江东岸的“退省庵”。

“退”与“省”,表明这里是彭玉麟的退省反躬之处。

大门两侧悬挂着“水得闲情,山多画意;门无俗客,楼有赐书”的楹联,展现着彭玉麟情趣高雅、超脱的境界。

彭玉麟何以成为与曾国藩、左宗棠、胡林翼并称的晚清中兴四大名臣?何以数次辞官,却在国家危难之际,挺身而出?何以一生践行“不要命,不要官,不要钱”的誓言?

记者沿着彭玉麟的人生轨迹,一路探寻。

从退省庵出发,驱车一小时便能抵达彭玉麟故里衡阳县渣江。

进入渣江,道路旁,一块巨大石碑上写着“千年渣江 雪帅故里”八个大字。

彭玉麟字雪琴,被人称作“雪帅”。

彭玉麟画像。

1816年,彭玉麟出生于安徽省安庆府(今安庆市)。

彭玉麟家族为书香门第,其先祖彭显明于明朝洪熙年间在湖南衡阳为官,父亲彭鸣九为秀才,选授安徽怀宁县三桥镇巡检。彭鸣九在公余手不释卷,著有《江南诗草》等。彭玉麟的母亲也知书达理。

彭鸣九夫妇常告诫儿子,“一等人忠诚孝子,两件事读书耕田”。这样的家风深刻影响了彭玉麟。

1832年,彭玉麟的奶奶病逝。彭鸣九带着妻子和两个儿子(彭玉麟、彭玉麒)回到衡阳老家渣江奔丧。此后,一家4人就在老家定居。

没想到,回乡第二年,彭鸣九就因族人侵占家财而气得发病去世,彭玉麟两兄弟和母亲的日子就更加艰难了。

为了躲避族人的欺负,在母亲的劝说下,21岁的彭玉麟前往石鼓书院读书。

那时,为了生计,彭玉麟不得不投身衡州协标营,当一名司书,以微薄的俸禄来维系一家人的生活。

丧父、寡母、贫寒、欺辱,青年时期的彭玉麟是在这样的境遇中度过的。但他没有气馁,而是听从母亲的话,发奋读书,与命运抗争。

在此期间,彭玉麟在石鼓书院读书时写下《避难》一诗纪事:“弋人欲扼鹏飞路,石鼓山头避网罗。”

衡州知府高人鉴无意中看到了彭玉麟书写的文字,大为赞赏,将他召进衙署读书,不久补为附学生员。

在衡阳市彭玉麟文化研究会党支部书记彭万熙看来,彭玉麟能够得到高人鉴的赏识,是他勤奋苦读、厚积薄发的结果。

彭万熙用“打仗胜过周公瑾(周瑜)、爱国不逊范希文(范仲淹)、断案犹比包青天、诗联堪比杜苏辛(杜甫、苏轼、辛弃疾)、画梅胜过郑板桥”五句话,类比七个历史人物,形象地概括了彭玉麟的一生。

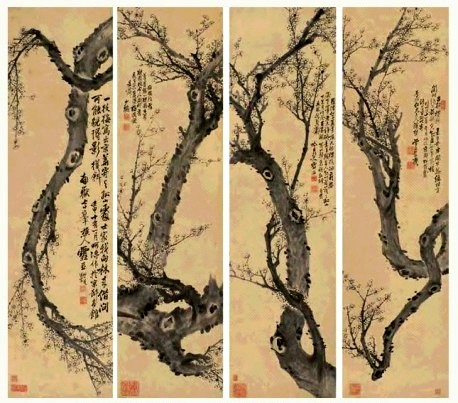

彭玉麟一生喜欢咏梅、画梅。受访者供图

彭玉麟一生喜欢咏梅、画梅,崇尚梅花傲雪凌霜的品格。他所绘的梅花“老干繁枝,鳞鳞万玉”,被曾国藩称为“兵家梅花”。他坚持画梅40余年,一生画梅10万幅,并创作咏梅诗100多首。其人生,也如梅花一般,凌霜怒放,傲骨不屈。

廉洁奉公,嫉恶如仇

在渣江中学宿舍楼前,有两尊汉白玉石狮。采访当天,阳光透过树叶,照得石狮熠熠生辉。

衡阳县渣江镇玉麟村党支部书记蒋年菊介绍,这两尊石狮是当年慈禧太后赐给彭玉麟的,原来摆放在彭氏祠堂门口。

时过境迁,曾经的祠堂如今变成了渣江中学。

渣江中学内的汉白玉石狮。

从这两尊汉白玉石狮,足以窥见当时清朝对彭玉麟的重视。

1890年,彭玉麟在衡阳退省庵病逝后,光绪帝下诏褒奖彭玉麟,追赠太子太保衔,诏命予谥“刚直”。

“刚直”二字,对于彭玉麟来说,当之无愧。

1853年,彭玉麟应曾国藩邀请投身湘军,在与太平军作战中崭露头角。他因功受封,虽累辞不受,仍做到兵部尚书。

彭玉麟一生共扳倒贪官污吏两百余人,正如民间所说:“彭公一出,江湖肃静。”

“彭玉麟严格执法,对违法者轻则笞杖数十,重则人头落地。”彭万熙说,彭玉麟不仅三次向朝廷弹劾曾国藩的弟弟曾国荃,还亲手斩了李鸿章的堂侄李秋升。

彭玉麟不仅公事刚直,治家同样如此。

现存的光绪刊本衡阳《彭氏族谱》里,记载了彭玉麟亲订的家规二十条、家训二十二条,彭玉麟家规家训的核心可归纳为:“敬、忠、勤、睦、忍、慎、教、戒”八个字。

这八字箴言是彭玉麟一生践行并奉为圭臬的为人处世准则,而彭玉麟的家风主要体现在持家以“崇俭不贪”为本,同时要求“教子用心读书,或竭力务农,不能一事无成”。

1854年,彭玉麟因战功获清廷奖励白银4000两,他却转而用于救济家乡。

彭玉麟在写给叔父的信中说:“想家乡多苦百姓、苦亲戚,正好将此银子行些方便,亦一乐也。”还要求叔父从中拿出一些银两,在家乡办所学堂,培养人才。

彼时,彭玉麟的儿子彭永钊见家中的老屋破败不堪,便从中拿出2000串铜钱进行修葺。

彭玉麟得知此事,即去信严辞斥责儿子,“何以浩费若斯,深为骇叹”。并说自己将“起屋买田视作仕宦之恶习,己身誓不为之”,责备儿子“不料汝并不来信告示于我,遽兴土木;既兴土木之后,又不料汝奢靡若此也。外人不知,谓吾反常,不能实践,则将何颜见人”。

从中,可以看出其家风之严。

彭玉麟在公务之余,写了多封家书。比如在给儿子的信中写道:“诲人以善言,熏人以善德”。

其家书中“儿子不靠老子”“老子不罩儿子”的教育观念,到现在仍有借鉴意义。

彭玉麟自1855年至1861年间,应得养廉银二万一千五百余两,但他分文不取,全数上交充作军饷。

在去世前,彭玉麟将为官几十年的官俸、养廉费等加起来上百万银两,全部捐出做了军费。

同时,他还捐出一万两千两白银,用于创建船山书院,先后聘请李杨华、王闿运等为书院山长。船山书院因此名声大振。

彭万熙坦言:“彭玉麟真正做到了节俭、节义为重,崇俭不贪;行善、乐善好施,种德立业。”

赤诚丹心,滋励后人

“桃花春社映玉麟,湘莲浩渺靓渣江”,如今,行走在渣江镇玉麟村,随处都能看见与彭玉麟有关的历史印记。

衡阳县渣江镇玉麟村。

彭玉麟族裔、衡阳市南岳区万福小学特级教师彭立华从爷爷那辈就迁到了南岳区寿岳乡船山村,虽未居住在玉麟村,但彭立华来过玉麟村10多次,对这里有着深厚感情。

“我最早知道彭玉麟是在七八岁时,是从奶奶口中得知的。”彭立华回忆,他印象最深的就是,奶奶讲彭玉麟私访广东,以及彭玉麟用自己受奖励的钱在渣江建立义禾公、义学公等民间救助组织的事情。

在彭立华看来,彭玉麟是一个廉洁、担当、忠义、孝亲的人。“这些年,从长辈口中流传下来的家训之一就是:不要一门心思钻研做官,要多为民、为国做实事。”

彭立华处事做人以先祖为榜样,在乡村语文教师岗位上,已干了近40年。

彭立华在研学基地,给学生们讲地方优秀传统文化故事。

40多岁时,彭立华迎来了一个走出乡村、去做管理工作的机会。

但他谢绝了领导希望他调动岗位的好意,选择继续留在当地学校任教,“山里的学校缺老师,学生更需要我”。

2018年,彭立华申报了《如何将地方优秀传统文化融入课堂教学》的课题研究。如今,在课堂上,他经常给学生讲彭玉麟、王船山、朱熹、张栻这些历史人物的故事,大力推广地方优秀传统文化。

彭玉麟故居。

彭立华坚持从教而“拒官”的经历,与百余年前彭玉麟,形成了跨越时空的呼应。

1861年,45岁的彭玉麟决定辞去安徽巡抚。这是他请辞高官的开端。

三辞安徽巡抚,两辞漕运总督,三辞兵部侍郎……六辞兵部尚书,可以说,终其一生,彭玉麟一直在辞官。

为什么要辞官?最主要的原因是,彭玉麟对官场腐败深恶痛绝,不想与腐败官员为伍。

在那个风雨飘摇的年代,彭玉麟曾一语骂尽追名逐利的士大夫群体,高呼“天下之乱,不徒在盗贼之未平,而在士大夫之进无礼,退无义”。

可在中法战争爆发之时,年近七旬的彭玉麟却临危受命,以衰病之躯奉旨赴粤,率领部队驻扎南海前线。

彭玉麟的一生与大江大湖大海相连,他的胸襟也如江海般宽广。

蒋年菊介绍,如今,为了发扬玉麟文化,玉麟村打造了以玉麟故居、桃花堰、千年古街等于一体的文化旅游景区,还重点发展了湘莲、观赏桃树种植,鱼、龙虾养殖等主打产业。

受玉麟文化影响,近年来,从玉麟村走出去的大学生、企业家也越来越多。

“现在,村里的学风越来越好了。”蒋年菊说,每当村里有困难学生上不起学时,从村里走出去的企业家就会自发捐款。

小对河桥。

在玉麟村里,一条小对河穿村而过,河水川流不息,无声地滋养着两岸人家。

彭玉麟这一生,亦如这潺潺河水一般,静静流淌,润人心田。

百年过往,这位湘军将领如同他自喻的梅花一般,用怒放的生命写就了一段晚清传奇,俯仰之间,无愧家国,无愧时代,无愧天下。

嘉宾点评:

彭万熙:“责任、担当”精神穿越时空,历久弥新

彭玉麟的一生,诠释着“责任、担当、退隐”的精神,展现出了大丈夫奇男子的风骨。他始终抱着“此身已许国,虽死安足惧”的信念,不求做大官,但求做大事。他制定的家训、家规,既约束自己,也影响着后代。在当下,传承彭玉麟的品行和风骨,对于凝聚正能量,彰显湖湘文化价值,具有深远的现实意义。

往期回顾:

脱习气、开生面,王船山留下的“示”与“戒”丨家传·湖湘家风故事①

困而知、勉而行,曾国藩修身齐家的“本”与“拙” | 家传·湖湘家风故事②

德齐家、莲为范,周敦颐的君子之“诚”与“雅” | 家传·湖湘家风故事③

严于己、忠于公,胡林翼烛照人心的“克”与“奉”|家传·湖湘家风故事④

慎交游、勤耕读,左宗棠心忧天下的“公”与“勇”丨家传·湖湘家风故事⑤

不随流、勇灼见,郭嵩焘坚守本心的“愚”与“道”丨家传·湖湘家风故事⑥

印心行、泽苍生,陶澍经世致用的“勤”与“律”丨家传·湖湘家风故事⑦

重读书、倡经世,魏源“睁眼看世界”的“道”与“器”丨家传·湖湘家风故事⑧

兴文武、重致用,杨度医民救国的“倔”与“择”|家传·湖湘家风故事⑨

守气节、勇担当,刘坤一家国至上的“孝”与“忠”| 家传·湖湘家风故事⑩

不惧生死、不恋权财,黄兴无役不从的“笃实”与“无我”| 家传·湖湘家风故事⑪

关怀民瘼、投身慈善,熊希龄一生尽瘁的“诚”与“慨” | 家传·湖湘家风故事⑫

一腔热血,家国同怀,杨毓麟蹈海警世的“刚”与“柔”丨家传·湖湘家风故事⑬

来源:红网

作者:王嫣 秦楼 李赛凤

编辑:陈星晓

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻