我一路来喜欢种点什么东西,这种爱好可以说是十几年乡村生活调教出来的。种植的方法五花八门,土法上马,以感觉到绿色的气息为好。

一路来我还喜欢画画,我的画和那些植物一样,也是土法上马,利用空闲弄出来的。当植物的呼吸与画的气息有了相互的渗透,显示出从平凡中长出来的美丽时,我就觉得很幸福。

几十户人家共一个屋顶,一个做成了植物园的屋顶,自然就生出杂七杂八的琐事,把零星琐事写出来,事实上不过是同别人也同自己聊天的意思。语言和文字都是鸟雀一类的东西,再灵巧可爱不过,愿借助它们搭起跳板,让我们彼此走近。

记,有心记和笔记。我不惯用电子设备,要想记,还是请笔来记。心中的记忆来得更真切,如无声电影,只有自己的心语为它们添上画外音。

即便如此,要及时搜索某事,亦不易得,仿佛忘光光。偶然遇到某事、某景、某物、某文字,就会勾起来,发现并没忘记,只是需要相关链接提搂起来,所以还是尽可能多写几行字,以作链条之用。

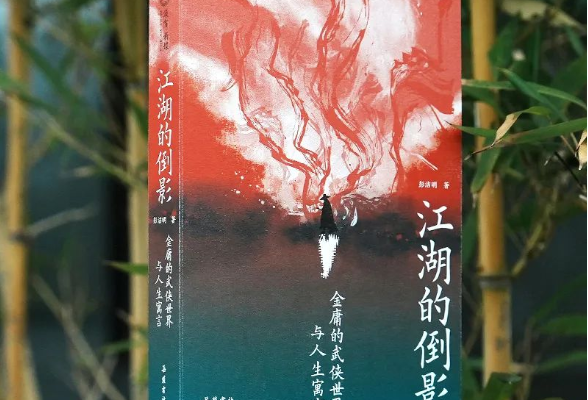

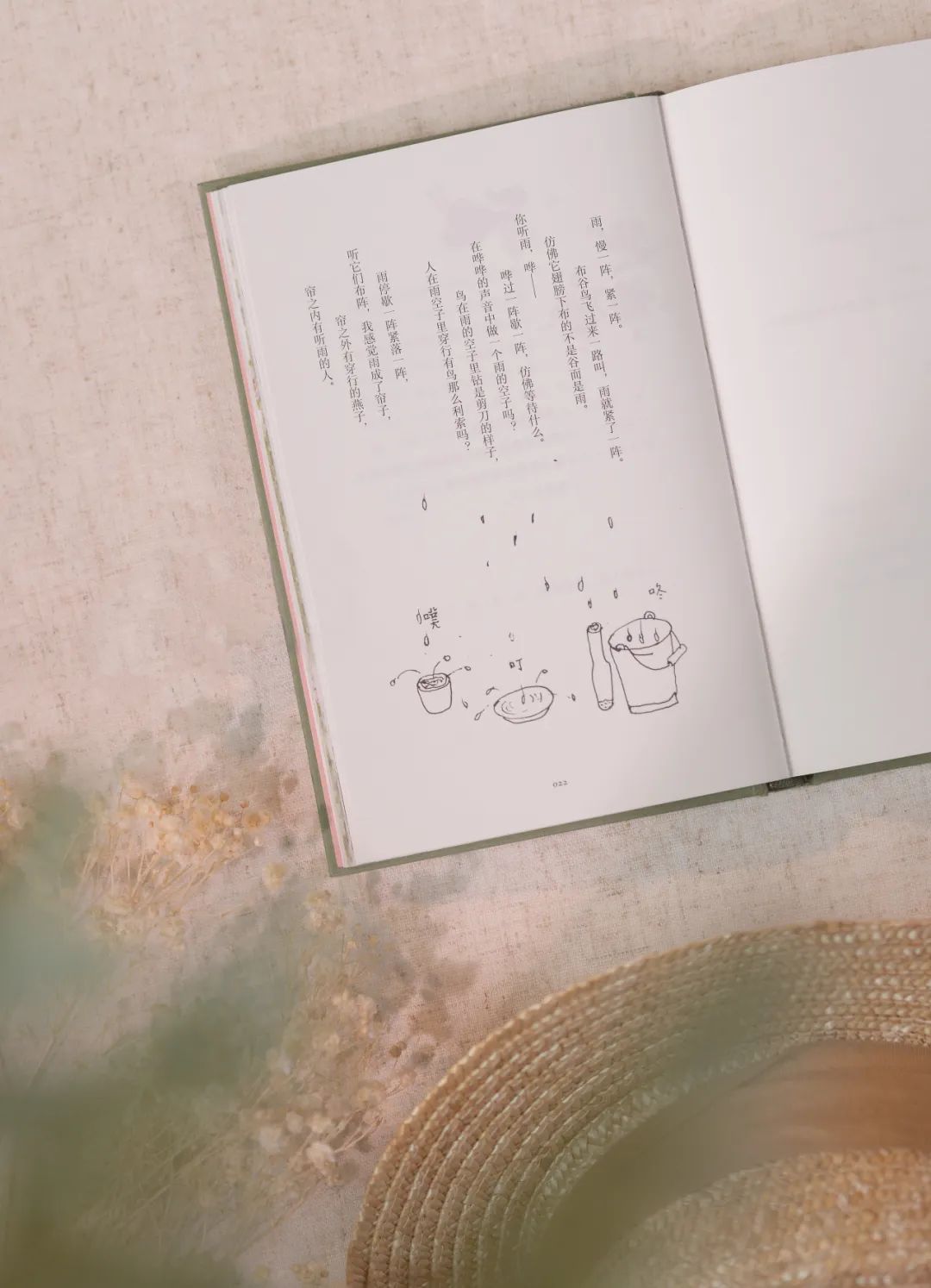

《人间任天真》内页实拍图

二十二岁的我去太湖任教时,没有与什么人话别,淦田的火车站是京广线上的小小的站,只有慢车通过,一天一次。淦田是县里的一个区,车站就在淦田区的小镇上。

从镇火车站去太湖,其间有二十多里路。第一次走这么远的路,并且背着自己那点行李,好像把生活翻了篇,那一面是“生”,翻过来即是“活”。

活,很作实,就像脚踩在田里这种实,鼻子里闻到泥巴气和禾穗气这种实。而生是有理想牵引的生。

走在乡间的土路上,两路青山相迎,就想起“检校长身十万松”这样的句子,想起“万象为宾客”,自己亦是这飘摇逆旅中的人客。

人的感觉嘛,就像天空中的云。没有风来吹它,云层厚积。厚积久了,总会变雨。雨一落,天空就松动了。

人的心情跟脚下的小路起起落落,大路换成小路,小路变得亲切,大路说:“你来啦!”声音很硬朗。小路却在你脚后跟绕,嘻里哈啦,叽里呱啦,听不明白,但却声音柔和。

我喜欢走路,这路总会赠人一路新鲜,因为四季的乡村总有新鲜,路看我应也新鲜,年轻的总有新鲜。

小路引我到了我将在此度过六年时光的太湖学校。

太湖学校是一所寺院改成的学校,“太湖学校”这名字当地人不惯用,他们总说“开历寺”,开历寺历史悠久,寺院规模不算小,学校有福气设在寺院,完全是弯曲时光中弯曲的空间存在。

寺冲就是山围住的一个谷地,但凡有谷地就有田亩和人家。每户人家的屋场都傍着山,留有晒谷坪,晒谷坪前都有土,用来种菜。屋后有山,山是公家的,但公家山地与私人房屋交界处会允许私人种植,那种地方叫做“衣领围子”,很形象。

寺冲的得名因为开历寺,开历寺的钟响了六个朝代,寺冲的人也蒙恩,林场场部、公社学校、卫生站、知青点、寺冲,俨然有了一个氛围而变得可爱。

寺冲的冬天是有味的。

雪下起来,地面整洁,雀子在禾塘觅食,醒目而有趣。

雪总是夜间紧,一觉醒来,窗纸雪白,空气清冷,开门出户,周遭是银白耀眼的世间。谁这么早在雪地里留下第一行脚印的?这脚印好看至极,像在白面上压出的印纹一样绵软。再踩上却缩回脚来,生怕破坏了这种美丽孤寂的印痕。“人迹板桥霜”的意境也是这样的吧。

雪飞起来的时候,女孩子跳绳,踢毽子。男孩子们就“撞油”。撞油即几个人一个个在墙头挤,挤挤撞撞就挤出热来了,好像是从油榨房里得来的灵感。

我什么课都上过,除开体育课。我当过班主任,上过算术课、语文课、音乐课,还上过英语课,像万金油,所有的课上起来都不如当一个班主任那么累,而所有的累都抵不过和学生的感情。

当年每个人冬天会发一些白炭,一个烘笼,一盏煤油灯。在灯下会有备不完的课和改不完的作业,但也会在灯下读书解惑,也会围在一堆烤白炭火。有一次同数学老师刘叙等人讲《战争与和平》,讲《多雪的冬天》。

冬天的休息日会分享好书,分享一盆炭火的暖意。

做家访,如在冬天,进屋就请老师吃热茶,热茶从瓦壶或者吊壶中倒出来,比从热水壶中倒出来好,好在热和,还有柴火气。因为瓦壶瓦罐是煨在火塘旁边或吊在灶头的蔸子火上的。火塘有味,烤蔸子火更有味。

蔸子火,我疑心应是“蔸”字,从前一直是“堆”,太湖方言,“蔸”的发音就是“堆”,火并不是堆出一个形来烤,而是一个燃不出明火的树蔸根。树蔸根经烧,烧得烟直咯拱*,既取暖又可以把鱼、肉吊在上头熏成腊味。

烟气就是热气,可以直观地看它满屋子跑,不只熏黑腊鱼腊肉,同时也把烤火的人熏成一个烟火气十足的人。

雪来真好,雪来的时候,人间物事有蒸腾的烟火气。

《人间任天真》内页实拍图

学生会拎几个红薯、几粒茶泡子给我。红薯是自己从屋里挑出几个成串的来,茶泡子则是上学经过茶山时从树上剥来的。茶泡子像糯米炸后的样子,雪白清甜,脆生生。

春天映山红开的时候,我的房子里窗口边总有一瓶映山红插着,有时会有一碗乌泡子,还有桑葚、鬼爪子一类,我的学生,我现在想起他们来,定格在一张张可爱的脸上,不知这一张张脸现在变成了什么模样……

学校砌教室的时间也会和当地人一样选择在农闲。秋收之后,十月小阳春之前之后都为砌屋的好时候。砌教舍,队上要支持,派来泥木工。其余小工的事则由教师来做。

好,小工做什么?小工就是担砖、担沙土、运瓦、担土方一干事情。砌屋的砖为土砖,取田泥做好,放在田头干上一年。我们小工先要担到屋基边来。好重,女人一般只担四颗,四颗有好几十斤重,担八颗的是全劳力。瓦也是要从窑里担回来,也用土车打。一路要歇气很多次才能担回来,人要累蠢,到底不是好劳力嘛。

做小工记忆里最深的是被牛虻叮。校长亲自用牛踩泥浆,牛是一条队上的大水牛,少不了有“牛咬蚊子”,太湖话就这么说的,应当说是咬牛的蚊子,牛虻。天,牛虻很大很毒,校长刘春甫用牛时被牛虻叮出几个包子,我的鼻梁上也挨了一叮。不好,当下就肿,第二天早晨起来更加厉害,肿平眼了,鼻梁都没有了,眼镜戴不住了。怎么办?眼睛只有两条缝了,学生会笑死的。

果然,一进教室,全班学生哈哈大笑,大笑之后发现不该笑,又都缩了声。结果跑卫生院,打一针消肿。

新教室盖好了,新茅司也盖好了,洗澡屋也有了。看着留下印记的物事,忽然发现了生活另外的质地,辛苦劳累之中苦乐相伴互为经纬的家织布,有不可以替代的厚实和绵软的质地。

回想起读师范的时候校长罗三德先生的问话来,其时他在我的右侧,一边插秧一边问:蔡皋,你说插秧和写文章哪样容易些?当时我想回答却又不好回答的是:当然写文章容易些。

现在我不那么想了。因为各有各难,各有各快,各有各好。关键你要吃得苦,懂得在苦中提取甜来。很多的考试不会停留在纸头笔下,很多的心得并不是靠大脑思索得来。

插田是人的另类书写,在大地上的书写。有的人会认为,在大地的书写才是真的书写。“一年一度春风来,春风翻开一页,又翻开一页,请我们着笔”,当年的人就这么想。

开历寺有古树,我寝室门前的天井里就有一株梨树,每年的春天会开出一树洁白的梨花。

看到它如此安静地开花,并不准备结果的样子,总是有一种怜惜,究竟在什么情形下,借哪一位高僧的手,它得到了一处自在?

春天来得早,春天田野里种的草籽花开真是好得无法描绘。

冷绿和冷紫相激的色彩,一直染一直染,沿着小路向东一直走,走过茶亭,越走越亮,越走越宽。两山在路两边长廊一样送迎,傍山凹处凸处屋舍俨然,草籽花的香就一垄一垄接着香,香到天边。

茶亭有茶桶,桶有水缸那么大,里面总有老木叶泡的茶汤。桶边有竹筒几个,有水桶有水供你洗茶筒。

《人间任天真》内页实拍图

亭有歇息处,是美人靠的形制,简陋但扎实,人坐在那儿歇脚,喝茶、听水响鸟叫,仿佛坐到了远古。

现在,离我在太湖的年月三十多年过去,寺院改造的学堂旧物全都隐到了时间的深处,包括我们这些曾经伴她生活过的人的时光。

一个人的笔,一根不成用的竹竿能打捞多少记忆呢?那些鲜活的东西多么真实地存在过,然而又颓然虚幻,人永远面对真实的虚幻和虚幻的真实。

人一边想,笔一边跟,怎么跟都不能如实烘托出“从前”那空蒙月色之下的乡村、学校与生活。

我究竟是爱那“有”和“有过”的。

往昔之味是干花干草的味,黑白电影的味。看电影是看别人表演,回忆中所有的人物和故事一一定格在当时的环境中,没有几个人物能在各个故事中走动。

即使有,前头的总会退到背景的部分中去,像一碗茶,搅动茶汤的时候,沉在下面的叶子会浮到上面来一小会儿,但还是要沉下去。

生活的长卷在脚下延伸,你不可以信有大笔一挥而就的效果,你得与你的生活恋爱,与你的纸、你的笔、你的调色盒轰轰烈烈或是平淡如水地去爱,你的笔、你的纸、你的颜色才会在碰闯中找到感觉。

我不知不觉已满了六十八岁,书写这个数字的时候,心里觉得很无奈,怎么这么快咧,我怎么就没有那种“老”的概念呢?人肯定感受不到时光对人的改变的方式和速度的,要是能感受,那还得了。这是时光的慈悲,时光让人无知觉地在一种不变的感知中改变了。

写到这里,天色转青,马路上车辆驰过的声音如同潮水。人在行进的时间中感觉时间,如坐车人看窗外风景,几十年的时光从窗口掠过,掠过,你注视着,爱着,感受着时光的触摸。

啊,时光……亲爱的时光,新年的好时光,我要怎样才能对得起你?想时光里“时”字跟一个“光”字,一下就有了速度。光不仅有速度而且还可以弯曲,书里面讲黑暗中人打开手电筒将一束光打到夜空中去,若干年后又在某时回到这原来的地方。不知道有没有人去收他某年月里打出去的光束。

人喜欢展望,还喜欢回顾,一段光阴一段光阴,早上中午、下午傍晚,光阴的投影变长变短变长,人看自己经历如同看风景,角度一变,总是看出变化和好处。

这变化和好处在当下的味道与回味大不一样。当下之味真是新色之味,每天的必做之事,平常衣食起居,油盐酱醋,实在不是什么新鲜事,但人总是觉得新,新米饭,新鲜茶,新日头,新雨水,样样新,日日新。

此文写于2015年春,节选以为序