时刻新闻

时刻新闻

相关链接:

编者按:

河似母亲,江如地脉。要让一江清水更好地造福湖南人民。

今年是湘江保护和治理第二个“三年行动计划”的第一个年头。今年8月,杜家毫主持召开湘江保护和治理委员会全体会议,部署第二个“三年行动计划”,湘江保护与治理开始迈入“升级版”。

这三个“三年行动计划”,也即“一号重点工程”。从数字看,何等重要和迫切。

花开寻种,饮水思源。

10月下旬,红网大型航拍视频报道《一号重点工程进行时》从湘江源头永州蓝山启动,聚焦湘江沿岸8个城市的治理情况。

沿着湘江的流向,从主源头蓝山的野狗岭直到湘阴的芦林潭,空中见证900公里湘江的治理变迁与秀美。

文/红网时刻新闻记者 周逸峰 张金东 图/红网时刻新闻记者 秦楼

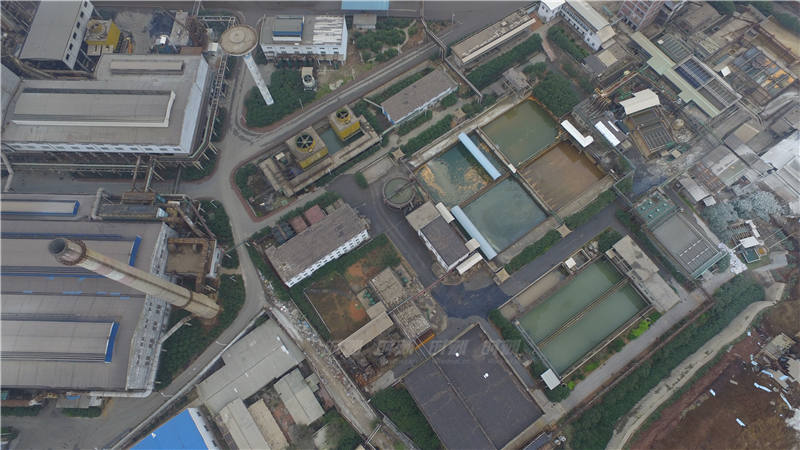

清水塘株冶、株化厂区,老工业基地正逐步脱胎换骨。

2016年11月3日,株洲清水塘。

曾经污水横流寸草不生的霞湾港,是工业废水集纳港,它有时叫“牛奶河”,有时叫“红水河”,有时叫“黑水河”。

如今水草和青苔在水底摇曳。植被复苏,生态环境在自我修复。清清的渠水,晚霞漫天。

清水塘,曾因水清得名、重化工业集聚闻名、环境严重污染出名。

如今,这座国家重点投资建设的老工业基地已然脱胎换骨,滚滚污水直入湘江的场景不复存在,水清见底;高耸入云的烟囱轰然倒地;老化工企业关停并转……

废渣治理前照片。(当地宣传部供图)

废渣治理后。(当地宣传部供图)

清水塘,正清白归来。

上世纪50年代,株化、株冶、湘氮等大型企业相继布局株洲。清水塘十多平方公里的土地上,曾聚集着170多家企业,这里成为株洲、湖南乃至全国有名的化工、冶炼基地。半个多世纪以来,在为共和国创造财富的同时,给湘江母亲河留下了污染严重的顽疾,治污刻不容缓。

2004年7月,国家环保总局发布一条消息:2003年度131个城市环境空气质量排名中,株洲位列污染最严重的10大城市之中。

形势严峻。株洲不得不用反省的目光重新审视这座城市。

从那时起,株洲市将“生态宜居的工业新城”作为追求目标,仅用一年时间,成功甩掉了全国十大污染城市的“黑帽子”。

此后,株洲治理环境的步伐一直没有停歇。

霞湾港治理前。(当地宣传部供图)

霞湾港治理后。(当地宣传部供图)

时间进入到21世纪第二个十年。2011年3月,国务院批复《湘江流域重金属污染治理实施方案》,清水塘被列为七大重点治理区域之一。以此为契机,株洲制定了《株洲清水塘工业区重金属污染综合治理总体实施方案》,向历史遗留重金属污染和企业污染源宣战。

尤其在2013年,湘江治污被列为湖南省“一号重点工程”后,清水塘进一步加快了转型升级的步伐。

堵住污染源头,不添污染新账,清还历史欠账,写在了株洲保护和治理湘江第一个“三年行动计划”的旗帜上。

堵住污染源头,清水塘工业区上百家企业成为绕不开的坎,整体搬迁改造成为必由之路。

国家发改委在株洲调研时曾这样评价搬迁难度之大:清水塘老工业区面临的困难与问题,是集全国老工业基地所有问题之和,在全国21个老工业区搬迁改造试点中,情况最复杂,任务最艰巨。

国家有关部委、省委省政府、株洲市级层面均给予特别关注。2014年,国家发改委将清水塘老工业区纳入全国21家城区老工业区搬迁改造试点;省委省政府专门出台《关于支持清水塘老工业区整体搬迁改造的通知》,株洲市委市政府相应制订了清水塘老工业区搬迁改造实施方案。

2014年7月,旗滨玻璃株洲生产基地停产搬迁,拉开了清水塘老工业基地搬迁的大幕,株冶、株化等一批企业搬迁相继展开。截至2015年底,株洲共关闭搬迁工业污染企业168家,淘汰落后生产线39条,在中心城区拆除烟囱115座。

霞湾港重金属污染综合治理工程是堵源头的又一项重点项目。

这条位于清水塘工业区内的湘江支流,曾因是50余家企业的工业废水集纳港,而有“变色龙”之说。数十年的累积积淀,让霞湾港底泥中的镉、铅、汞、砷等重金属含量严重超标,成为下游湘潭、长沙饮水安全的重要隐患。

经过近两年时间的综合治理,沉睡于港底多年的重金属污染物被彻底清除,从根本上消除了霞湾港重金属对湘江水质的污染影响。

株洲霞湾港污水处理厂。

现在,经霞湾港排入湘江的水已能清晰看见河底的颜色。

“沧浪之水清兮,可以濯吾足”。