《保靖揽珍》封面

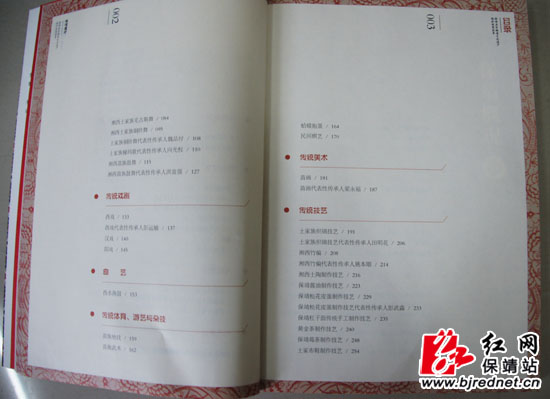

《保靖揽珍》部分目录

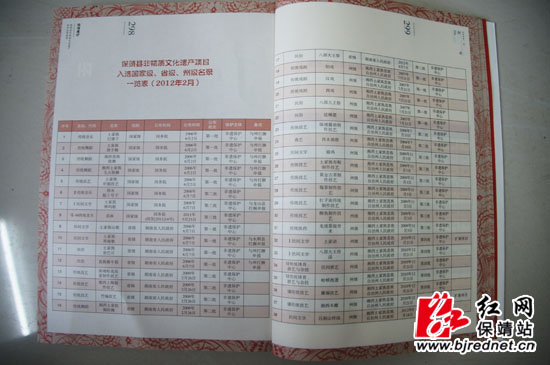

保靖非遗项目部分名录

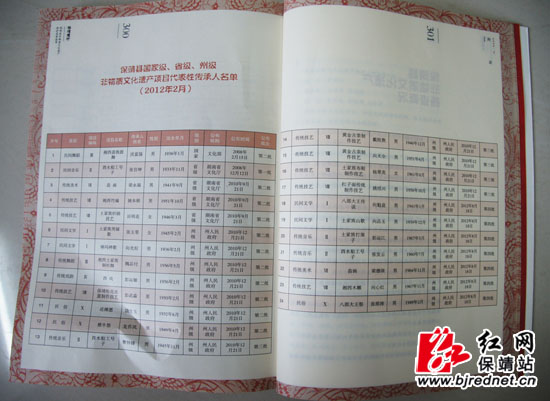

保靖非遗项目代表传承人部分名录

县委副书记宋宗江、县人大常委会副主任向治学、县文广新局局长邹利佳等领导观看民俗陈列室 彭秀莲 摄

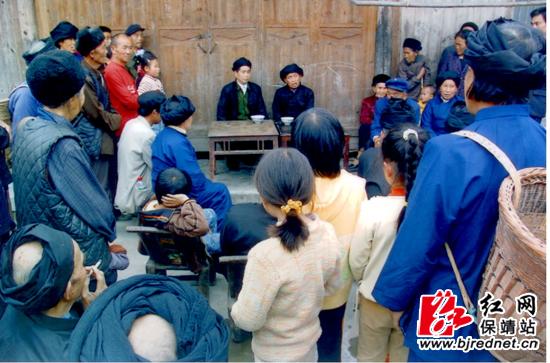

走访酉水渔鼓艺人王庆海 彭秀莲 摄

红网保靖站9月4日讯(记者 易果 通讯员 彭秀莲)神奇美丽的保靖,不仅有着全国重点文物保护单位四方城遗址等物质遗存,亦有着历史上“楚”人幻想情绪孕育而出的那些非物质文化遗产精髓。该县又一部非物质文化遗产专集——《保靖揽珍》,于2013年8月由湖南人民出版社付梓出版。它的发行,为宣传和推介保靖打开了一扇视角开阔的窗口,同时,也守望着保靖土家族、苗族以及各兄弟民族共同的精神家园。

继《保靖民间语言》、《保靖土家语实录》等保靖非遗专集后,《保靖揽珍》较为系统而全面地介绍保靖县非物质遗产名录及其传承人,既是“揽珍”,纵然囊括县域内具有不可替代的独特性、唯一性与珍贵性的大量非物质文化遗产资源,是汇集保靖土家族、苗族文化,特别是非物质文化遗产精髓之专集。全书27万余字,既有大量丰富翔实的田野调查,生动细致的客观记录,又有不少科学逻辑的论述,以及大量精美纪实图片。内容包括民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育竞技、传统美术、传统手工技艺、传统医药、民俗等多方面。该书从社会、历史、文化等多个角度,见证了保靖土家族、苗族与其他兄弟民族生动活泼的精神内蕴,生产生活中伟大卓绝的创造,族群互动、民族认同与融合的价值观与文化特色。

保靖从不缺乏天开文运的深厚底蕴,为了抢救、保护、传承非物质文化遗产,保靖的非物质文化遗产保护工作于2004年6月正式启动。随着一些年老艺人相继去世,不少非物质文化遗产面临着消亡。保护非物质文化遗产,就是在和时间赛跑。《保靖揽珍》编委会的邹利佳、彭美桃、龙官清、彭秀莲、彭举胜等人员,在普查的基础上,再次整理搜集并精编其中具有重要历史、文化价值的或濒临消亡的重要的民族民间文化遗产,给予重点保护和重点抢救,培养传承人。

截至目前,保靖县共有《酉水船工号子》、《苗族鼓舞》等8个项目进入国家级非物质文化遗产项目名录,《土家族山歌》、《土家族铜铃舞》等8个项目进入省级非物质文化遗产项目名录,《八部大王传说》、《黄金古茶制作技艺》等20个项目进入州级名录。有国家级代表性传承人1名,省级传承人4名,州级传承人21名。现有州级传习所2个,中国民间文化艺术之乡1个,省级民间文化艺术之乡1个,州级民族民间文化艺术之乡4个,县级名录项目202项,17个民俗文化村,72个县级传承人。由于非遗保护工作成绩突出,2006年该县被评为全州“非物质文化遗产保护工作先进单位”、2011年荣获“湖南省保护非物质文化遗产十强县”和“湖南省保护非物质文化遗产特别贡献奖”两项殊誉。

保靖县非物质文化遗产土家族打溜子、土家族茅古斯舞、土家族织锦技艺,土家族摆手舞、苗族鼓舞列入全国第一批非物质文化遗产代表作名录。土家族山歌、酉水船工号子、土家哭嫁歌、苗族椎牛祭、土家族梯马神歌、土家族舍巴日被列入湖南省首批非物质文化遗产代表作名录。土家族歌手田茂忠、苗族鼓舞老师洪富强被列为首届非物质文化遗产保护传承人。保靖苗鼓舞多次参加北京、中国德夯苗鼓节等大型演出活动,并多次获国家奖励。

陇木洞村有名的溜子队 彭秀莲 摄

铜铃舞表演 彭秀莲 摄

热歌场面 彭秀莲 摄

来源:红网

作者:易果 彭秀莲

编辑:刘飞越

本文为湖南频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

时刻新闻

时刻新闻